つづきを読み終えた。

ロラン・バルトに関する本は、今日でも複数の著書が書店に置かれている。

『モードの体系』『恋愛のディスクール』等

しかし、やみくもに手を出しても到底理解できるものではないと僕は感じてきた。

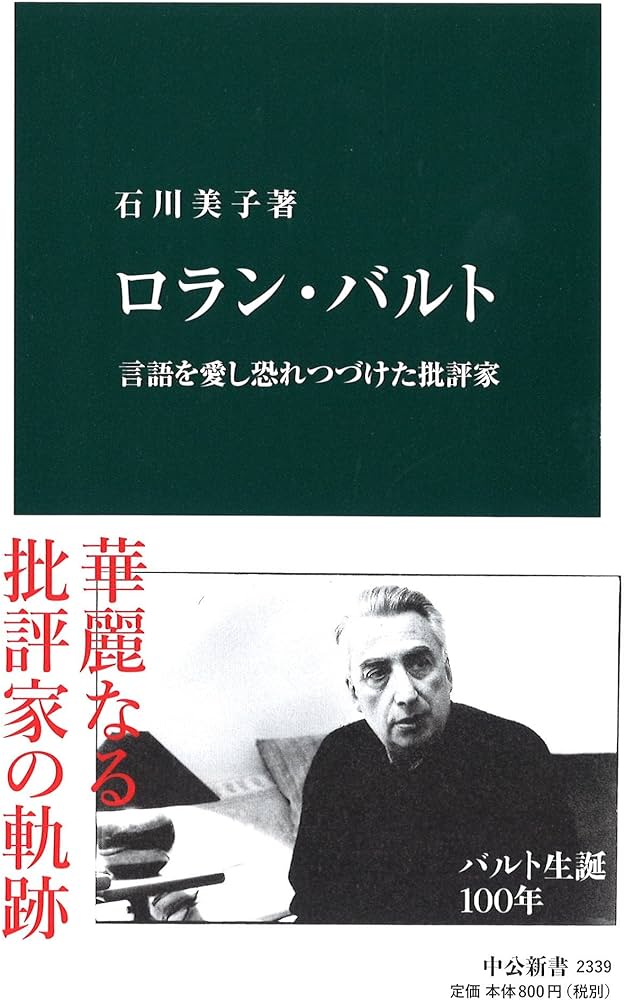

そんな時に中公新書から自伝的内容の『ロラン・バルト』が出ていることから、一読してみることにした。

読み終えたときの印象は、バルト氏は言語と小説の本質に魅了された人物であったと感じた。

主な批評の対象は、

・作品を人物や社会的背景から批評する類い

・意味をひとつに定める類い

であった。

バルト氏は「意味の複数性」に着目した。

ここからは僕の解釈になるが、おそらくバルト氏は、主体(=個人)が記述できないほどに複雑であるということと、小説も同じで、記述できないほどに複雑であると考えたように思う。

バルト氏は日本に来日したあとに『記号の国』という本を出す。

俳句とフランスの詩を比較し、俳句には主語がなく、意味を決定する存在がないということからヒントを得る。

このような発想の類いは、言語を構造的にとらえるフランス思想の鋳型に入り込んでいるようも思えなくはない。

それは、主語を絶対的に必要とするフランス語という「社会的なもの」の呪縛でもあると僕は思う。

バルト氏は言語を権力や恐怖の対象として捉えていた。

それは誰よりも鋭い感性で、小説という書かれたもの(エクリチュール)に内在する性質を捉えていたからだと思われる。

つまり、文章というものは常に社会的な要素、主体的な要素、身体的な要素の混合物であり、それをバルト氏は分解させたいと思ったのだと思う。

断章をアルファベット順に並べたところから、言語というものへの抵抗がうかがえる。

バルト氏の成した仕事を理解することは到底できそうもないが、どんな立場で、どんなことを考えながら日々文章を書いていたのかは、少しだけ理解できたように思う。

つづく

公開日2022-01-21

補足:

遅咲きのバルトであったが、エマニュエル・レヴィナスも教授職に就くまでにだいぶ時間がかかった人物である。