■一般財団法人東京大学出版会

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社人文書院

公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社中央公論新社

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/chuko_bunko?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

土曜日の読書欲はとどまることを知らない。きっと平日に読む時間があまり確保できてない為に、なにかたまっているのかもしれない。

午前中は『動物の開放』を読んだ。今日、ようやく第三章を読み終えた。ピーター・シンガーの言う通り、第三章まで根気強く読んだことによって己の無知を痛感し、物事を考えるときにどれだけその背景を知っているかということを今後意識しなければならないと感じた。

言い変えれば、無知であることによってその対象への自身の考えは、必ず部分的に空虚な受け売りを含み、自分の意見というものは宙に浮いてしまうということである。

プラトンの言う徳とは無知への自覚、そして無知から知への移行を促す概念だと言える。

無知の知という言葉はこの過程をもって初めて意味を成すと考えられる。

・・・

『動物の開放 改訂版』

単純計算で、土地1エーカーから生産できるタンパク質の量は、肉から回収するよりも穀物そのもののほうから回収するほうが相対的に量が多いということが書かれていた。

当たり前だが、牛を育てるにはタンパク質の豊富な穀物を短期間で与え続けなければならない。

育った牛が加工されて肉になったものから得られるタンパク質の量は、牛に与えた穀物が持つタンパク質の総量を下回る。

つまり、人間は穀物よりも肉に価値を与える。

それは当然の理なので別段なにも思わないが、この話が食料問題と繋がる場合は、このストーリーを参照することによってその本質が浮かび上がる。

食糧危機など端からあり得ない。効用(ステーキを食べる楽しみ等)をあきらめて、すべてをエネルギー摂取だけに集中すればどれだけ人口が増えようが今のところは全く問題がないはずである。

食糧問題が著しく政治的で、搾取が絡むことが理解できた。

第四章からは実際に人間には何ができるのかを考察する内容となっているが、非常に、いろいろと考えさせられる内容であった。

メモ

“いまでは、幸運な肉牛でも自由に歩き回れるのは最初の六カ月だけで、その後「仕上げ」のために駆り集められる。” P178

仕上げ・・・・・出荷できる体重とコンディションにもっていくこと(当然、エサを沢山与えることになる)

・・・

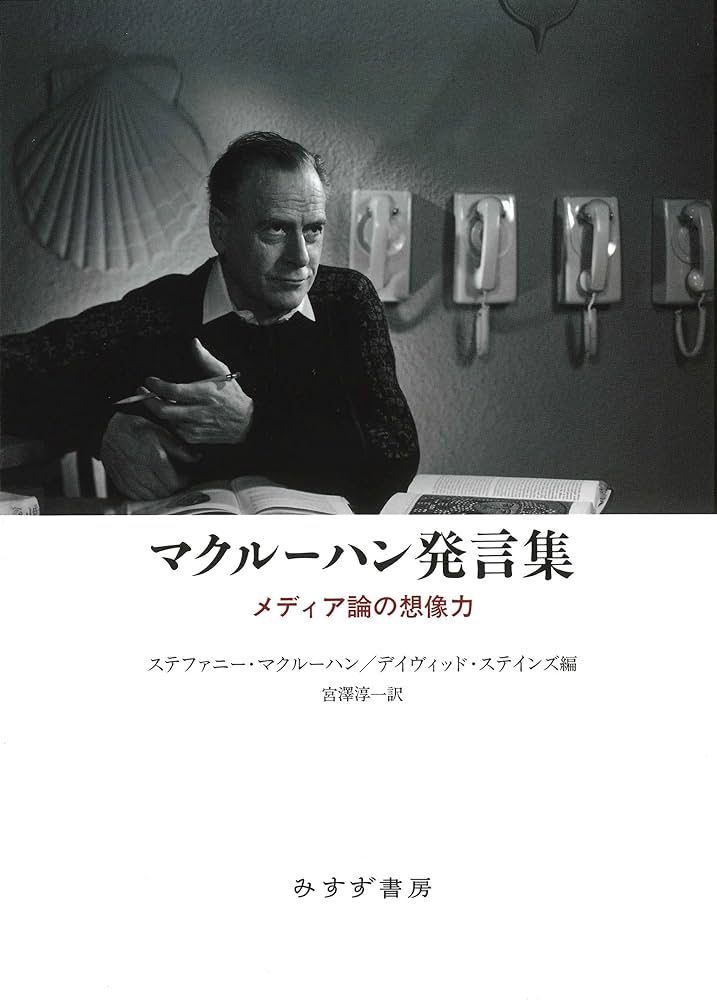

『マクルーハン発言集――メディア論の想像力』

読書がもたらす社会的効用、社会的意義について地道に考えることにした。

そのうえで、メディア論を通過せずにはいられない。言うまでもなく、書物はメディアのひとつであるからである。

ということで、しばらく敬遠していたマクルーハンに手を出す運びとなった。

メディア論もまた哲学と同様に、抽象的な話が多く、なかなか捉えづらいが気になるところはメモをするように努めた。

“彼女は、用意された環境が、用意されたカリキュラムのレヴェルをはるかに越えた奇跡を起こすことを見つけたのです。” P71

なぜ話がモンテッソーリになったのか忘れてしまったが、それだけ人間は環境に影響を受けるということである。

少し思い出したが、識字率と画像の認識能力には相関関係があるという話は印象的であった。

言語のシステムの内部にいる私たちは、外部から客観的に見ることができない。

しかし歴史を参照することによって少しずつその輪郭を捉えることができる。そういう話をマクルーハンはしていたと記憶している。

・・・

『教育学のパトス論的転回』

たしか昨日も書いたかもしれないが、アドルノの「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮だ」という言葉はあまりに有名だが、自分は、執行草舟氏のいうように、還元不能物質(プラスチックや放射能の汚染物質)が増え続けるこの世界において、倫理的に生きることは果たして可能か?という問いを抱いている。

「絶対に正しいことなどない」とはよく言われるが、自分はこの言葉から逆説的に希望を見だしている。

というのも、これも何回も書いたが、この命題は論理が破綻しているからである。

「「絶対に正しいことなどない」ということは絶対正しい」と言うことによって、絶対に正しいことがないということと、絶対に正しいことはあるということの両方を同時に主張しているからである。

このことは『パラドックスの社会学』に書いてある。

絶対に正しいことはないと断言する思想家は少なくないが、本当にそうだとしたら彼らは何にコミットするのかということを考えてみたが、何かしらの活動に価値を感じずにいなければ、コミットすることは不可能であることを鑑みると、何かしらすべきことはあると彼らが考えていることは想像に難くない。

そもそも、なぜ絶対に正しいことはないと断言するのか。

一度原点に立ち戻ってみると、そこにはやはり啓蒙の限界という壁があるように思われた。

ウェーバー問題というものがある。

“ウェーバーによれば、「脱魔術化」としての「近代」が「究極的に」もたらすものは、「精神のない専門人」であり「ハートのない享楽人」(Weber, 1920:204)である。” P58

宮台真司氏の言葉を借りるならば、現代はウェーバーの予言通り、社会の成員が「法の奴隷」「損得マシーン」「言葉の自動機械」で構成される「クソ社会」になってしまっているということである。

小室直樹『危機の構造』の一貫したテーマである「構造的アノミー」の状態だと自分は解釈している。

構造的に、あとは落ちていくだけである。解決策は特になく、待ち受けているのは「崩壊」のみである。

それが宮台真司氏の著書に書かれている、現代への警告である。ウェーバー問題については明日以降もう一度復習したいところであるが、このストーリーに類似するものだと解釈している。

アドルノは、啓蒙の限界について以下のように述べている。

“「たとえ啓蒙に抵抗する勢力がどんな神話を持ち出してきたとしても、その神話は、すでに対立にあたって論拠として使われているということによって、じつは自分が啓蒙に対して非難している当の破壊的合理性の原理への、信仰を告白していることになる」” P4

本書は訴えかける。

単なる二項対立図式に回収されないためにどんな問いかけが必要か?

考えさせられる。あるひとつの原理はもはや通用しない。

“それゆえ、求められるのは(・・・)「にもかかわらず」そのつど啓蒙の弁証法の「外」に出ることはかなわなくとも、そして啓蒙の弁証法を「祈りとして」生きる態度である。” P37

モリス・バーマンのいうように、もはや「世界の再魔術化」しかないのか。これは考えさせられた。

“啓蒙は、ロゴスの自己展開であるが、この運動は、パトスに力を得て、パトスを消尽する。運動としての啓蒙は、状況へ応える人間の根源的な受苦的情熱的存在様態であるパトスをすり減らし、道具化され物象化された人間存在が織りなす「技術的合理性」の蔓延や「官僚制」の制覇へとたどりつく。啓蒙の運動は、さらなる啓蒙へと進展するのではなく、むしろ野蛮へと頽落するのである。「啓蒙の弁証法」である。啓蒙の弁証法の帰結は、パトスの消尽と非人間化である。” P54

自分は、芸術(あるいは小説)になにか可能性を見だせないかと思い、宮台氏の『崩壊を加速せよ』を読んだ後に、芸術史について少し学んでみたが、『反美学: ポスト・モダンの諸相』という本に、芸術にも行き詰まりが立ちはだかっていることについて否応なく書かれており、小説を書いてみようという意欲が削がれたことを覚えている。

ジョセフ・ヒースも参照してみたが、すべての芸術運動はいずれ商品化されるという、資本主義のダイナミズムを痛感させられた。

何をすべきか?という問いすら無意味に思えるようなこの世界で、自分は何をすべきか?