■株式会社勁草書房

公式HP:https://www.keisoshobo.co.jp

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/keisoshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■慶應義塾大学出版会株式会社

公式HP:https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KEIOUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

つづきをよみすすめた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

「人それぞれ」という便利な言葉がある。

オブラートとして機能したり、個性を尊重する言葉として機能したり、いろいろある。

Aさん、Bさんがいるとする。

Aさんは100分かかって仕事Xを行うが、Bさんは仕事Xを10分で終わらせることができるとする。

AさんはBさんの卓越性に絶望する。ここでBさんはAさんを慰める。

「人それぞれ」

仕事Xは膨大にある仕事のひとつに過ぎない。Bさんはたまたまそれが得意だったに過ぎない。AさんはBさんよりも劣っているとは限らない。

・・・

どこまでを浮気のラインとするかは「人それぞれ」と言われる。

異性とラインをした瞬間に浮気と判定する人もいれば、共に食事をしたら浮気と判定する人もいる。

そういうのは「人それぞれ」と言われる。

「そういうのはさ、人それぞれだから」

「そうではなくて、「あなたの」意見を聞いているのよ。」

「人それぞれ」は、何かをごまかすときにも使われる。

非常に便利な言葉だ。

人がそれぞれなのは当たり前だ。

「人それぞれ」というのは、まとまりのなさ、統一性のなさ、曖昧さを孕む。

人がそれぞれ「異なった仕方」で「存在」することは当たり前だ。

この「当たり前」の事実は「人それぞれ」ではなく、「自明」として認識されている。

曖昧な存在だけれどもそれが当たり前であるということ。それは何故なのか。

当たり前のことほど人は疑わないものである。

そして盲点はこの「当たり前」に潜んでいる。

日本の教育で「当たり前」のものが自明のように「当たり前」として扱われてきたことに対して、つまりそのトートロジー的構造について、自分は20代の後半頃から疑問を抱き、今に至るまでその本質を探ろうと試みている。

読書日記1000あたりからテーマは政治哲学に移行しつつある。

今ふりかえれば、これら一連の現象の要因は、現代では言葉が言葉として価値を持っていないからだと、自分の中で納得したり、あるいはその空気を感じ取れてきたからかもしれない。責任という「虚構」によって、格差という「虚構」によって。小坂井氏の本を読み、池田晶子の本を読み、執行草舟氏の本を読み、少しずつ「虚構」というものがまさしく「言葉」によって生み出されているのかもしれないという問題意識が生まれたのである。

ジェンダー問題に関する識者は概ね社会構築主義に依拠している。

これは言葉の虚構性を暴き出す営みでもある。

読書日記1100以降はジェンダーに関する本も数冊読み込んだ。

この経験によって更に、言葉の「虚構」の存在が自分のなかで大きく露呈することになった。

そして次の射程は「政治」と「法」へと移行していく。

人は何のために何をしているのか。

自分のなかで解せないことが世の中には多くある。だから自分の頭で考える。

・・・

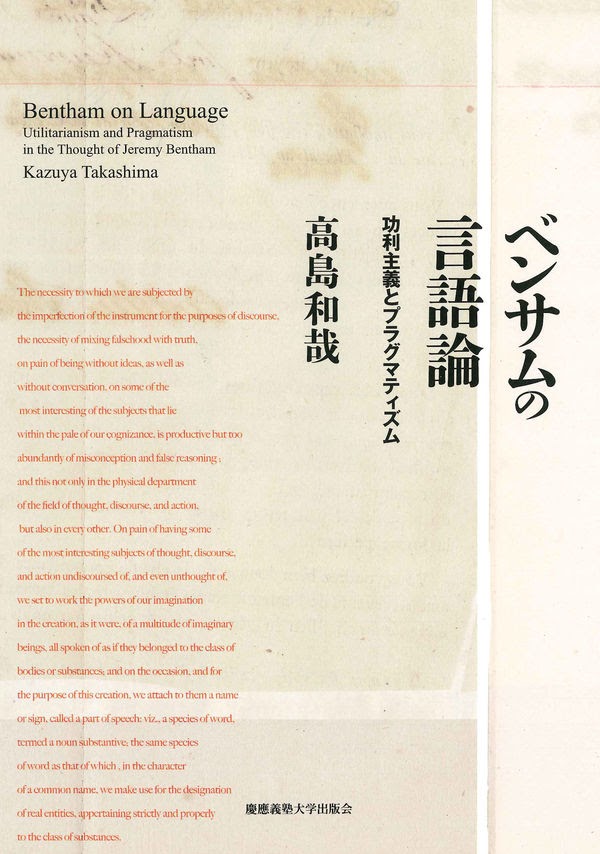

今日はベンサムの「コモン・ロー」に対する批判の内容を中心に読み進めた。

コモン・ローは慣習によって、つまり貴族ではなく「一般庶民」らによって徐々に形成されていったと当時は一般的に考えられていた。しかしベンサムはそのコモン・ローに対する認識に対して待ったをかけた。

ベンサムは「コモン・ロー」を生み出す主体が、一般庶民ではなく「裁判官」たちであると考えていた。それは判決によって裁判官がそれを合法かどうか決めるため、ということであった。

“慣習としてのコモン・ローに対する人々の自発的同意などというものはそもそも存在しない、というのがベンサムの考えであった。そして、そうである以上、コモン・ローは人々の慣習にもとづくものであるという主張そのものが、コモン・ローの本質を覆い隠す巧妙な詭弁にすぎないと彼には思われた。” P181 (『ベンサムの言語論』)

反論として「いや、裁判官は先例に従っているではないか」という主張が予想される。

しかしベンサムは「ある判例に従うかどうかは実質的に裁判官の判断にゆだねられていた」と考えたとされる。

次の批判として、コモン・ローの遡及性というものが挙げられた。

本書では「犬法」とも書かれていた。

これは「何をなすべきではないのか、あらかじめ告げず、やめさせたい行為が終わってから罰を与える」というものであるとされる。

つまり、何が「罪」にあたるのか、事後的に下される判決のよってしか知り得ないということである。

このことから、前回少し触れたように、ベンサムが法律の不透明性に対して批判を行っていたことが少しずつ具体的に明らかになってきたように思う。

本書によれば、不文律の不透明性、非公開性というものが「批判⇔検討」を通して「改正」されるプロセスを妨げるとベンサムは考えていた。

ベンサムはこう書いている。

“次のことだけは確かである。すなわち、決して批判されることのない制度は、決して改善されることがないであろうということ。決して欠陥を見出されることのないものは、決して修繕されることもないだろうということ。” P191 (『ベンサムの言語論』)

現代社会はあまりにも複雑すぎて、忙しい日々のなか、なにが改正されようとしているのか、なにが問題となっているのか追いきれないよう思える。

現代は公開性以前に、膨張し続ける宇宙のように法体系も膨張しているのではないのか。

しかし一般的な国民は気にするまでもないような法律のほうが多いかもしれない。

法律という、広く深い海についていろいろと考えさせられた。

・・・

『カントの政治哲学』も読んだ。

何回も書いているように、現代の政治哲学はおよそ「カントの義務論 VS 功利主義」の陣営で分かれるようである。

しかしベンサムの言語論を注意深く読むことによって、自分は功利主義への偏見をある程度取り除くことができた。

両方とも、究極的にはすべての人間の幸福を目指している点では変わりない。

しかし、では何故二つの陣営に分かれなければならないのか。

どの地点で両者は分かれざるを得ないのか。

これを自分なりに見極めたいと思うようになった。

まずカントの定義をメモした。

自由・・・他者を強制する選択意志からの独立

法・・・・そのもとで一方の選択意志が他方の選択意志と自由の普遍的法則にしたがって統合されることを可能にする諸条件の総体

本書によれば、カントが法律を必要だと考えた理由は、ホッブズが考えたような人間の暴力性ではなく、有限性のある空間を多くの人間が集まることから必然的に生じるあらゆる交渉の不可避性によるものとされる。

ここで、ベンサムの考える法の定義も確認した。

“主権者の一般的命令を宣言する諸記号” P218 (『ベンサムの言語論』)

自分なりに咀嚼した。

カントは自律の概念を社会全体へと拡張させ(本書では政治的自律と呼ばれている)、政治哲学を考察しているのに対し、ベンサムは感覚(快楽か苦痛か)と言語の関係を考察したうえで法律の問題点へと射程を広げた。

公理(=理論の出発点)はカントとベンサムでずれているようには思える。

しかしまだまだ読み始めたばかりなので、これからというところである。

『カントの政治哲学』は密度が高く1ページ進めるだけで疲労することもあった。

どこまで読書が続くかは分からないが、地道にゆっくり読んでいきたい。

つづく

公開日2023/11/18