■株式会社文藝春秋

公式HP:https://www.bunshun.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/bungeishunju

その他数冊

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

『君が手にするはずだった黄金について』

つづきを読み進めた。

半分くらいまで読み進んだ。

今日、全部読みきれると思っていたが『文豪、社長になる』がAmazonから届いたので、そちらにも時間を割いたために読了とまではいかなかった。

自伝なのか、部分的に作り話を織り混ぜているのか。

後者だろうけれども、あまりに話がリアルに見えて、これがプロの創作だなと思わせられた。

こちらの全体的な感想は明日か、明後日に書こうと考えている。

・・・

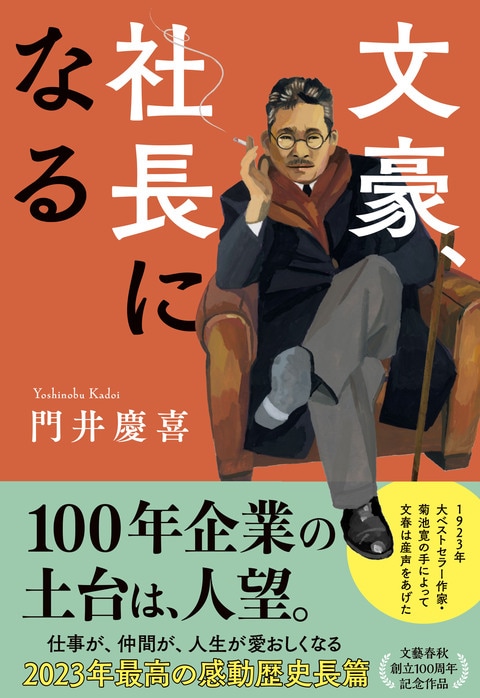

『文豪、社長になる』

文藝春秋を立ち上げた菊池寛の物語ということになっている。

ほとんど読めていないが、菊池寛が若い頃どういう人物だったのかは少しずつ明らかになってきたように思う。

話は文豪、夏目漱石の葬式から始まる。

朝日新聞の記者しか立ち入れないが、第三世代の門人として菊池寛は唯一、他社の記者にもかかわらず門人として潜入に成功。

・・・

菊池寛は、中学生の頃は神童。

図書館に通いつめ、あらゆる文学作品を貪っていた青春時代。

しかしどういうことか、6年間で大学を4回退学。

本当に世の中はいろいろな人がいるものだなと思わせられた。

個人的には「本の雑誌社」を立ち上げた目黒考二という人物が一番インパクトがあった。

「本が読めなくなる」という理由だけで、入社3日で退社。

茂木健一郎氏の本でそれを知った。

・・・

『崇高と美の観念の起源』

第一編を全て読み終えた。(全部で五編)

メモ

バーク「我々の情念を生み出す上での理性の影響力は、通例信じられているほど広範なものでは決してないと私は考える」

バーク「恐怖はそれが我々に切迫しない限り必ず喜悦を生む」

⇒他人の不幸は蜜の味。

バーク「人々の関心は、最高の劇よりも現実に起きる公開処刑に向かう」(意訳)

自分も人間なので理解はできる。あまり心地のいいものではないが、例えば寒そうにしている人の映像を、暖房の効いた部屋で眺めているのは悪くない。

これが「喜悦」とバークは言っていた。

子供が商業施設で大泣きしている場面もために出くわす。

子供にとっては不幸のどん底だろうが、大人にとってはとるに足らないことが大半で、平和だなと感じる時がある。これも「喜悦」だということをバークは書いている。

“我々が社交に対して寄せる一般的情念、そして我々が対象から感ずる快によって導かれる選択に次いで最も広大な領域を持つものは、この項目の中の共感と呼ばれる特殊的情念である。” P58

第一編は快と苦を分析し、それを人間関係(=社交)のなかにどう現れるのかをバークは考察した。

誰かが苦しんでいる姿を見たとき、共感が働くと自分も苦を共有することで相手を助ける。

「困っていたから助けた」

これは、厳密には自らの内に生起した「苦」を「除去したい」から「助けた」とも解釈できる。

社交の場においては快と快が共鳴し、相乗効果で楽しい気分になることもあれば、小説などによくあるように、嫉妬で苦しみのどん底に落ちたりすることもある。

情動はあまりにも複雑怪奇だということが分かったので、以後第二編からはさらに踏み込んだ分析になりそうである。

第二編へ向けてバークは次のように書いた。

“私は崇高と美の感情を我々の心に生み出す事物が一体何であるかを検討したいと思う。” P61

・・・

メモ2

バーク「芸術を作り出す規則を、芸術それ自体が与えることはできない」

“批評家は芸術家に追随するだけであるから、案内人としては何の役にも立たない。” P60

公開日2024/3/6