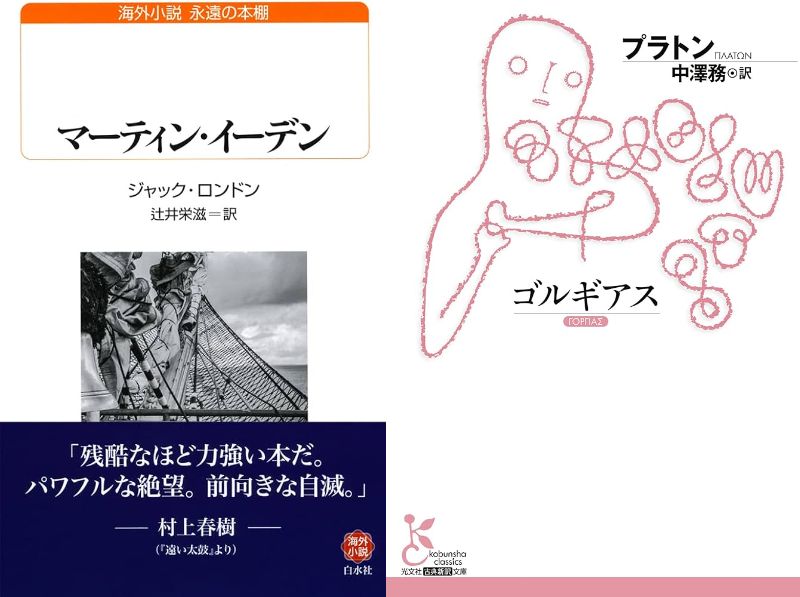

ジャック・ロンドン『マーティン・イーデン』白水Uブックス(2022)

プラトン『ゴルギアス』光文社古典新訳文庫(2022)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

■株式会社白水社

公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

電車のなかでは『マーティン・イーデン』を読んだ。決闘、喧嘩、孤独、絶望、労働、読書、執筆といった激しい孤独との闘いに満ち溢れている本である。凄まじいパワフルな物語に何も感じるにはいられない。朝からパワーをもらった。

石原慎太郎は芥川賞について「(最近のものは)身体性がない」と批判していたそうであるが、この本を読めば石原慎太郎は間違いなく唸るだろう。

この本は自分のなかで色あせない。初めて読んだのがおそらく4年前。いまだに感動を与えてくれる本である。

・・・

『ゴルギアス』

ゴルギアスとの論争の後を引き続き読み進めた。

これを読み、自分は直感・常識の脆さというものを意識せずにはいられなかった。

認知バイアスという言葉がだいぶ浸透したように見えるが、人間はバイアスの塊だということを今一度胸に刻みたい。

判断はバイアスによっていくらでも捻じ曲げられる。

プラトンも自分に絶えず影響を与え続けている本になっている。

文章が明晰、かつ卓越した論理展開を次々と繰り出す。こんな本は二度と出てこないだろうと思わせられる。

・・・

ソクラテスは「バレなければ、不正をいくらでもして得をすればそれはそれで幸せである」という主張を論理的に論駁した。

不正をした時点で幸せはないと語る。

極端な例でいうと、例えば紀州のドン・フアンに対して完全犯罪を遂行し、その富を何の問題もなく全て受け取った人物を想定してみる。

ソクラテスは、「不正をするか、不正をされるか、どちらがまだマシなのか」を問う。

前者のドン・フアンの例に即せば、富が得られてなんでもかんでもやりたい放題できるので「不正をするほうがマシ」と推察される。

次にソクラテスは「不正をするほうとされるほう、どちらが醜いか」を問う。

ポロスは「するほうですね」答える。これは現代人の感覚からしても正しい。不正をされる人に非はない。

次にソクラテスは、「醜い」とはどういうことなのか、その中身を確認していく。

まず「立派」と「醜い」が対になっていることをソクラテスは指摘する。

「立派な声」「立派な習慣」「立派な身体」など挙げていく。

立派な声は人を感動させる。社会的に「有益」であることもあれば、人に「快」を与えることもある。

立派な習慣は「有益」であることが多いが、必ずしも「快」であるとは限らない。

毎日5km走る習慣がそのまま「快」になるとは言えない。

よって、「有益」がある、「快」がある、「有益」と「快」の両方がある、の3つのパターンがあると分かる。

そして、「醜い」は鏡のように、対照的であることも分かる。

「ひどい習慣」であれば分かり易い。

それは明らかに「無益」である。かならずしも「苦」であるとは限らない。しかし、必ず「無益」「苦」もしくは両方というパターンに当てはまることは変わらない。

メモ

“ほかのすべての場合においても、同様ではあるまいか。すなわち、姿だろうが色彩だろうが、きみがそれを立派なものと呼ぶ基準は、なんらかの快であるか、有益さであるか、あるいはその両方であるか、いずれかではないだろうか。” P122

“不正をするほうが、不正をされるよりみにくいのだとしたら、その理由は、不正をするほうが苦しいからーーーつまり苦においてまさるからーーーか、あるいは悪においてまさるからか、あるいは両方においてまさるからのいずれかではないだろうか。当然そうなると思うのだが。” P124

不正をするほうが苦しいからはドン・フアンの例では否であり、よって、両方においてまさるもあり得ず、不正をするほうがみにくい理由は「悪においてまさるから」であると分かる。

よって、「不正をするほうは、されるほうよりも悪においてまさる」という結果が得られる。

次にソクラテスは「より悪くてに醜いもののほうを、その程度が小さいものをさしおいて選ぶだろうか」と問う。

数学的いうと、つまり-100を選ぶか、-10を選ぶか聞いている。

明らかに-100<-10なので、後者を選ぶのが合理的であり、普通の感覚である。

そして「人は不正をするよりもされるほうを選ぶのが正しい」と判明する。

ここまでの議論のもっていき方が理路整然としていて非常によくできていると感じた。

つづく