■株式会社文藝春秋

公式HP:https://www.bunshun.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/bungeishunju

■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

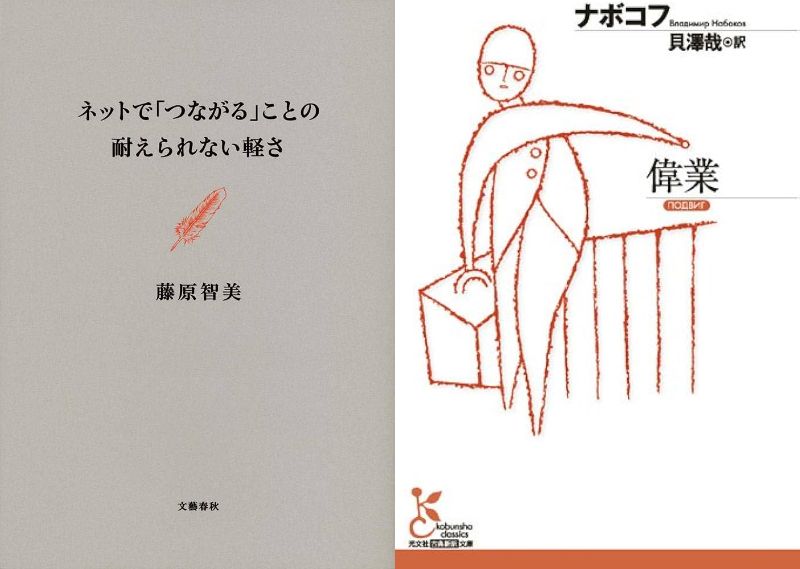

ヒルティ『幸福論』の第二部がamazonから届くまでナボコフを読んでいこうと思い、電車で読んでいた。

少々離れていたので、正直登場人物の相関関係は頭から飛んでしまった。

でもいちいち戻って確認する読み方は自分は好かないのでそのまま読み続けた。

仕事帰りはブックオフに寄った。

一応今日はブックの日ということで多少は安く買えるが、基本的にブックオフは相場より高く値段が設定されていることが多いのでお得感はあまりない。

あるとすれば、明らかに新品と同じクオリティーの本が置いてあったときくらいである。

探していたパヴェーゼの本を発見した。これだけで今日は満足だと思った。

あとは390円コーナーを軽く物色。

『ネットで「つながる」ことの耐えられない軽さ』という、多少クンデラ感を醸し出している本を手に取った。

自分はSNS肯定派なので、どういうことが書いてあるかいったん聞いてみたいと思った。

英語は否定と肯定を先に行っておかないと文法上いけないが、日本語は最後まで保留しつづけることができる。

これは言語が先ではなく、国民性が先行して結果的にそうなったと。自分もそう思える。

そこで英米の文化(本書ではまずプレゼンについて書かれていた)が日本に入って来ることで起きる問題を筆者は指摘していくというスタイルだった。

面白そうなので引き続き読んでみようと思った。

自分は何故SNS肯定派なのか。

日本に0.1パーセントいるか分からないような人と繋がれるところがSNSの魅力である。

まわりに本を積んでいる人なんているわけない。

まわりに池田晶子、プラトン、執行草舟氏、小室直樹の本を横断して読んだ人なんているわけない。

ただ、自分のような読み方とニアミスしている人なら沢山いる。

それくらい厳しい世界なのである。

しかしSNSには自分の知らない本を大量に読んでいる人が溢れるほどいる。