■有限会社論創社

公式HP:https://ronso.co.jp/

公式(旧 Twitter):https://twitter.com/ronsosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■有限会社櫂歌書房

公式HP:https://touka.com/

公式X(旧 Twitter):不明

■ピナケス出版有限会社

公式HP:https://www.pinakes.jp/about.html

公式X:不明

■株式会社明月堂書店

公式HP:http://meigetu.net/?p=7480

公式X(旧 Twitter):不明

■株式会社小学館

公式HP:https://www.shogakukan.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Shogakukan_Pub

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

頭が爆発しそうだったので一日読書することにした。

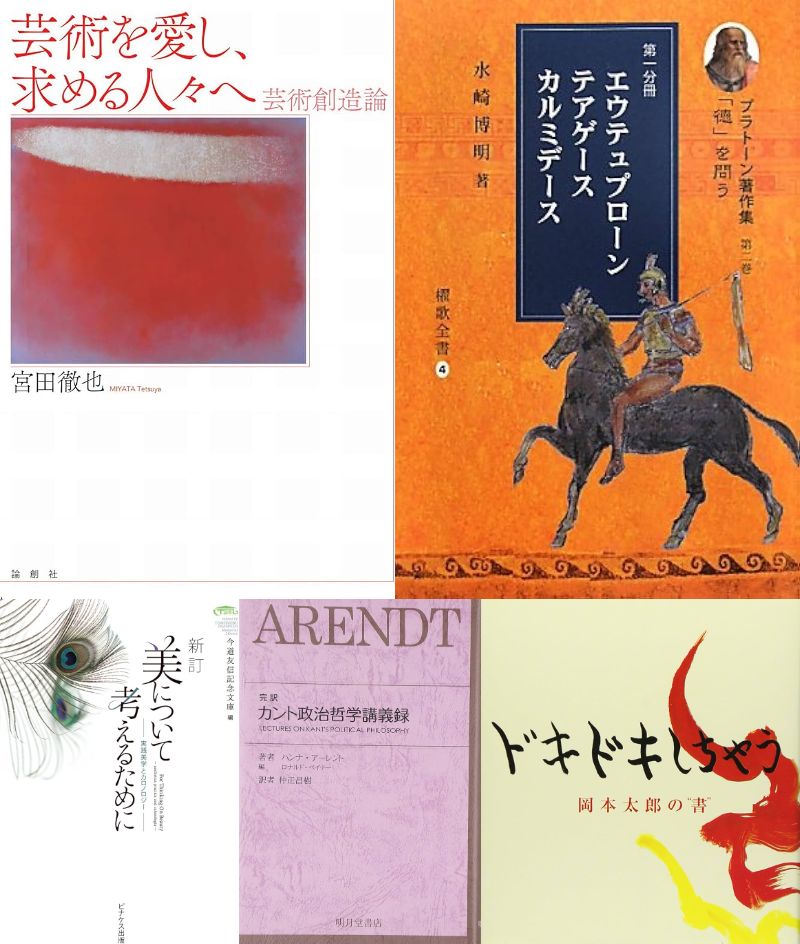

『芸術を愛し、求める人々へ』を最後まで読んだ。良い本は要約することができない。そして、端的に感想を書くこともできない。読み終わってそう感じている。一文一文の積み重ねが日々の思考に対して、自分でも気が付けない影響を与える。

この本は自分が日々疑問に思っていて、かつ「これ考えているのは自分だけなのか」と思っていたことについて書いてあり、心を通じて読者と握手を交わした気分になれた。そんな本であった。

マクドナルド化するなんとかという本がいま新刊書店に並んでいる。読んでいないが、タイトルから察するに、世の中が画一化していることを言いたい本なのだと思う。

どこへ行ってもコンビニがあり、チェーン店があり、似たようなスーパーがある。

自分が思うに、これが人間にも浸透している気がしてならない。

アリストテレスは、悪人でさえも、善い国にいれば善い人になると書いたそうである。

飛躍するが、マクドナルド化した社会においては、人間もまた、どこへ行っても似たような人たちがいて、似たようなことをし、似たような資格の勉強をし、似たようなビジネス本を読み、似たような恋愛しているのだと察する。

芸術はそんな既成の事実や概念を更新するために存在する。自分はそう思っている。

破壊ではなく「更新」。破壊という言葉にはどことなく幼稚性を感じてしまうのでここでは使わない。

更新してもまたアップロードされてまた画一化してしまうかもしれない。世の中は厳しいかもしれない。だからといってそれが芸術を諦める理由にはならない。

そう感じている人だけがこの本を読むべきだと自分は思う。画一化しきっている人がこの本を読んでもとくに何も感じないかもしれない。なので万人におすすめできるような本ではない。それでも100人に1人、1000人に1人はこの本を読んでなにかを掴むかもしれない。

この本を読み終えて今道友信という人物に興味を持った。

そして今道友信という人物の本を手に取った。

メモ

“日本の場合、寺子屋があったとしても、自由に自分が好きな読書が可能になったのは明治以降、識字率が九〇%以上になったのが大正末期としても、貧乏な日本で一般的に読書が定着したのは、敗戦後だと考えるのが無難ではあるまいか。そしてインターネットが登場した九〇年代から読書が激減したとすれば、日本人はたった五〇年程度しか「読書」をしてこなかったことになる。九〇年代以降、読書は「気休め」に陥った。” P230

『美について考えるために』

メモ

”もののあわれ(もののあはれ、物の哀れ)平安時代の文芸理念、美的概念の一つ。本居宣長(一七三〇-一八〇一年)が提唱したもので、対象客観の「もの」と感動主観の「あわれ」が一致することで生じる、調和の取れた優美繊細な情趣の世界を理念化したものであり、その頂点は『源氏物語』であるとした(『石上私淑言』、『紫文要領』、『源氏物語玉の小櫛』)。” P69

メモ

生命と言語とトートロジー

何のために生まれたか➡種の保存➡何のための種の保存なのか➡保存のための保存

≒

言葉の意味を定義するには別の言葉を必要とする

その別の言葉もまた、別の言葉を必要とする

・・・

『完訳 カント政治哲学講義録』

メモ

(カント)

“(・・・)「理性的な存在者の多くは、全体では自分たちを保持するために普遍的法則を要求するが、しかしそれぞれ個別にはひそかにその普遍的法則から逃れようとする傾向がある。そこで、そうした理性的な存在者の集まりに、たとえ彼らが個人的な心情においては互いに対抗し合っていても、私情を互いに抑制し、公の行動の場では、そうした悪の心情をもたなかったのと同じ結果をもたらす秩序を与え、体制=憲法を組織することが問題なのである」。” P35

(ソクラテス)

“「私は一人であるけれど、私にとっては、自分自身との調和を失うことよりは、多数の人々と不和になる方がまだましだ」” P40

・・・

エウチュプローンを全て読み終えた。

岩波文庫にない対話篇は抽象度が高い。

神の意にかなうことについて議論が進んだ。

犬の世話をするには、犬について深い知識が必要であるのと同じように、神の意にかなうこと(不正に関する判断のことと解釈してもよいかもしれない)は、神の世話をすることについて考えればよい、という具合に考察が進んだ。

機械的に「自然法則=神」という単純な図式に従うならば、自然法則について熟知せよ、という話になるのだろうか。ちょっと飛躍した解釈かもしれない。

そもそも、自然の法則そのものが「創られた」と仮定すれば、自然を超えることになるのでこの図式は崩壊しないか。書いていて矛盾が露呈したので自分の理解が追い付いていない。

岡本太郎の本は既成の美学に対してアンチ・テーゼを提示する。

美しい色は美しくない、というのは執行草舟氏もその『孤独のリアリズム』のなかで書いていた。

自分は美学そのものを、自分なりの目線で吸収していきたいと思った。岡本太郎という存在があるだけで美学の受け売りをしてはならないというメッセージをもらっている。

つづく