■株式会社白水社

公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■NUMABOOKS

公式HP:https://numabooks.thebase.in/

公式X:https://x.com/numabooks?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■書肆心水有限会社

公式HP:https://shoshi-shinsui.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/SHOSHISHINSUI

■株式会社河出書房新社

公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社人文書院

公式HP:http://www.jimbunshoin.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/jimbunshoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

日曜日はなるべく早めに起きることにした。

月曜日が眠いと仕事の質が著しく低下してしまう。日曜日の夜は月曜日のために存在するといっても過言ではない。

その代わり、土曜日はいくらでも寝ることにした。つまり自分にとっての本当の休息日とは、土曜日の起床時間から日曜日の夜までということになる。

と書いてみたら、当たり前すぎるというか、何故敢えてそんなことを書くのかという声が聞こえてきそうなのでここまでにしたい。

・・・

最近、ようやくこのブログについて声を聴くようになってきた。声の源、泉はTwitterとメルカリがほとんどで、ブログで本のことだけしか書かなくなってからはおそらく最近になってようやくかもしれない。

見てますよという声は、アクセス数とは違って、リアルで、質感があって、重みがあって、心のどこかをくすぶらせる。

アクセス数が高いブログであっても、ただのヤジや悪口、非難の嵐では秩序がない。

今はなにもない大地に少しずつ芽が生え始めた感覚を覚えている。声という名の草であり、対話という芽であり、これがいずれ木になるかどうかは、自分がどういう本を読んで、何を考え、どういうメッセージを伝えられるかにかかっているような気がしなくもないであった。

・・・

読みたい本をかき集めすぎると、逆説的にあまり読めなくなってしまうことを実感した一日だったように思う。

好奇心と欲望の赴くままに自分を乗せていても、どこか能動的ではなく、なにか乗せられている感覚すら覚えた。

これは自由じゃないなと、いま振り返るとそう思えてくる。

・・・

とりあえずメモをここに一回書いておきたい。

『立岩真也を読む』

“あらためて、立岩真也の仕事の統一性に驚く。立岩の本はすべて、書き終わることのない一冊の本の一部であるかのようにみえる。彼は生涯をかけてたった一冊の本を書き続けていたのではないか。” P13

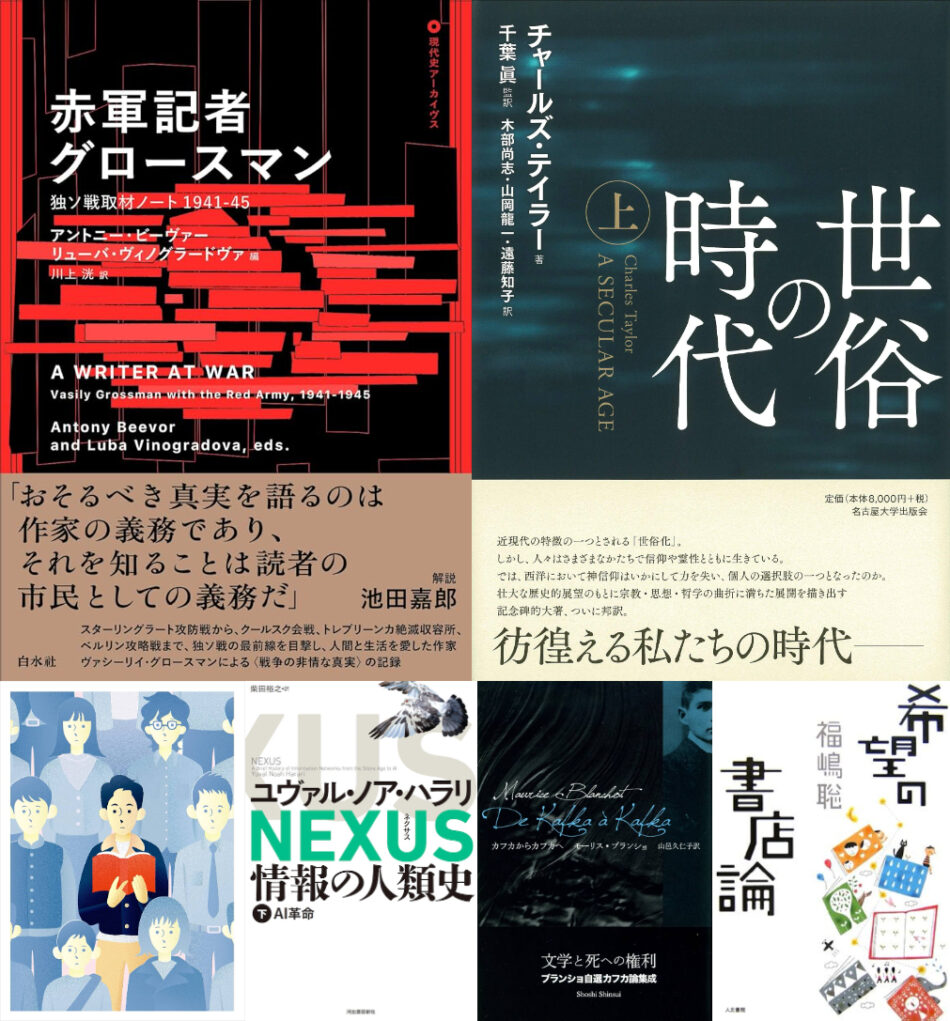

『希望の書店論』

(『図書館に訊け!』の井上氏)

“「(本の)並べ方一つで、次の世界へと人を導いていく仕掛けを提供することが可能なのだ。並べられた本同士が共鳴しあうわけである」” P70

書店員が魅力的な棚をつくりたいと思う気持ちは理解できる。しかしこれが暴走すると魅力的な棚を作ることが目的になってしまうという。そうなると、その本棚から本が売れていくと、棚がどんどん隙間がでてきて作品としての棚が崩れていき、本が売れることが作品への攻撃へと見なされてしまうことがあるのだという。

すぐ補充できればいいんじゃないのか、と思いつつも、まあそんなこともあるのかと思いつつも、書店員は大変だなと思った。それよりも、福嶋さんのプロ意識の高さに圧倒され、自分の仕事の質について考えさせられた。

『NEXUS 下』

“コンピューターは人間についての何らかの真実を発見したと考えているが、じつは、人間に秩序を押しつけたのだ。” P145

AIにどう教えるかでその後の知性に大きく影響が出るのだという。

ヨーロッパでマジョリティである白人のサンプルを集めてばかりでは、日本人やアフリカ人を「非人間」とみなすのだという。

みなすというよりかは、人間とは判定できないという意味なのかもしれない。バイアスを生ませずに学習して知性を高めるという自己修正能力がAIにはないんじゃないのか、というのが一貫して伝わってくるのがハラリ氏の『NEXUS 下』だ。

なにかに似ている。

頭が良すぎてどこかポンコツに見えてしまうあれに。

とりあえず、AIが万能だとはまだ思えない段階に生きていることは間違いない。

・・・

しかし『NEXUS 下』暗い話が多い。

電気やエネルギーをまともな方法で使うのにどれだけの人間の犠牲と何百と年月を要したのか、とハラリ氏は語る。

じゃあAIをまともな方法に使うにはそれ以上の膨大な犠牲が要されるのか、と言いたいのかもしれない。

シナリオとしては無いとは思えないのがこの話のゾッとする部分だと思う。

こんなときに多数決が~とか民主主義が~とか言っている場合じゃない、とハラリ氏が上巻のほうで書いていた。

じゃあと、いったい素人は何をすればいいのか。

そういうことは今後も自分で考えるべきなのかもしれない。

・・・

阿久津さんが『マーティン・イーデン』を読み終わったときの感想について書いてあった。

「よかった」

え、それだけかよと、ちょっと残念に思った。

あの小説には逆説で満ち溢れている。とてもじゃないが、よかったという感想だけで済ますべきではない要素が沢山詰まっている。

今度『マーティン・イーデン』の魅力について語ってみよう。