■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社白水社

公式HP:https://www.hakusuisha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hakusuisha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社作品社

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/sakuhinsha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社藤原書店

公式HP:https://www.fujiwara-shoten.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/FujiwaraRSS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

メモ

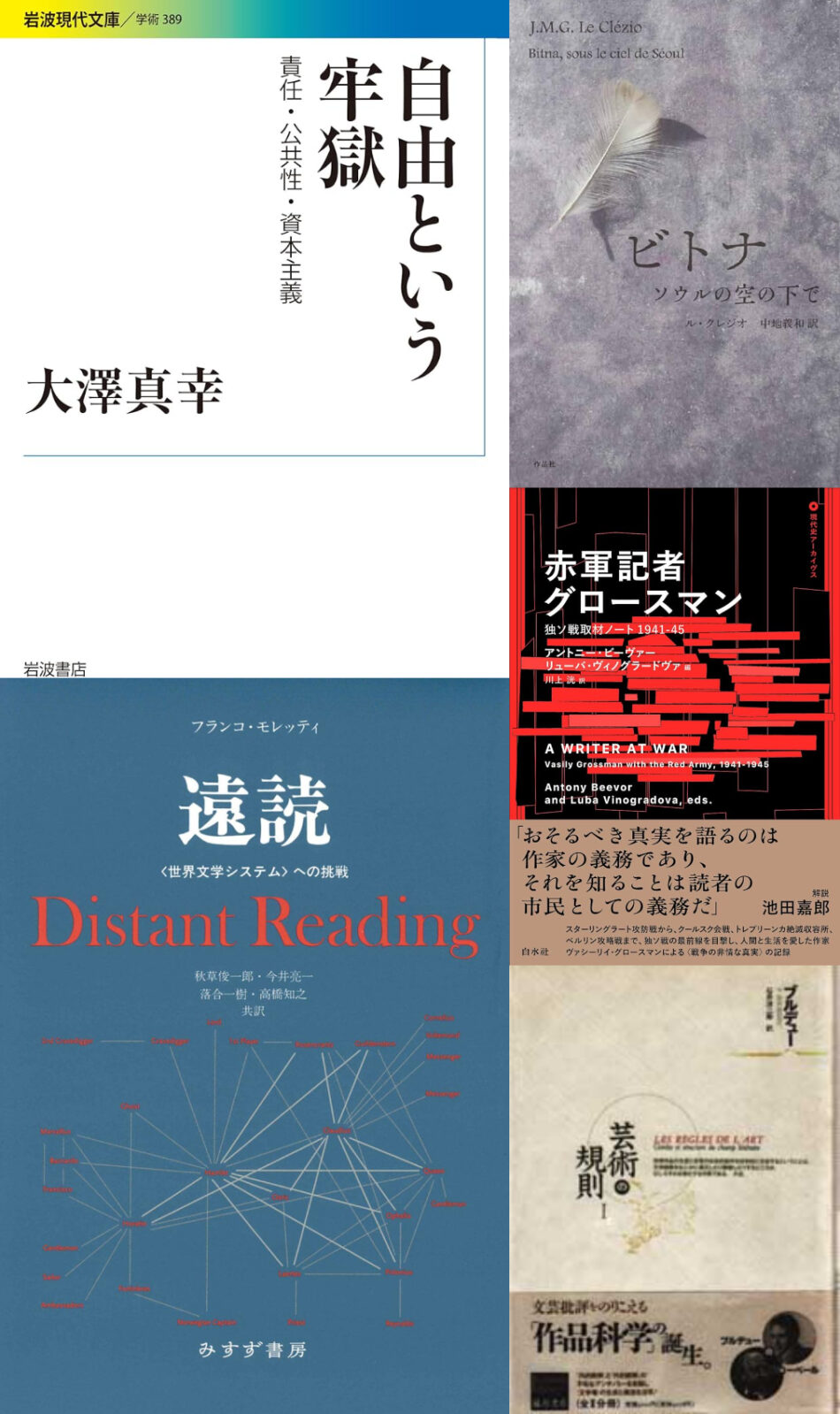

“(・・・)社会主義体制は、社会システムが自由を上回る理念を掲げた場合にどのような悲惨な帰結が待っているかを、実験的に示してしまったのだ。” P6-7 (『自由という牢獄』)

“このように二種類の自由が矛盾したとき、つまりAの欲する自由への(発言の自由)とBの欲する自由(好きなときに歌いたい)が相互に阻害しあうようなとき、どちらの自由がより「基本的」であるかを決定する方法は、ア・プリオリには存在しない。” P13(『自由という牢獄』)

(スピノザ)

“「理性に導かれる人間は、自己自身にのみ服従する孤独においてよりも、共同の決定に従って生活する国家においていっそう自由である。(以下省略)」” P80 (『待ち望む力』)

(スピノザ)

“「至福は徳の報酬ではなくて徳それ自身である。そして我々は快楽を抑制するがゆえに至福を享受するのではなくて、反対に、至福を享受するがゆえに快楽を抑制しうるのである」” P83 (『待ち望む力』)

“純粋愛が恋愛における「芸術のための芸術」であるように、「芸術のための芸術」とは芸術への純粋愛にほかならない。” P52 (『芸術の規則 Ⅰ』)

“自由は、まさに拘束を条件として可能になる、と述べた。こうした、拘束と自由の合致を例証する最もはっきりとした事実が「言語」である。言語を使用するということは、実に多くの煩雑な規則に従わなくてはならないということである。これらの規則がなければ、よりいっそう自由な思考が展開できただろう、と考える者がいるとすれば、それは、完全な間違いである。事態は、まったく逆であって、まさに煩雑な規則によって縛られている言語を用いるからこそ、われわれは、自由に創造的に思考を展開することができるのだ。無限の文(判断)の自由な生成可能性を保証する言語規則を摘出しようというチョムスキーの野心は、この意味では、まったく正当なものである。” P57 (『自由という牢獄』)

『自由という牢獄』という本が気になって第一章を全部読んでみたが、今日は頭に激震が走ったというか、新しい発見ができたというか、なんだか非常に揺さぶられた気分になった。

理由は二点。

・私的所有論の行き詰まりを「承認」で解決できたかに見えた

・言語上の厳しい規則は、逆説的に自由な思考を可能にする

後者は引用したので前者だけ思い出しながら書いてみる。

私的所有をひと言でざっくりまとめるのは難しいが、所有権(物の処分・使用を自由に行うことのできる権利)が個人に還元される原理、という意味で進めていく。

私的所有権は資本主義と相性が良い。自分の力で汗をかいて得た労働の対価はその人のものになる。

ジョン・ロックはこれを前提として本を書いていると立岩さんも大澤さんも書いていた。

しかし矛盾点も存在する。自分の身体、とくに臓器を売買する権利は認められない。しかし自分の体は自分のものなのだから、これは私的所有と矛盾する。自分の体は誰のものなのか。誰が所有しているのか。という疑問がわく。大澤さんの本はこのことについて、第一章で完璧なまでに細かく論じていた。

この矛盾を解決する方法として、「承認」という概念を持ち出す。

個人は社会的に承認された存在であって、個人個人は社会の承認なしには生きられない。社会もまた承認された個人個人なしには成立しえない。というふうに、ざっくりとしか理解はできていないが、承認という概念は複雑なので、今日はあまり深堀せず、さわりの部分だけ読んだ。

臓器を売買することは、社会とのつながりで生きている個人にとって、承認を放棄することに等しい、だから禁止される、という筋だった。たしかにそう理解すれば、私的所有と身体(主体)のあいだで生まれる矛盾を解決できる気がした。

しかし、そんな簡単な理解で済むならば自由とはなんと軽いものなのか。

自由への問いが増え、あたらしい視点も増えたという意味で、今日はなかなか良い時間を過ごせたように思う。