■株式会社生活書院

公式HP:https://seikatsushoin.com/

公式X:https://x.com/seikatsushoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

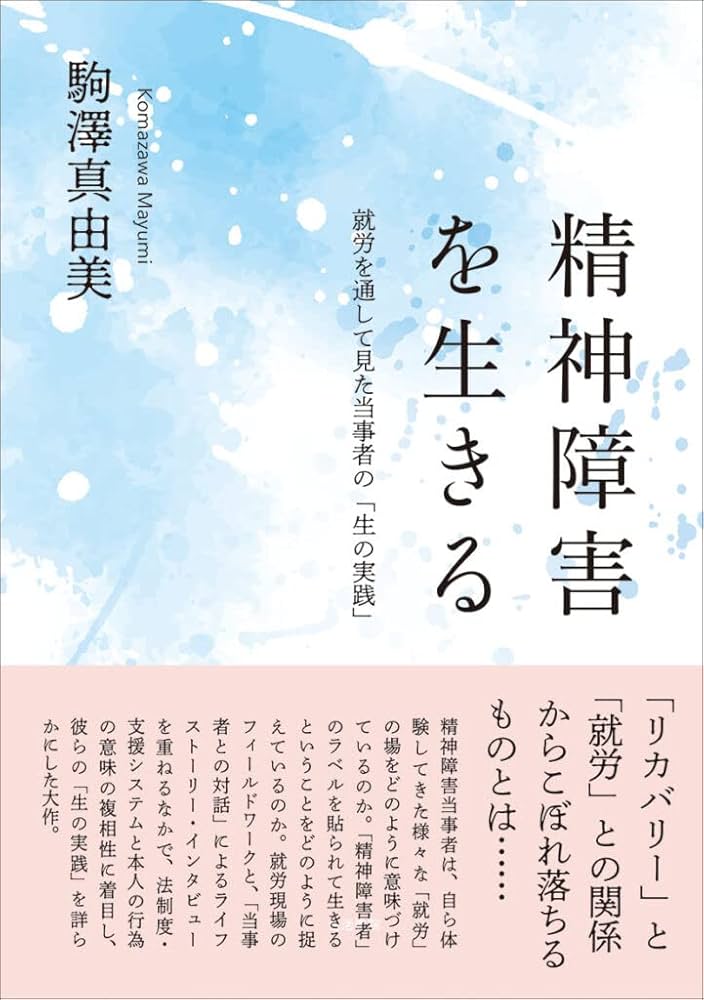

はてなブログのほうでちょっとしたアンケートをとってみた。新・読書日記のほうを読んでいるかどうかを聞いてみた。最初はダメかと思ったが、意外と読んでいる人もいるみたいだった。0.000001%でもいい、10人でも読んでくれる人がいるだけでも、このブログがただの読書記録装置にならないことを意味するのではないか。人は目に見える世界、匂い、音、手触り、温度といった外的なものだけがこの世の現象の大部分だと思っている。言語コミュニケーションでさえ、実は非言語的なものがその意味を規定するといった「メラビアンの法則」といったものがある。言語なんて二の次と思ってはいやしないだろうか。ひとつ見逃している事実があるのではないだろうか。すなわち、自分自身の思考そのものにおいては非言語的な要素はいっさい介入しないということを。論理形式は時代問わず常に不変であった。しかしながら視界に入るもの、町の匂い、まくらの手触り、音楽、こういったものは常に変わり続ける。可変的な形式であるこれら外的事象がこの世の事物の大半を占めるなどとどうして強く言うことが出来るだろうか。思考停止に陥っていやしないだろうか。そんなにメラビアンの法則が好きなのだろうか。と、ちょっと前置きが長くなってしまった。というのは、今日読んだ本(通勤中、帰宅時しか読めなかった)は言葉についていろいろと考えさせられる本だったからだ。隙間時間だけでも100ページくらいは読めた。3人の精神障害を抱える人たちがいかに苦しみ、いかに生活を送っているのか、いかにして回復したのか、いかにして転落したのか、何が原因だったのか、その人にとってリカバリーとは何を意味するのか、その人にとって普通とはなにか、そもそも普通とはなにかといった深いテーマだ。改行が面倒くさいからこのまま続けたい。この本は立岩真也さんの弟子が書いた本だという。本の最後には立岩さんが語るページもある。立岩さんが日々行った仕事の集大成ともいえる。この本と向き合いたいという気持ちが自然わいていくる。しかし、最初は読んでいてやるせなさ、なにに対してか不明瞭なイライラをおぼえた。この違和感はなんなのか、自分は何に対してどういった不満を感じているのか。歩きながら問う。人はどうして病むのか、人はどうして身体が動かないほどに自分を追い込むのか、人はなぜ他人を見ず知らず追い込むのか。こうして言葉によってのみ、思考によってのみ、問うことによってのみ、書き出すことによってのみ人は前へ進むことができる。少々脱線した。自分はいったい何を書こうとしているのか。時代は少しずつ変わり、精神障がい者のみならず、障がい者は右肩上がりで増え続ける。やがて少子化とともにその総数は高止まりし、いつかは減少に転じるだろう。しかし今はそのようなときではない。なぜこんなことになっているのか。なぜ就労支援がなければ困窮者がこんなにも報われないほどに、社会は病んでいるのか。普通という概念がなぜこうも独り歩きするのだろうか。なぜ普通になれない、あるいは自分はそうではないと思ってしまう人が出てきてしまうのか。この現実に対して自分はなにができるのだろうか、どんな言葉でそれを打ち破ることが出来るだろうか。明日、そのことを出来る限り考えてみたい。否。ひとつだけ思うことはある。敢えて自分だけにしか分からない言葉でそれを書こうと思う。つまり、不変なものと可変なものが世の中にはあって、不変なものを不変ではないかのように装いながら実は可変なものであり、かつそれが社会的には不変ではないと人々が思っていながら、やはり可変なものが世の中には沢山あるということではないか。つまり建前と本音のはざまで人々は今日も苦しみもがくのである。そうだろう。