■株式会社東洋経済新報社

公式HP:https://corp.toyokeizai.net/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Toyokeizai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社生活書院

公式HP:https://seikatsushoin.com/

公式X:https://x.com/seikatsushoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

今日はブックオフの20%オフの日なので、A店とB店だけは行きたいと思い、実際に行ってみた。よく行くC店とD店はせどり人間がうようよいるので行きたくはない。で、せどり人間を否定はしないが一冊一冊ピピピピと機械で読み取っているのが非常に見ていて不快なので行きたくはない。今日はA店とB店にだけ行った。予想どおりせどり人間はいなかった。さすがである。それでいて品揃えが豊富で見たことのないような本が沢山あった。こういう店は絶対に潰れてほしくない。この時代、よく頑張っていると思う。店員に一人一人チップをあげたい気持ちになった。C店とD店も悪くはないが、A店とB店と比べたら本のラインナップと客層が全く違う。C店とD店を悪く言うつもりはないが、地域柄、やはりどことなく汚い。人間も汚ければ店内も汚いと書いたら非常に失礼ではあるが書かずにはいられない。店内はまだ許せるが、やはり定期的に現れるせどり人間に遭遇したときの不快さといったら、あれは待っても待っても一向に進む気配を見せない渋滞並みに不快である。普段全く見ない本について。A店は凄まじい。まだまだ世界は広いと思わせられる。唸らせられる。見尽くしたと勝手に思っていた哲学のコーナーですら知らない本がうようよ湧き出て来る。なんなんだあのA店は。A店の存在を絶対に知られたくない。B店、C店、D店はどうでもいいのである。知られてもいい。本の本のコーナーもすさまじかった。知り尽くしたと思っていた四方田さんの知らない本がうようよ湧き出て来た。なんなんだあのA店は。

・・・

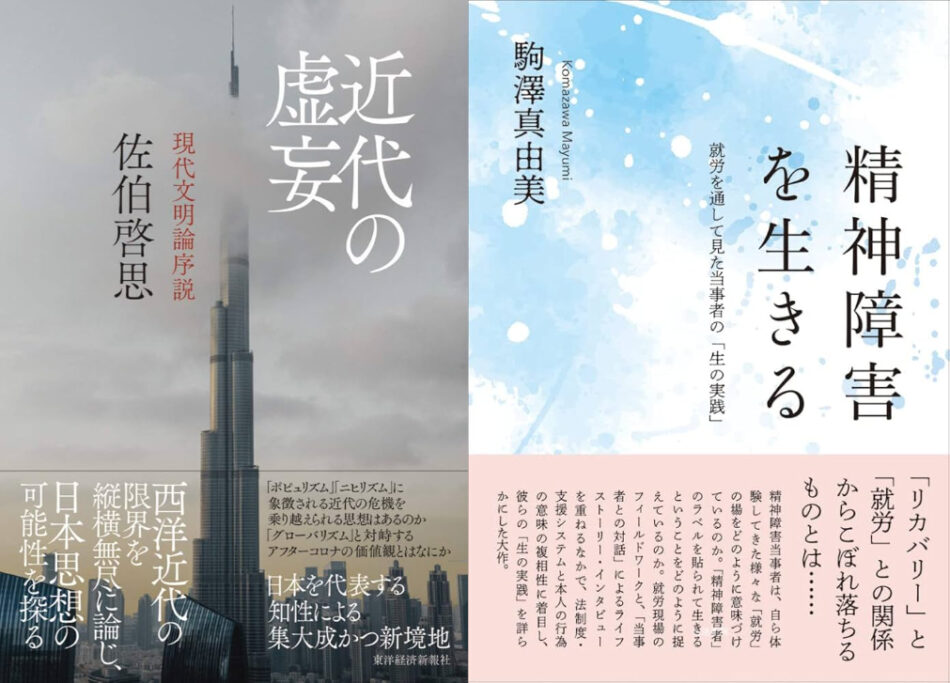

『近代の虚妄』

メモ

“ホッブズ流の「近代」理解では、近代社会とは、すべての個人が、自らの生命の保持・生存の確保を相互の了解として受け入れるとことから始まる。” P104

“他人よりも優位に立ちたいという願望、他人からすごい人物だと賞賛されたいという虚栄心、こうしたものは、それがむき出しのまま政治の世界で衝突すれば、果てしなき権力闘争、あるいは殺伐たる争いを引き起こすであろう。ホッブズは、それを避けるために絶対的な主権者を必要としたのである。” P105

“かくて、ホッブズに対するスミスの優位が、すなわち「国家の権力」に対する「経済の自由」の優位が確立する。” P106

“(・・・)ささやかな個人的な欲望の満足へと貶めて決して恥じない社会、それが近代社会である。そして経済上の欲望満足を哲学的に表明したのがイギリスの功利主義であった。” P107

“人々は、メディアや書物を通じて、これまでになく知的になった。だが、そのことがまさに「大衆」を育て上げた、というのである。なぜなら、自らがかつてなく高度な文明に達したと感じる者は、もはや過去を振り返ることなく、過去から学ぶものは何もない、と考えるからである。過去から自らも切断し、過去もはや学ぶべき生の指針を得ようともしない者は、ただ時代に漂うほかない。時代の気分に合わせ、他人を模倣する。” P146

・・・

『精神障害を生きる』

1/3くらいは読んだだろうか。障がい者雇用枠で働く3人のストーリーについていろいろと読んで考えた。

人生の意味を問うことは労働の意味を問うことであるということが書いてあった。その通りだ。障害の有無にかかわらず、まず問うべきは労働の意味である。例えば広告収入で稼ぐ人間、アフィリエイトかなにか知らないがネットでパチパチやって稼ぐ人間が増えるとどういうことが起きるか。後者は知らないが、前者は広告を見る人間が増える。当たり前だが、あまり人は考えていないであろうことを今から書いてみる。総じて歩きスマホをする人が増えたということは、総じて広告が増えたということを意味しやしないだろうか。なぜならば、広告を生業とする人間がおそらくは近代以降、ある一定数は増加していると思われるからである。歩きスマホをしている人間はゲームかネットショッピングかSNSをしているのかもしれないが、どれもこれもそこには広告が潜んでいる。広告が増えるというのはつまりそういうことなのである。自分の仕事が周囲に対してどんな影響を与えるか、それを深く考えること、それが労働の本質を考えることのひとつなのではないだろうか。