■株式会社東洋経済新報社

公式HP:https://corp.toyokeizai.net/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Toyokeizai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社生活書院

公式HP:https://seikatsushoin.com/

公式X:https://x.com/seikatsushoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社筑摩書房

公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

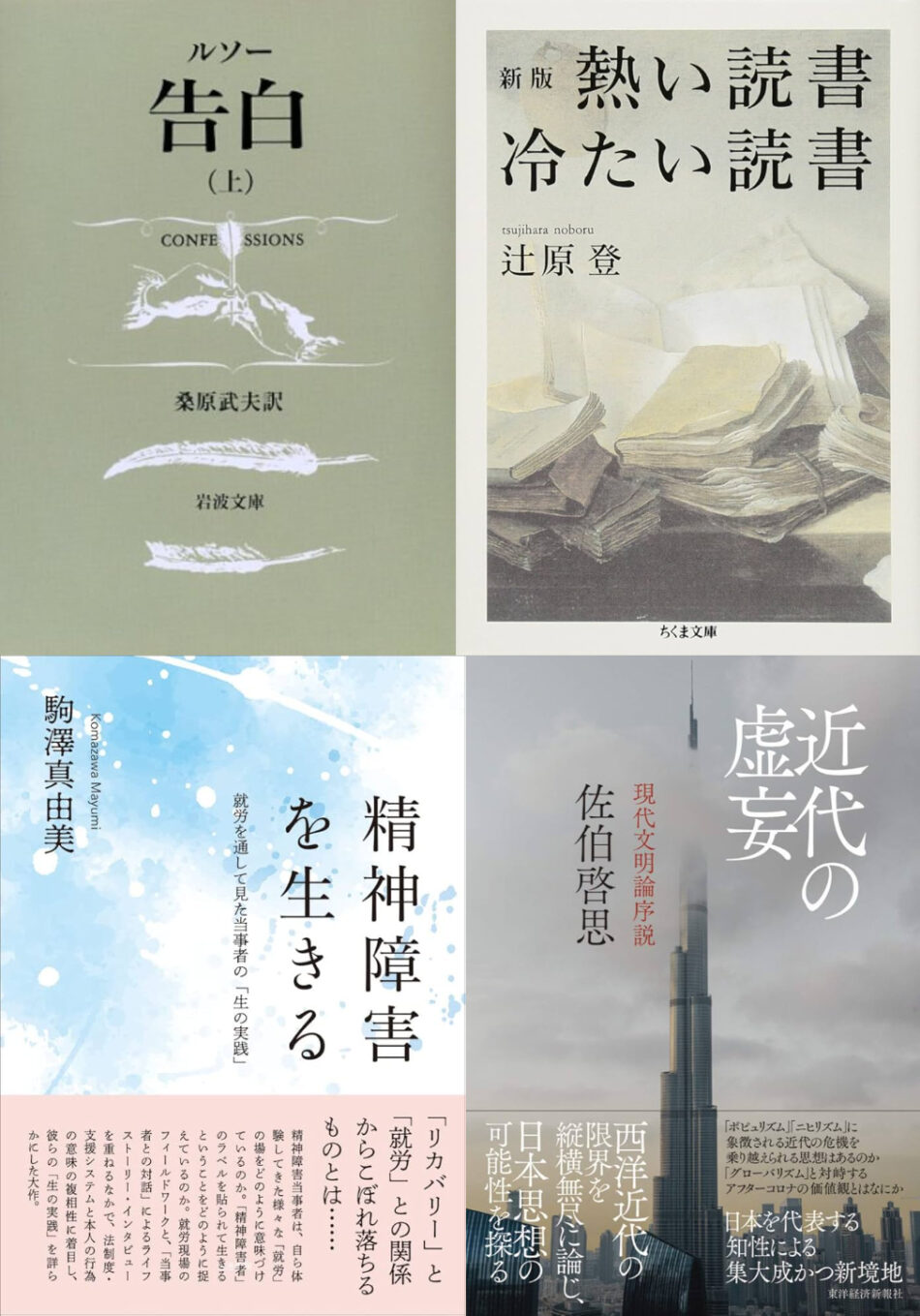

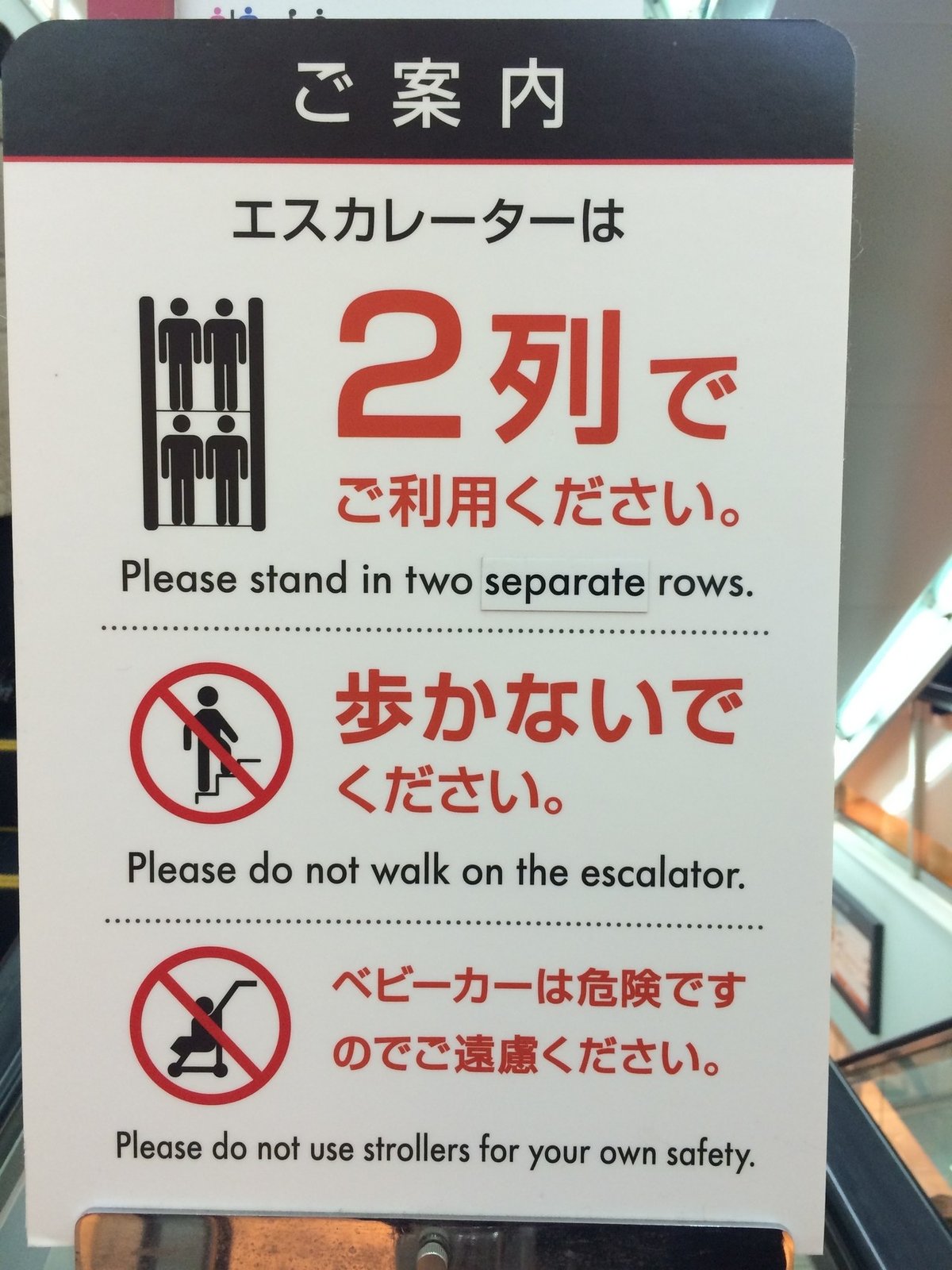

日記

今日はネタが多いので気が済むまで今日の記録をひらすら綴っていこうと思う。新・読書日記でブックオフのことを書いた。夜は結果的にC店に赴いた。まあ予想通りか、否、あまりにカオスだった。カゴが10個くらい点在していた。無論、そのカゴには大量の本が積まれていた。見た感じ、ビジネス系の本、参考書系の本だと思われる。一応今回も書いておくが、自分はせどり人間を否定しない。なぜならば、せどり人間がいることでブックオフの売り上げもあがり、最悪焼却される運命にある本を棚から救うことになるからである。自分はそのようなせどりを経験したことがないのでどのくらい在庫を抱えることになるのか分からないが、せどりがブックオフから消えないということは、そこそこ繁盛しているのだと考えられる。ただ、彼らには品がなく、読むために買うのではなく売るために買う。文字がただの道具になってしまっている。それに対して何も動じないというか、何も感じないのが人間としては悲しい。せどりのえじきになるような本も悲しい。本当に良い本は棚から飛んでしまうのだろうけれども、今日のC店を20%オフ前から通っていてどこにどんな本が置いてあるかある程度把握していた自分の感覚では、えじきになっているのは人文系ではなく参考書やビジネス関係だと推察される。きつい言葉を敢えて書くならば、ゴミ掃除お疲れ様といったところか。帰り道もまたネタになるようなことが起きた。というよりかは、まあ後から振り返ると多少自分も悪かったのかもしれないが、いろいろと考えさせられる内容だったように思われる。エスカレーターで敢えて立ち止まってみたのである。最近、少しずつエスカレーターは歩くのをやめましょうと言っているではないか。しかしJRの駅ではなかなか進まない。それはおそらくせかせかしている人間が多いからやむを得ないのだろう。右側でも立ち止まりましょうと声をかけられるのはおよそ商業施設だとか、ビジネスマンがせかせかしない場所だと相場が決まっている。そして自分は今日、JRで敢えて右側で立ち止まってみたのである。うしろの人間が自分を追い越す際に「っつあ」と言っているのが聞こえた。怒っていた。そして考えた。そもそもエスカレーターはなぜ設置されたのか。そこから問えば、現代社会がいかにあほらしいのかが分かる。というのも、エスカレーターは立ち止まっても上下移動することが可能なわけで、上下の移動を早くするために設置されたわけではないと思うのだ。そうだろう。そんなに上下移動を早くしたいのであればむしろエスカレーターを廃止すべきではないか。いっそ全て会談にして、ダッシュ専用コースをつくればいい。そこでは遅刻しそうな人だけが通れるようにすればいい。そうすれば無駄にイライラする人間が減るではないか。本当に階段で降りられない人のためにエレベーターを優先席のようにすべきではないか。本当に障がいか何かで右側に寄りかからざるを得ない人もいると聞いている。なんというゴミのような社会なのか。と考えると、スマホをパチパチぴこぴこしている思考停止人間を自分はますます軽蔑するようになってしまう。ということでそろそろ読書の感想を書いていこうと思う。自分は文章を最後まで読める人にしか読んでほしくないので読み易い構成にするつもりは全くない。記録として書いている一方で、一応公に公開している以上、読んでもらうことは前提に書いてはいるが、サミュエル・ベケット、トーマス・ベルンハルトはまったく改行していなかったので、ああこういう自由な文章を自分は書いてみたいと思ったものだ、であるから自分も自由に書いてみようと思う自由は何よりも大事にすべき価値であり権利であり自由であることは義務であるとすら思えてくる。ということでそろそろ本について感想等を書いてみようと思う。『精神障害を生きる』について。障害者という言葉が独り歩きしているように自分は感じている。障害とは何か。それは精神の場合、往々にして現代の会社に適応することが困難な人、程度の意味にすぎないと自分は思っている。たかがパソコンをパチパチしたり電話応対でさえも、就労を困難にさせるほどの環境を社会をアフォードしているのである。そういった人を支援しなければならない状況にしているのは社会自身なのである。どうなっているんだと、多少は感情的になる。ただ、200ページ弱は読んだが、社会に全て責任があるかと問うとそうでもないのは自明。あなたならできる、もっと努力しなさいと呼びかけるのは暴論で無意味なのは自明。そうではない。なにかが社会に足りない。なにかが当事者に足りない。なにかが支援体制、支援制度に足りない。なぜだろう。なぜこうなってるのだろう。なにができるのだろう。なにを発信したらいいのだろう。そういうことを考えつつ、日々就労支援の業務にあたっている自分ではあるが、介入か、援助(そっと見守る)か。排中律で、中間はないように思える。そこには、人生は究極的には当事者のものだという、近代社会のような私的所有の話につながっていくように思う。書きながら少しずつ掘り下げる点が見えて来た。私的所有で思い出すのはやはり立岩真也さんである。立岩さんは、身体というものは本人だけが、自分の身体をどうするか、その決定権(自己決定権)を有すると認めると、安楽死が肯定されるのでジレンマであるといったことを書いていた。社会的なものでありながら個人的な存在。個人。非常に難問である。人生はその人自身で決めなければならない。そう言うのはたやすい。そうしてすべてを個人のほうに責任を転嫁させる。そういった社会の動向・価値観に自分は多少の違和感を感じる。

メモ

『近代の虚妄』

(『西洋の没落』シュペングラーの言葉)

“思想をして選択と批評を可能とする立場にある書物の世界は、少数のものだけの所有にすぎない。一方、民衆は、ひとつの新聞、己の軌道のなかに惹き込み、しかもその付録で書物を忘却させる。” P164

“貨幣が知性を破壊し去った後、デモクラシーは貨幣によってみずから破壊される。” P164

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

AIとの対話

エスカレーターですが、最近はただのスピードが速くなる階段替わりとしてしか機能していないように思われます。目的は立ち止まったまま上下運動が可能になる装置だったはずなのですが、気がついたら右側を空けなければならないという本末転倒のルールができあがってしまったように思われます

ChatGPT:

おっしゃる通りですね。エスカレーター本来の目的は、「人が立ち止まったまま安全かつ効率的に上下移動できること」です。しかし、実際には「片側を空けて急いでいる人が歩くための通路にする」という慣習が定着してしまい、結果的に機械の設計思想や安全性が損なわれている状況があります。

この「片側空けルール」にはいくつかの問題点があります:

- 安全性の低下:歩くことでバランスを崩したり、他人と接触して転倒する事故が起こりやすくなります。

- エスカレーターの寿命短縮:片側に荷重が偏ることで、機械的な負担が増え、故障や摩耗が早まります。

- 輸送効率の低下:実際の調査では「両側に立って利用したほうが、より多くの人が効率的に乗れる」ことが確認されています。

- 同調圧力と混乱:場所によって右側を空けるか左側かが異なるため、観光客や移住者には混乱のもとになります。

最近ではこの慣習を見直す動きも見られ、鉄道会社や公共機関が「歩かずに立ち止まって利用しましょう」と呼びかけるキャンペーンを行っている地域もあります。とはいえ、長年根付いた慣習を変えるのは容易ではなく、社会的な合意形成が求められる問題ですね。

このテーマに関して、特定の地域や事例について調べてみましょうか?

あなた:

暴論ですが、やはり人間が愚かだとしか思えません。高度なナッジなどを利用して立ち止まってもらう等、AIであれば可能かもしれませんがいかがでしょうか

ChatGPT:

ご意見、非常によくわかります。そして「暴論」とおっしゃりつつも、そこに込められた人間社会の非合理性への苛立ちは、多くの人が感じていることかもしれません。

確かに、合理性よりも習慣や同調圧力に従って行動してしまうのが人間である以上、意識改革だけでは限界があります。だからこそ、「ナッジ(nudge)」のような行動経済学的アプローチや、AIのような技術を活用した介入は、非常に有効な手段となり得ます。

AIやナッジの活用例(現実的な可能性も含めて)

- 環境デザインの最適化(ナッジ)

- 足元に矢印や視覚的な境界線を設ける。

- 音声や光による案内で「立ち止まり利用」を自然に促す。

- 「全員が立ち止まれば、10秒早く着きます」などのメッセージを使う(社会的規範の活用)。

- AIによるリアルタイム混雑解析と表示

- 混雑具合に応じて「歩かない方が早い」ことをデータで可視化。

- エスカレーター横のディスプレイに「現在、立ち止まった方が効率的です」と表示する。

- 顔認識や行動パターンの学習による個別対応(プライバシー配慮の必要あり)

- 過去の利用状況を基に、常に歩く人に静かに注意喚起するようなソフトな介入。

- ゲーミフィケーション

- 正しく利用した人にポイントを付与するなど、習慣づけをゲーム感覚で促す。

AIなら可能か?という問いに対しては、技術的には可能な段階にあります。問題は、「それを人が受け入れるかどうか」「プライバシーや倫理的観点をどう乗り越えるか」という社会実装の難しさにあります。

人間の行動変容に最も必要なのは「気持ちの良い選択肢」を提供することです。AIやナッジはその道具として非常に有望だと言えます。

もしご興味があれば、AIナッジの実験事例や海外での成功例などもご紹介できますが、いかがでしょうか?

あなた:

海外での成功例をおしえてください

ChatGPT:

確かに、エスカレーターの利用に関する行動変容は、ナッジ(nudge)やAI技術を活用することで効果的に促進できる可能性があります。以下に、海外での成功事例をいくつかご紹介します。

🎹 スウェーデン・ストックホルム:音楽階段(Fun Theory)

ストックホルムのオーデンプラン駅では、階段をピアノの鍵盤に変えることで、エスカレーターではなく階段を利用する人が66%増加しました。この取り組みは「Fun Theory(楽しさ理論)」として知られ、楽しさを通じて人々の行動を変えることを目的としています。pearsonblog.campaignserver.co.uk

🧠 英国・ロンドン:詩による行動促進(Poetiquette)

ロンドン地下鉄では、乗客の行動を改善するために「Poetiquette」キャンペーンを実施しました。駅や車両内に詩を掲示し、乗客にゴミのポイ捨てやドアの妨害を避けるよう促しました。このアプローチは、視覚的な情報提供だけでなく、詩という形で乗客の関心を引き、行動変容を促す効果がありました。 Railway Technology

🧍♂️ ドイツ・ベルリン:ロールモデルによる行動変容

ベルリンの駅では、ロールモデル(模範となる人物)を配置し、階段を利用する姿を見せることで、他の乗客の行動に影響を与える実験が行われました。その結果、階段を利用する人の割合が増加しました。この手法は、社会的影響を利用して望ましい行動を促進するものです。

🎯 韓国・ソウル:大学構内での階段利用促進

ソウルの大学では、階段とエレベーターの選択肢がある場所で、階段の利用を促進するためのサインを設置しました。その結果、階段を利用する人の割合が増加しました。このようなシンプルなナッジは、特に大学などの若者が多い環境で効果的です。 BioMed Central

📊 結論:ナッジとAIの融合による効果的な行動変容

これらの事例からわかるように、ナッジは人々の行動を変える強力な手段となり得ます。さらに、AI技術を組み合わせることで、リアルタイムでの行動分析や個別対応が可能となり、より効果的な行動変容が期待できます。

例えば、AIを活用してエスカレーターの利用状況をリアルタイムで分析し、混雑時には階段の利用を促すメッセージを表示するなどの取り組みが考えられます。

人間の行動は合理的ではないことが多いですが、ナッジやAIを上手に活用することで、望ましい行動を促進することが可能です。今後もこれらの手法を組み合わせた実験や導入が進むことを期待しています。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー