■夕書房

公式HP:https://www.sekishobo.com/

公式X:https://x.com/yuuka_tkmts?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社東洋経済新報社

公式HP:https://corp.toyokeizai.net/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Toyokeizai?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社生活書院

公式HP:https://seikatsushoin.com/

公式X:https://x.com/seikatsushoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

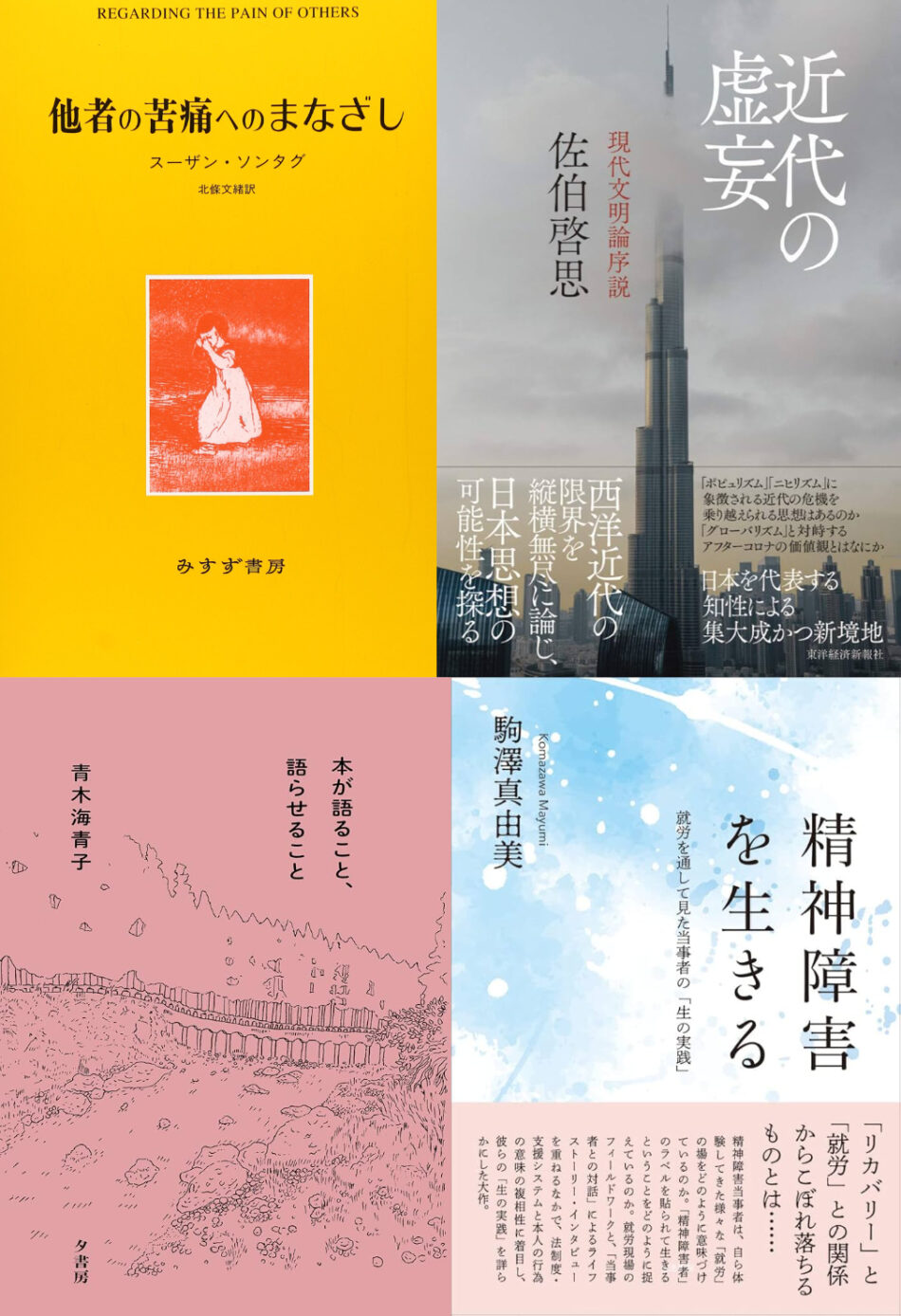

本を読めば読むほど、世の中が全く分からなくなる。何が分からないのかが分かったのが救いだと信じている。疑問が沢山湧いて、もはやカオスなのはゴールデンウィーク中の夜の繁華街ではなく、自分の頭になってしまった。今日は『精神障害と生きる』を、じっくりと時間をかけて読んだ。もう何人のストーリーを覗いたのか分からないほど読み込んだ。そのなかで、自分は、結婚している人でも精神的にしんどいので正社員としては躊躇している、という話を読んでよく分からなくなった。やっぱり分からない。現場でも同じなのである。結婚してからか、する前からなのかよく分からないが、精神的にしんどいから今日は休む、と言う人が多い。同棲しているケースも然り。何かを分かち合える人がいても、何か不安があったら語れる人がいても、やはりそれは社会で働くことのしんどさを乗り越えることとはまた別問題で、社会で働くことの精神的負荷というものは結婚の有無にかかわらず大きいのだろうか。このあたりが自分には想像がつかない。さっぱり分からない。勿論、結婚生活が現実にはどれだけ大変なのか、そういうことの語りならいくらでも読んできた。家に帰ったらおかえりと言ってくれる人がいる。このことがどれだけその人の生に活力を与えるのか、自分は現実を知らないだけなのか。なんだか、余計に分からなくなってしまった。別のページでは、当事者として利用者を支える側になった、ある精神保健福祉士の話が語られた。当事者性を出すなと現場で言われてしまうというジレンマ。あくまで支援するときは感情移入しすぎず、自分ならこうできるといった押しつけも控えめに、あくまで利用者の主体性に委ねる。そのジレンマは、ピアスタッフとして「なんとかしたい」という想い、積極性を抑圧する。構造からして支援というものの本質は、何かに似ていると自分は思った。おおざっぱに、荒く言えば、教育だけでは機能しきらない民主主義、政治といったところか。『本が語ること、語らせること』がものすごく気になった。就活、婚活といった〇〇活動というものは「使える情報/使えない情報」がはっきり分かれると著者は語りかける。就活では「〇〇のゲームがめちゃくちゃ得意」や「〇〇の分野の本には詳しい」といった情報はあまり役立たない。そもそもそこでは役に立つか立たないかが前提として語られる。あらゆるものが二分される。婚活もしかり。限られた時間のなかで言う必要のある情報、言う必要のない情報というものが二分される。著者は、そのような分類・基準から外れてみること、そのような規則から回避できるような世界に目を向けてみませんかと語りかける。しみる。就活、婚活、往々にして〇〇活動は近代合理主義の負の遺産のように自分には思われた。だから自分は『芸術を愛し、求める人々へ』のような本に共感を覚え、佐伯氏の『近代の虚妄』へと誘われるのである。

・・・

『唯の生/良い死』

メモ

自己決定について

“むしろ個人の都合のよいようにされないためになされたのが、自己主張の主張でもあった。(例外的に、安楽死・尊厳死の場合はそうと言えないこと、だからこそ自己決定を強く主張する人たちに安楽死・尊厳死を肯定してこなかったことは [1998a]で述べたし、また後でも述べる。)もう一つ、他人たちにとっての益を正当化の理由にすることはできないだろう。そうされてしまえば、自己決定という主張自体が意味を失うか、あるいはまったく違うものとされることになるだろう。” P109-110

安楽死についての考察になっているが、就労支援の現場においても似たような状況がある。利用者は利用者自身のペースで働いている。利用者の成長速度が遅くても、その人がどのくらいのペースで仕事を覚えていくかを支援者が独断で決めることはできない。お互いにwin-winだからといって、こちらの都合で利用者を振り回してはならない。だからといって、自己決定を強く主張し、過度に相手のペースを尊重することもいかがなものかと考えさせられる。

・・・

『精神障害と生きる』

メモ

申請主義について

“経済保障は申請主義に基づいている。国の調査では精神障害をもつ年金未受給者は六割以上におよび、その理由としては「①制度を利用できる要件を満たしていない、②制度を知らない、③制度を知っているものの利用を拒否している」の三つが考えられる(青木2015 b:11)。” P195

税金どれだけ取られんのよと、サラリーマンの嘆きが聞こえ、社会保障の対象者には「俺らが払ってやっているんだ」という暴論は近年は少ないかもしれないが、それでもどこか頭の片隅にはそのような意識のかけらが埋め込まれている人がいるかもしれない。しかし実際は申請したくても要件が満ちていない人を自分は多く見て来たし、また、申請から支給までが半年かもしくはそれ以上かかるという現実もある。申請主義は正義か。そんなことはここでは問わないが、申請主義が必要悪のように思えてくることは疑えない。

・・・

『他者の苦痛へのまなざし』

他者を理解するには対話や小説を読んだりと、いろいろと方法がある。小説だけではとても補いきれない。他者への理解が明らかに不足していると自分は思い始めた。そんなとき、ふとスーザン・ソンタグのこの本が目に入った。ヴァージニア・ウルフは『三ギニー』のなかで、男性と女性の戦争に対する認識の違いには断絶とも呼ぶべき実態があることを訴えたのだという。ますます女性が分からなくなった。