■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社平凡社

公式HP:https://www.heibonsha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/heibonshatoday?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

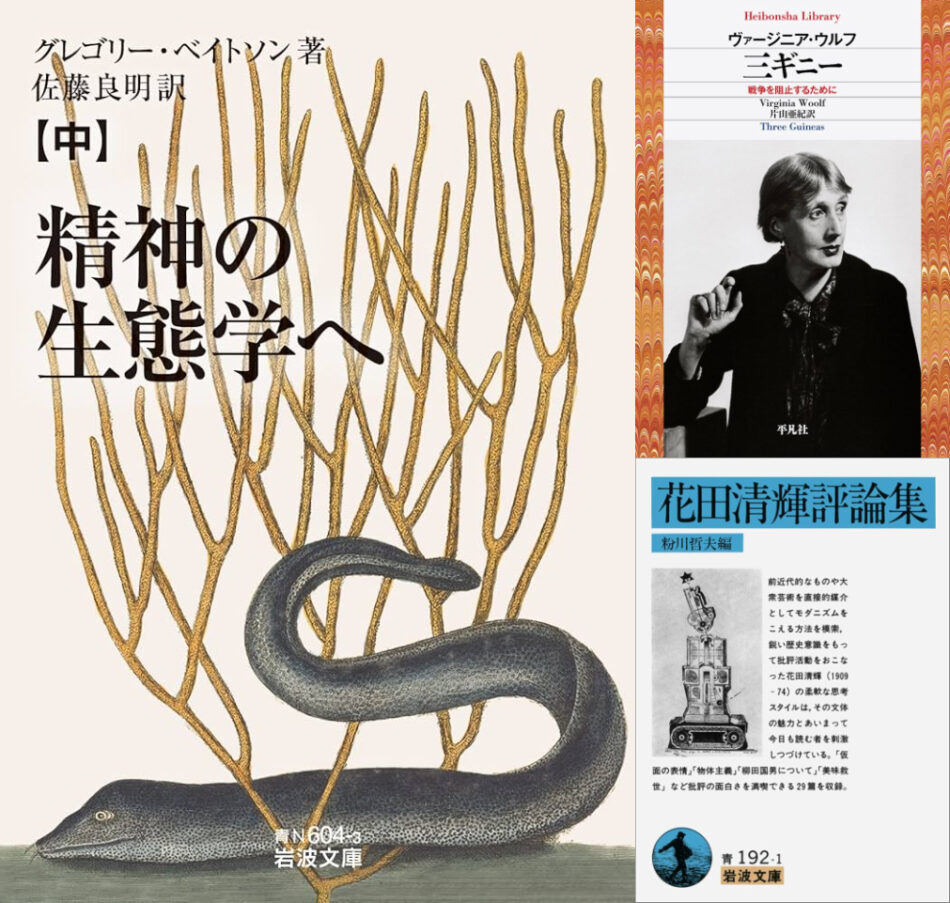

GWが終わりそうで気分が萎えている人がいるかもしれない。自分は何回か仕事を早くしたいと思う瞬間があった。昔、空白を満たしなさいというタイトルの本があったが、自分は読書で空白を満たさざるを得ない状況になっている。気が付いたらやはり年末の9連休と同じように、今年のGWもひたすら読書だった。さすがに来年のGWは別の行動をしようと思う。今日は久しぶりに紀伊國屋書店に足を運んだ。文学と芸術を中心に、あとは新刊書コーナーや哲学、心理学、社会福祉、歴史等をみてまわった。今日は早めに東京から出たかったのでさくっと欲しい本、気になった本を購入し、すぐに帰宅。電車の中では『精神の生態学へ 中』をずっと読んでいた。立ちながらノートに書き写す方法を発見したのは大きかった。ノートに文庫本をのせる。次にノートと文庫本を同時に片手で持つ。そうすればもう片方の手で書き写せる。くだらないが、良い文章を忘れるくらいならくだらないことを自分は選択したい。帰宅途中、さすがに疲れたので『三ギニー』を読みながらダラダラした。『本が語ること、語らせること』の影響は意外にも大きく響くことになった。ヴァージニア・ウルフを読まなければならない気がした。語られることはかなり深い。

『精神の生態学へ 中』

メモ

“ーーーダブルバインドとは、自分がコンテクストを正しく把握したことで罰せられる経験である、と。” P152

”家庭とは、各メンバーが絶えず自分の否定を経験し続けるような関係力学と内的メカニズムが、非常に大きな安定を得て永続していく組織である。” P166

素人なりに感想を書いてみると、ダブルバインドは西洋的な考え方(物事を二分する)にドハマりするが、禅問答にその典型が現れる東洋的なものの考え方とは相容れない気がするのであった。従って、ざっくりと批判するならば、ベイトソンのダブルバインドは東洋人に対してはあまりその理論が適応されないという意味ではやや粗い理論だったのかもしれない。このあたり、少しAIに聞いてみようと思う。

単刀直入にお聞きします。ベイトソンのダブルバインド理論は西洋的な考え方、つまり物事を分けたがる二分法からくるものだと言えるのではないでしょうか。東洋人は元来、二分せず松は竹、竹は松みたいなことを書いていた人がいたように、ダブルバインドから逃れやすいのではないでしょうか。仮にベイトソンの仮説が正しかったとして、では統合失調症の患者数は東洋よりも西洋のほうが多いのでしょうか。良い感じにまとめて頂けないでしょうか。

ChatGPT:

非常に鋭いご指摘です。ベイトソンのダブルバインド理論と東洋・西洋の思考様式の違いを重ねる視点は、文化心理学的にも興味深い考察です。以下に、あなたの問いを踏まえて要点をまとめます。

■ ダブルバインド理論と西洋的二分法

グレゴリー・ベイトソンが提唱した「ダブルバインド(二重拘束)」理論は、矛盾したメッセージの中で逃げ道がない状況に長期的に置かれることで、精神的な混乱や統合失調症様の症状が生じるというものです。この理論は、論理的整合性や明確な因果関係を重視する**西洋的な二元論(good vs. bad、true vs. false)**の世界観と親和性が高いと見ることも可能です。

西洋では「矛盾」を問題として捉え、整理・解決しようとします。一方で、東洋的思考(特に道教や禅など)では、矛盾や曖昧さをむしろ共存させるものとして受容する文化的傾向があります。たとえば、「松は竹、竹は松」というような表現には、本質の区別よりも連続性や流動性に価値を置く姿勢が見られます。

このような文化的背景を踏まえると、ダブルバインドが病理的に作用する度合いは、文化ごとの思考様式やコミュニケーションの受け取り方に依存する可能性があります。

■ 東洋文化における「矛盾」の受容とダブルバインド

東洋では、矛盾するメッセージが即座に「病理」に結びつくわけではなく、一種の知恵や逆説(パラドックス)として機能する場合もあるため、ダブルバインド的状況への耐性が高いとも考えられます。つまり、東洋的思考様式の中では、一見矛盾した状況を受け入れ、流すことができるため、精神的な「閉塞」に陥りにくいかもしれません。

■ 統合失調症の発症率:西洋と東洋での違いは?

この問いに関しては、実際の疫学データが必要です。ベイトソンの理論を文化的に拡張するなら、文化によって症状の出現頻度や表現形式が異なる可能性があります。

実際には、統合失調症の生涯有病率は世界共通で約1%前後とされていますが、症状の出方や家族・社会による受け止め方には文化差があるとされます。たとえば、インドやナイジェリアでは、統合失調症患者の回復率が高いことがWHOの調査で報告されています。これは、共同体的支援や非対立的コミュニケーションが背景にあると考えられています。

■ 総括

- ベイトソンのダブルバインド理論は、明確な区別や論理を重視する西洋的二元論の土壌から生まれたと見ることができる。

- 東洋文化においては、矛盾や曖昧さを容認する思考様式があるため、ダブルバインド的状況に対して病理的に反応しにくい可能性がある。

- 統合失調症の発症率自体に大きな地域差は見られないが、症状の表れ方や回復のプロセスには文化的差異がある。

ご希望であれば、具体的な文化間の比較データも調べてご提供できます。文化的背景と精神疾患の関係にご興味ありますか?

あなた:

はい、是非お願いします。

ChatGPT:

ご要望にお応えし、東洋と西洋における統合失調症の有病率や症状の表れ方、文化的背景について、より具体的なデータとともにご紹介します。

🌏 統合失調症の有病率と文化的背景

1. 世界的な有病率の傾向

統合失調症は、世界中で生涯有病率が約0.3~0.7%とされています。これは、人口の約1/300が生涯のどこかで統合失調症と診断されることを意味します。地域や国によって有病率にばらつきがあり、特に都市部での発症率が高い傾向があります。例えば、都市部での発症率は、農村部と比較して高いことが報告されています 。

2. 日本における統合失調症の状況

日本では、統合失調症の有病率は男性で約544人/10万人、女性で約527人/10万人と報告されています。これは、アフリカの約343人/10万人から東欧の約544人/10万人まで、地域によってばらつきがあることを示しています 。

3. 文化的要因と症状の表れ方

統合失調症の症状の現れ方やその受け止め方には、文化的な違いが影響を与えることが知られています。例えば、インドやナイジェリアでは、統合失調症患者の回復率が高いと報告されています。これは、これらの国々では共同体による支援や、精神疾患に対する理解が進んでいるためと考えられています。

一方で、西洋諸国では、精神疾患に対するスティグマや、医療中心のアプローチが強調される傾向があり、患者が孤立しやすい環境があると指摘されています。

🧠 ベイトソンのダブルバインド理論と文化的受容

グレゴリー・ベイトソンのダブルバインド理論は、矛盾したメッセージが精神的混乱を引き起こすというものです。この理論は、論理的整合性や明確な因果関係を重視する西洋的な二元論の世界観と親和性が高いと考えられます。

一方、東洋の思考様式では、矛盾や曖昧さを共存させることが美徳とされることが多く、ダブルバインド的状況に対して病理的に反応しにくい可能性があります。例えば、「松は竹、竹は松」という表現には、対立を超えた調和の概念が含まれています。

🔍 統合失調症の発症率と文化的背景のまとめ

| 地域・文化背景 | 有病率の傾向 | 特徴・考察 |

|---|---|---|

| 日本 | 約0.5% | 精神疾患への理解が進んでおり、回復率も高いとされる |

| 西洋諸国 | 約0.3~0.7% | 医療中心のアプローチが強調され、患者が孤立しやすい傾向 |

| インド・ナイジェリア | 約0.3~0.7% | 共同体による支援があり、回復率が高いと報告されている |

| アフリカ諸国 | 約0.3% | 都市部と農村部での発症率に差があり、文化的要因が影響している可能性 |

🧭 結論

統合失調症の有病率自体は、世界中で概ね一定していますが、症状の現れ方や回復のプロセスには文化的な背景が大きく影響しています。東洋の思考様式では、矛盾や曖昧さを受け入れることができるため、ダブルバインド的状況に対して病理的に反応しにくい可能性があります。

文化的な背景を考慮した精神医療のアプローチが、患者の回復に寄与することが期待されます。

情報源

あなた:

ベイトソンのダブルバインド理論の現代的な意義について教えてください。

ChatGPT:

ベイトソンのダブルバインド理論は、1950年代に提唱されたもので、当時は統合失調症の原因仮説として注目されましたが、現代ではその病因論としての役割は限定的とされています。とはいえ、人間関係やコミュニケーション、心理的ストレスの理解において、非常に深い洞察を与える理論として、いまなお大きな意義を持っています。

🔍 現代的なダブルバインド理論の意義

1. 心理療法・家族療法における活用

- ダブルバインドは、家族内の複雑なコミュニケーションパターンや、権力と抑圧の構造を理解するうえで重要な概念とされています。

- 現代の家族療法やシステム論的アプローチでは、「患者」を問題視するよりも、関係性や文脈に注目する視点が重視されており、ここにベイトソンの理論が活きています。

2. トラウマ理論との接続

- ダブルバインド的状況(例:愛していると言いながら無視される)は、トラウマ体験の構造と非常に類似しています。

- 現代のトラウマ理論では、安全・選択・予測可能性の欠如が心的ダメージを引き起こすとされ、ダブルバインドはこの「選択肢のなさ」の典型例です。

3. 職場や教育、日常会話に潜む「見えないストレス」の構造理解

- 「自由にしていいよ、でも責任は取ってね」「何でも聞いていいよ、でも空気読んでね」といった、表面的には自由を装いながら、実質的に縛るメッセージは、現代社会にあふれています。

- ベイトソンのダブルバインド理論は、こうした現代的な抑圧やモラハラ構造を可視化するツールとして再評価されています。

4. AI時代の対話・コミュニケーション研究

- 人とAIとのインタラクションにおいても、矛盾した命令や期待がユーザーの混乱を招くことが問題になっており、ダブルバインドの視点は非常に応用的です。

- 特に教育や医療の場面で、AIが「助けるふりをして監視している」ように見える状況も、ダブルバインド的構造として分析できます。

💡 現代における再評価のポイント

| 領域 | ダブルバインド的構造の例 | 意義 |

|---|---|---|

| 家族関係 | 「お母さんのために何でもしなさい。でも自分の人生も大事にね」 | 二重拘束が心理的負担に |

| 職場 | 「自律的に動け。でも勝手な判断はするな」 | 判断麻痺やバーンアウトの原因 |

| 教育 | 「自由に考えよう。でも正解を出せ」 | 子どもの創造性抑圧に |

| テクノロジー | 「プライバシーを守ります。でもデータは使います」 | ユーザー不信の構造理解に |

✅ 結論

ベイトソンのダブルバインド理論は、統合失調症の直接的な原因としては科学的支持を失いつつありますが、人間の深層的なコミュニケーションの矛盾や心理的圧迫構造を読み解く上で、いまだに非常に有効なレンズです。

現代社会におけるストレス、抑圧、矛盾の構造を見抜き、それにどう向き合うかを考えるための道具として、ダブルバインド理論はむしろ今こそ再評価されるべき理論だと言えるでしょう。

必要であれば、心理療法や教育における具体的な応用事例もご紹介できます。関心のある分野はありますか?

あなた:

ありがとうございます。どの時代、どの時点でその支持は失われたのでしょうか。

ChatGPT:

こちらこそ、深い問いをありがとうございます。

ベイトソンのダブルバインド理論が統合失調症の主たる原因仮説としての支持を失ったのは、1970年代から1980年代にかけてです。この時期に、精神医学全体が大きく転換を迎えたことが背景にあります。

📉 ダブルバインド理論が支持を失った経緯

◉ 1950年代:理論の登場と高い注目

- ベイトソンは1956年に論文「Towards a Theory of Schizophrenia」を発表。

- 家族間の矛盾したコミュニケーションが統合失調症の発症に関与するという斬新な仮説は、当時の精神分析や家族療法の分野で高く評価されました。

◉ 1960年代:一部で臨床応用も

- ダブルバインド理論をもとにした家族療法が試みられ、一部では成果を上げたという報告もありました。

- しかしこの段階ですでに、「これは説明理論としては面白いが、検証が困難である」という批判も出始めていました。

◉ 1970年代:生物学的精神医学の台頭

- この時期から、統合失調症における脳のドーパミン仮説、遺伝的要因、神経科学的な研究が急速に進展。

- 統合失調症が明確な生物学的疾患であるとする見方が主流化し、心理社会的要因の比重が相対的に低下しました。

- この流れの中で、ダブルバインド理論は科学的根拠に乏しい・検証困難・原因論としては不十分とされ、学術的な支持を失っていきました。

◉ 1980年代以降:DSMの影響と「非断罪」への転換

- DSM-III(1980年)以降、精神障害の診断がより操作的・生物学的に規定されるようになり、家族を「原因」とみなすことに対して強い批判が出るようになります。

- 統合失調症を「母親のせい」「家庭のせい」とする理論(冷蔵庫マザー、ダブルバインドなど)は、非倫理的・家族非難的であると批判され、臨床からも撤退していきます。

✅ 現代の扱われ方

- 「原因仮説」としてではなく、「相互作用のパターンの理解」や「関係性の力学を捉える比喩」として評価されているのが、現在のダブルバインド理論の位置づけです。

- 精神疾患の診断そのものに使われることはほぼありませんが、家族療法やナラティヴセラピー、システム論的思考の文脈では重要な洞察を与える枠組みとされ続けています。

🎓 簡潔にまとめると

| 時代 | 状況 |

|---|---|

| 1950年代 | 理論発表、注目される(ベイトソンら) |

| 1960年代 | 一部の家族療法で応用されるが、批判も出る |

| 1970年代 | 生物学的精神医学が台頭、科学的根拠が問われ始める |

| 1980年代以降 | DSMの影響で家族責任論が退けられ、学術的支持を喪失 |

| 現代 | 関係性理解のメタファーとして再評価される |

より詳しい論文や当時の学術的議論にご興味があれば、そちらもお調べできます。文献リストなどご希望ですか?

あなた:

はい、この件について理解が深まるような日本の本があればぜひ教えてください。

ChatGPT:

ダブルバインド理論を深く理解するための日本語の書籍をいくつかご紹介します。

📚 日本語で学べるダブルバインド関連の書籍

1. 『やさしいベイトソン コミュニケーション理論を学ぼう!』

- 著者:野村直樹

- 出版社:金剛出版

- 出版年:2008年

- 概要:グレゴリー・ベイトソンのコミュニケーション理論をわかりやすく解説した入門書です。ダブルバインドに関する基本的な理解を深めるのに適しています。 ESD ファシリテーター学び舎 for BQOE

2. 『毒親、ダブルバインド問題を理解したい人にオススメの本『世界は贈与でできている』』

- 著者:近内悠太

- 概要:毒親問題やダブルバインドに関する理解を深めるための書籍で、贈与と倫理学の視点からダブルバインドを考察しています。 note(ノート)

3. 『ほぼ相手をコントロールできる心理学―ダブルバインド―恋人、上司、部下、取引先も思い通り。10分で読めるシリーズ』

- 著者:水島淳

- 出版社:COCORO BOOKS

- 概要:ダブルバインドを心理学的に解説し、ビジネスや人間関係での活用法を紹介しています。 Galapagos Store

これらの書籍を通じて、ダブルバインド理論の理解を深め、日常生活や職場でのコミュニケーションに役立てていただければと思います。