■株式会社プレジデント社

公式HP:https://www.president.co.jp/family/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/President_Books?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社創元社

公式HP:https://www.sogensha.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/sogensha

■株式会社水声社

公式HP:http://www.suiseisha.net/blog/

公式X(旧 Twitter):https://x.com/suisei_sha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

本が高いというのはもう常識になったと敢えて認めたうえで、そこから先を考えてみたい。

一応、自分はまだ高いとはそこまで感じない人間であるとここに書いておく。

人と話す機会はめったにないが、認知行動療法を受けていた5年前、「普通の人にはない視点を持っていますね」とよく言われた。敢えてそれを狙っていたこともあるかもしれない。ただ、敢えてそれを意識するだけでそこまで言われるとは思えない。自分はその時からおそらく普通の人とは違った目線で物事を考えていたのかもしれない。ただ、それがどこまでオリジナリティなのかというと、実はほとんど受け売りだったりする。受け売りではありながらも、一応自分なりに頭の中を整理し、編集していたことはあるかもしれないが。その入り口は何よりも本である。自分はそのとき心理学に興味を抱いたので休憩中ひたすら心理学の本を読んでいた。

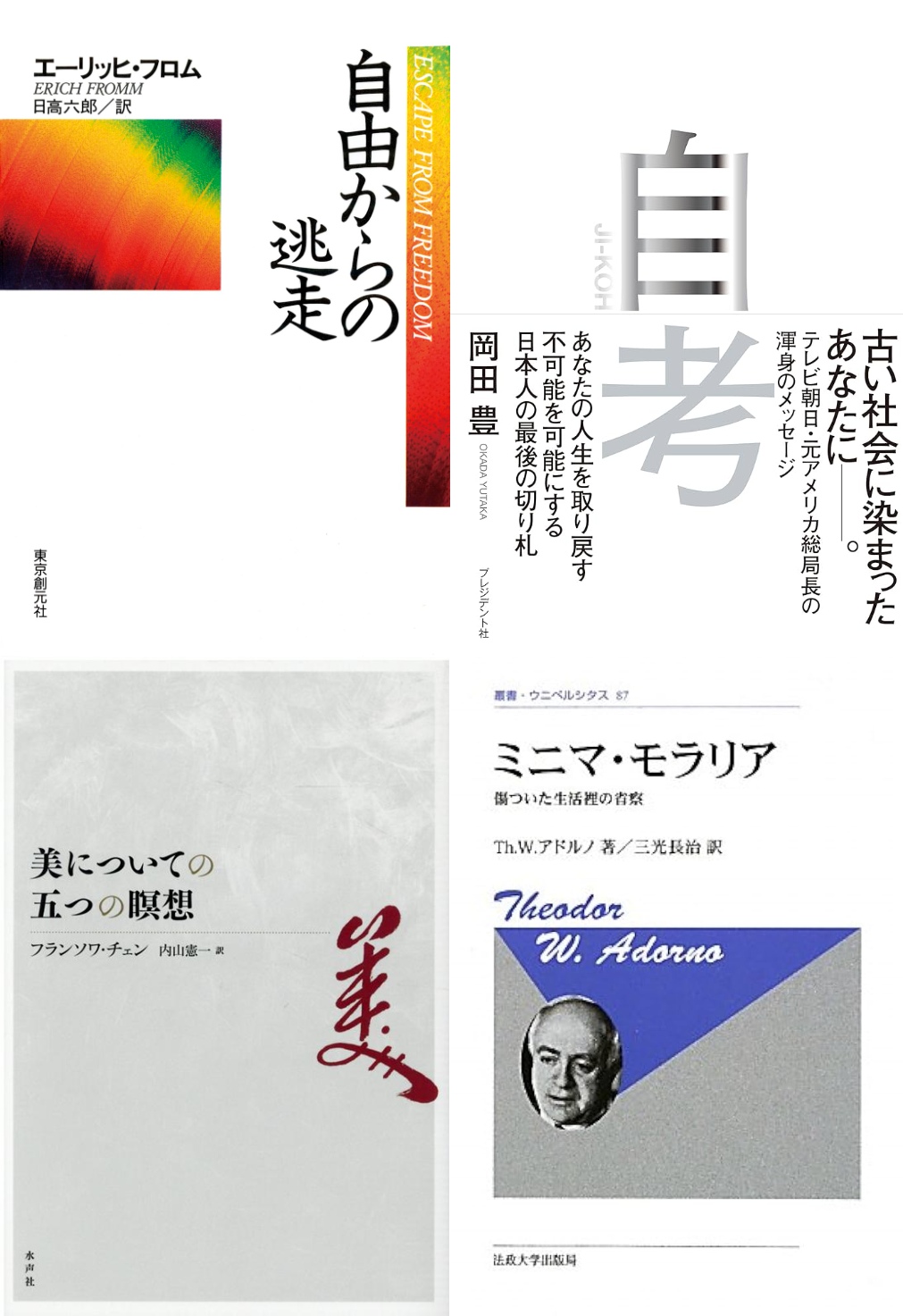

岡田豊『自考』に補足するならば、やはり本の力を借りて、自分の考えと対峙させ、そこから弁証法によって新しいテーゼを立てなければならない。それを強く思った一日であった。

新しい本によくあるのは、既にそのことは昔の人が違う言葉で語っていたということである。この『自考』には信号無視の話が出てくるが、それは池田晶子が数十年前に公園の放し飼いのくだりで書いてあったこととほぼ同じである。ルールというのはある意味思考が形骸化したものであって、先にあるのは思考でなければならない。そういうことを二人は言っている。

で、自分は、無駄に、とまでは言わないが、単純に昔の言説が再生産されていることになんとなく違和感を覚える。「え、それは30年前から言われていることであって、、、」みたいな話。つまり、、、偏見や無知も混じるが、結局過去の人が力強い文体で書いた力のこもった力説は、数十年単位で人類の記憶から葬られてしまうのではないかという懸念。そのなかの一握りが残した強烈な言葉、そういうものだけが古典となって残るのかもしれないが、、、古典というものは往々にしてとっつきにくいしハードルも高い。なんとかならないか。せめて、、、ちょっとだけ昔の人の残した価値ある言葉というものを、どこかにまとめておくことはできないか。そういったじれったさを感じる一日であった。

専門書は専門書でべらぼうに高い。フリマアプリがなかったらここまで買えなかった。 一般人にだって専門書くらいは読める。理論の緻密性とかどうでもいい。それを読んで何を思ったか、何を問うたのか、そこが大事であって、、、

文章にまとまりがないが、言いたいことはつまり、、、価格の高さがそのまま敷居の高さとなっていて、自分はこれをなんとか打開したい。であるから、なにか循環型のシステムを構築させなければならない。そこまでできなくとも、ネットの力を借りてそれに近いほうにもっていくことはできないか、それを模索する一日であった。

・・・

メモ

リルケ「歌うこと、それは存在することだ」

プルースト ”「美はそれ自体のために愛されるべきではない。美は事物への愛と宗教的な思いのあいだの共同の果実であるからだ」” P70(『美のための五つの断章』)

美の破壊性ー意図ー目的的

美の完全性ー整合性ー無目的的

・・・

『自由からの逃走』

“ルッターの「信仰」は、自己を放棄することによって愛されることを確信することであった。それは国家とか「指導者」にたいし、個人の絶対的な服従を要求する原理と、多くの共通点をもつ解決方法である。” P90

(ルッター)”(・・・)われわれは神のものである。それゆえ、われわれは神のために生き、神のために死のう。” P93