■株式会社ミネルヴァ書房

公式HP:https://www.minervashobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/minervashobo

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

感想・日記

「日曜作家」という言葉があるらしい。平日は仕事で忙しいから休日にしか書けず、素人であり、無名であることを意味するらしい。そして、サルトルは30代半ばくらいまでは「日曜作家」だったと書いてあった。

自分はそれを拒絶する。平日も隙間時間を見つけては思考し、常に大量に書き続けたい。

『自由への道(一)』を読み終わった。昨日、ようやく部屋に転がっているのを発見した。読んでいる途中、無意識にその本を置いてPCに向かったりするとその本の場所が分からなくなるみたいだ。きをつけたい。

今日もまた一冊売れた。カントの本だった。カントの本が立て続けに二冊売れてる。最近カントについて、ラボ読書梟で『道徳形而上学の基礎づけ』と『カント 美と倫理のはざまで』を紹介した。その影響だと思いたい。であれば非常にうれしい。

『自由への道』は、正直読みづらい。まず、生活史が断片的に展開されるイメージで、映画のように何か目的に向かってストーリーが動く、というような代物ではない。ただただ日常が繰り返されるだけ。そして登場人物も7,8人を超え、相関図を作るのがだるいくらい、いろいろな人が登場する。誰と誰がどうつながっているか、あまり分からない。マルセルとマチウが中心的であることくらいしか今は把握していない。

政策と価値について考え始めると、選好功利主義にたどりついた。厚生主義との違いも学んでみた。

厚生主義は結果(効用の強弱)によって幸福度(=満足度)が決まる。しかし、それはあくまで予測の範囲にとどまる。どうしたいかどうか(願望)よりも予測される満足度(あれを食べるよりそっちのほうが効用がたかいからそっちを食べよう) に依存する。しかしどうやって測定すればいいのだろうか?結局「望むこと」と何が変わらないのだろうか。読解力がないのでいまだにぱっとしない。

AIは以下のように答えた。

・厚生主義はセットポイントへの回帰を「短期的な波」として捉えつつも、瞬間瞬間の快楽の総和を追求する。

・選好功利主義は「どの選好を尊重するか」「どの時点の選好を重要視するか」を重視し、たとえば「長期にわたる人生の意味」を含め得ます。

・結果的に、どちらも「永遠に満足に到達できない」という批判に直面しますが、その対処の仕方が異なるのです。

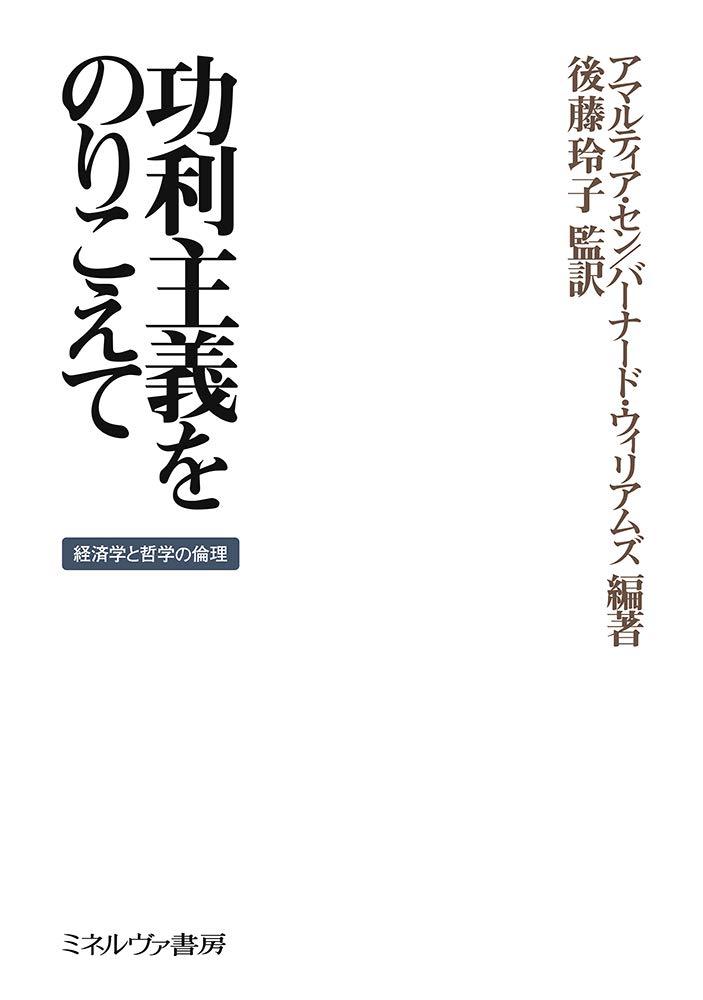

しばらくアウトプットに徹したい。とにかく質問しまくる、それに対するカウンターにたいしてこっちも次々と反撃を繰り返す。このプロセスと平行しながら今は『功利主義をのりこえて』を読んでいきたい。

読みたい本がすぐ本棚にあるときほど幸せなことはない。

今日はすぐに取り出せた。満足。外でこれができるのが究極。

つづく