■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

土日に嫌なことがあり、気がめいっていると免疫力が落ち、本当に風邪を引いてしまった。創元社の『ストレス学ハンドブック』を読むと、出来事の内容自体ではなく、出来事の「捉え方」によってストレスの度合いが決まることが科学的に証明されている。

さすがにマインドフルネスでも太刀打ちできず、認知再構成をやっておけばよかったと後悔。

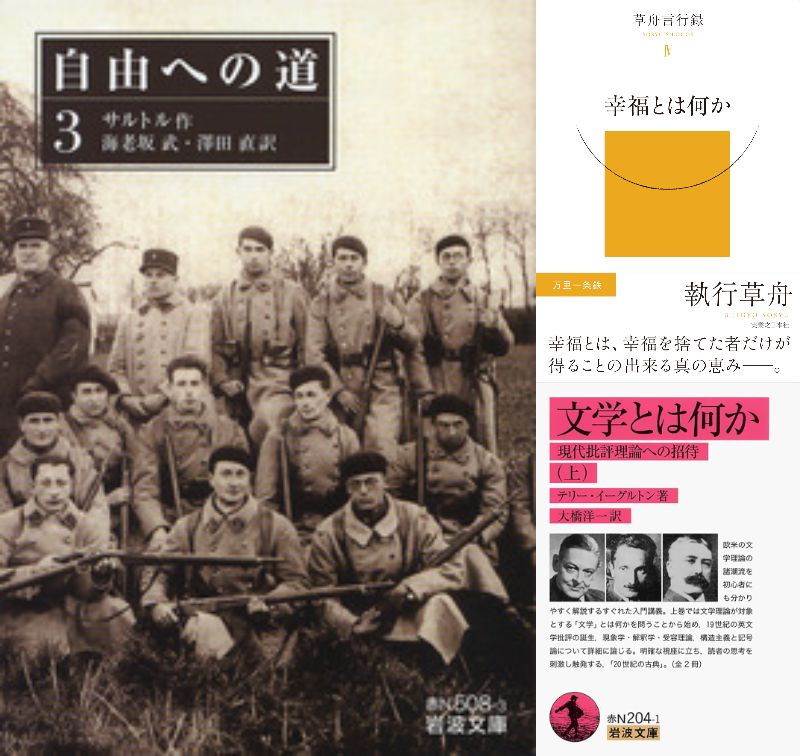

今日はあまり読めていないが、執行草舟チャンネルに最近ハマっている。

自分は哲学者には二つのタイプがいると思っていて、ロゴス的哲人とパトス的哲人である。

つまり、思考の起点が感情的なものか、理性的なものがどうか。

池田晶子はロゴス的でありながらパトス的でもある超人に自分には思える。しかし、最近の日本の哲学者は知性一辺倒に思えてならない。全員とは言わない。

彼れらの本を読んでも、文章に惹かれない。頭が良すぎると機械とか、AIとかに見えてくる。

受け手としては、書き手の自己満足に思えることが多く、問題意識もよくわからない。そういう書き手が増えているといえる。

もう一人超人がいた。宮台真司教授。彼が現代日本の最高峰にいると思っている。執行さんは武士道しか語らないので、ちょっと物足りない。運命への体当たり、言行一致の思想は好きだけれども。執行さんはYouTubeのほうが今は面白い。執行さんの本は読みつくした感がある。

学問が中立的なのは分かる。ただ、人間は機械ではないので根本には価値判断がある。学問は価値に侵入できない。バイアスもかかる。

中立的で、知的な文章は魂の抜け殻のようにみえる。事実だけ書いてある哲学書のどこが面白いのだろうか。それは参考書で興奮する狂人のようなものだ。