■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社ベストセラーズ

公式HP:https://www.bestsellers.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/KKBEST_official

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

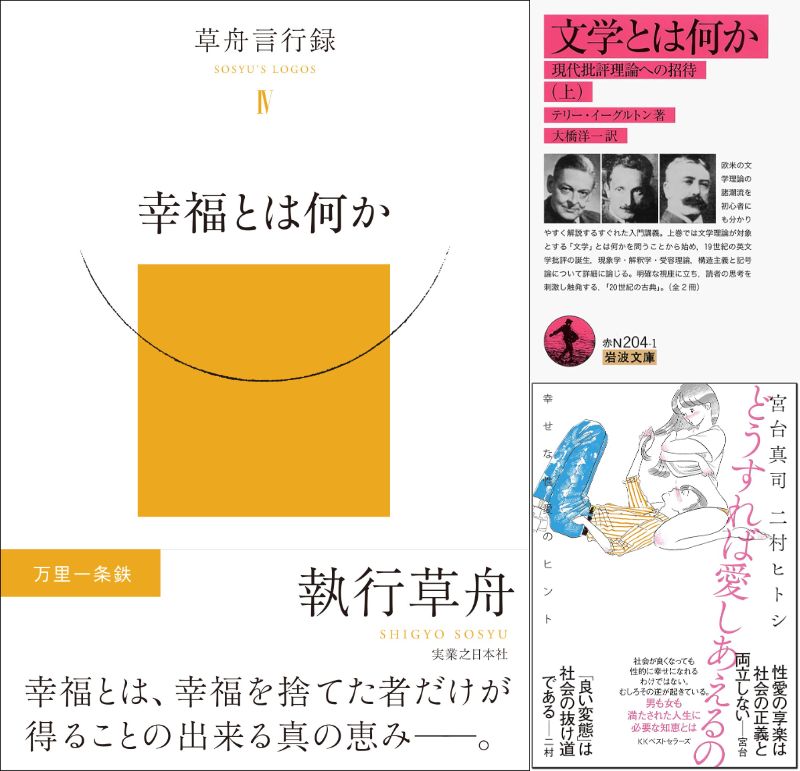

カフェでは『文学とは何か(上)』と宮台教授の本、帰宅の電車で『幸福とは何か』を読み進めた。

道徳の「道」を言語化したら駄目だということを知る。語らないこと、沈黙することが「徳」だと執行さんは語る。沈黙は文句を封殺する。沈黙には美学がある。カント「無目的の合目的性」に近い。そして深い。

宮台教授の本を20代で読んだときはさっぱりわからなかった。今はある程度頭に残る。ラカンだの、三島由紀夫だの、リチャード・ローティなんて言われても当時の自分に分かるはずない。サブカルチャーの棚に置いてあったから「読みやすい本だ」と思ったらとんでもない落とし穴だった。

以下、一部メモを引用

(二村ヒトシ)

“コントロールすることにこだわりある男性ほど、自分がコントロールされることに必要以上に怯えます。” P37

(宮台教授)

“法がなくても、生存戦略だけで構成される秩序があり得ます。そこには高度な共通感覚と共同身体性があります。” P42

“(・・・)「法外」の共通感覚が同化すると、これら全てが白眼視され、脱法問題や人権問題へと頽落します。” P43

→「法化社会」化

”リベラルな制度ができるのは心がリベラルになったからじゃなく座席に余裕があるからだ。グローバル化で座席がなくなれば叩き出しあいが始まり、克服したはずの差別が復活する。” P47

→リチャード・ローティのいう「文化左翼」

・・・

最後に、今日の読書から生まれた問いをChatGPTにぶつける。

質問です。「公正」だけでは埋めることのできない物事があります。それはなんでしょう。

ChatGPT:

思考時間: 数秒

「公正(フェアネス)」がいくら徹底されても、決して埋めることのできないもの──それは、人間同士の「情(じょう)」にまつわる領域です。具体的には、たとえば以下のようなものです。

- 愛情・思いやり

公正なルールや制度は、誰に対しても平等に扱うことを保証します。しかし、そこに「あなたを大切に思う気持ち」「あなたの苦しみを自分ごととして受け止める心」は含まれません。思いやりや愛情は、公正な仕組みではコントロールできない、個々人の主体的な感情や価値観から湧き出すものです。 - 信頼・絆

厳密に平等・公平に振る舞うだけでは、お互いの信頼感を築けません。信頼とは、相手の善意や約束を前提にして初めて成立する「見えない契約」です。公正な契約書やペナルティだけでは、このような「信頼の空白地帯」を埋めることはできません。 - 連帯感・コミュニティの一体感

公正な分配やルールがあっても、そこに「私たちは同じ船に乗っている」という実感や「ともに喜び、支え合う」コミュニティの温かさは生まれません。連帯感は、共通の目標や困難を共有し、互いに共感し合うプロセスの中で醸成されます。 - 創造性・情熱

平等な機会を保証するばかりでは、そこから新しいアイデアや情熱が生まれるわけではありません。創造的な飛躍は、むしろ「公正」を超えてリスクを取り、失敗を許容し合う心理的安全性や情熱に支えられています。

まとめると、公正は「外部からの平等な枠組み」を提供してくれますが、それだけで埋められないのは、人が互いに心を通わせ、支え合い、創造的に燃え上がるための 「内発的な情(じょう)の世界」 です。公正な社会を土台にしつつ、その上に「思いやり」「信頼」「連帯」「情熱」といった “情の橋” を架けることこそが、人間らしい豊かな関係を築く鍵でしょう。

あなた:

さすがAIです。宮台真司教授の話と通じます。

ChatGPT:

思考時間: 2 ~ 3 秒

おっしゃるとおりですね。宮台真司教授も、『公正』だけでは人間関係の深層を説明しきれないと繰り返し論じています。たとえば教授は、

- **制度的共同体(システム)**としての「公正」 … ルールや法、契約によって“平等”を担保する

- **関係的共同体(ケア)**としての「情」 … 共感・思いやり・信頼といった“絆”を育む

という二層構造を提唱し、前者は社会秩序の土台を、後者は人間関係の温度をつくると整理しています。

- 制度的共同体

→ 公正な税制や選挙制度、採用基準など、誰にでも同じルールを適用し、不当な差別や縁故排除を防ぐ。 - 関係的共同体

→ 「困ったときに手を差し伸べる」「喜びを分かち合う」といった、法では定めきれない相互扶助や共感のネットワーク。

宮台教授は、この“制度(公正)”と“関係(情)”が相互に補完し合うことで、初めて持続可能で豊かな社会が築かれると説きます。まさに先ほどの「情の領域」であり、公正だけでは埋められない部分ですね。

──この観点を踏まえて、ご自身のブログやエッセイの中で「制度的共同体」と「関係的共同体」を対比させつつ、具体的事例や批判的視点を織り交ぜてみるのはいかがでしょうか。例えば、

- 制度的正義が行き届いたはずの企業で起きた“心の断絶”

- 手続きは公正でも、現場で助け合いが失われた教育現場のリアル

などを取り上げると、読者により深い実感を与えられると思います。さらに、反対意見として「公正主義こそが偏りを防ぐ唯一の道だ」という立場にも言及し、論争を交えながら展開すると、一層読み応えのある論考になりそうです。

あなた:

共同体主義に対する宮台教授の見解は。また、マイケル・サンデルに対する宮台教授の見解は。私の認識では、公式にはマイケル・サンデルはコミュニタリアンではない認識です。

ChatGPT:

思考時間: 16 秒

宮台真司教授は、コミュニタリアニズム(共同体主義)について次のような立場を示しています。

- 国家帰結主義へのアンチテーゼとしての共同体主義

宮台氏は、リベラルでもコミュニタリアンでも、「国家の帰結主義的な政策思考に抗する『規定不可能な意志』」を重視する点を支持しています。つまり、単に効率や合理性だけでは説明しきれない、人々の情動や連帯感を持ち込む思想としてのコミュニタリアニズムには意義があるとみなしています。しかし一方で、そこに含まれる「理性では越えられない情動(意志)」が、右翼排外主義や排除主義と通底しうる可能性にも留意し、むしろその政治的帰結を慎重に見極める必要があると論じています。 SYNODOS - 「国家に依存しない共同体」の構築

グローバル資本主義下で個人が生き延びるためには、国家や市場に全面的に依存しない、しなやかな共同体ネットワークの再興が不可欠だと説きます。たとえば災害支援や地域自治の現場など、近代国家の制度的枠組みを超えて実践される「コミュニティの再生」こそが、現代の喫緊の課題だと位置づけています。 SYNODOS

――――――

マイケル・サンデルに対する宮台氏の見解

- 「市民的徳」論=再帰的リバタリアンとしてのパターナリズム

宮台氏はサンデルの『汝、善をなせ』などにおける「市民的徳(civic virtue)」の論述を、「再帰的リバタリアンとしてのパターナリズム」という視点で読み解いています。つまり、個人の自由を尊重しつつも、市民の「良き生き方」を国家や制度がある程度押し付けるような、ソフトな「おせっかい」としての介入構造を指摘しています。 X (formerly Twitter) - 経済成長が前提でない共同体の理想像

また、サンデルの議論は「経済成長がなければ社会が回らない」という前提を否定し、相互補完により経済成長に依存しなくても成り立ってきた人類史上の共同体像を理想として提示する点を、「理想論」として評しています。 X (formerly Twitter)

――――――

なお、ご指摘のとおりマイケル・サンデルは、学界では必ずしも「コミュニタリアン」のレッテルだけで括られるわけではありません。むしろ彼自身は「リベラル・コミュニタリアニズム」の微妙な位置づけにあるとされ、ロールズ以降のリベラリズム批判の中で「共同体的価値」を重視する立場として広く議論されています。宮台教授の視点も、サンデルをあくまで「リベラリズムへの批判者のひとり」と位置づけながら、その思想的特徴(パターナリズム性、共同体の理想像)を丁寧に掘り下げるものと言えるでしょう。

情報源

あなた:

再帰的リバタリアンという概念がピンとこないので具体例を教えていただけますか。

ChatGPT:

思考時間: 13 秒

「再帰的リバタリアン(recursive libertarian)」とは、一見パターナリスティック(おせっかい)に見える政策介入を、最終的には個人の自由(リバタリアン原理)を守るために行う──という考え方です。ポイントは、

- パターナリズム的手法

個人の選択を誘導・制限する(たとえば「デフォルトをこうする」「義務づける」) - 自由の保全を目的とする

その介入自体が、結果として「より多くの人の自由を守る」ために行われる - 自己言及性(再帰性)

「自由を守るために介入する」というパターナリズムが、リバタリアン原理を再確認・自己適用している

──という点で、単なるパターナリズムとも、純粋リバタリアニズムとも一線を画します。以下、具体例をいくつか挙げます。

具体例1:退職金・年金制度の「自動加入オプトアウト方式」

- 仕組み:企業が従業員を退職金や確定拠出年金(401kなど)に自動的に加入させる。ただし、本人が希望すればいつでも脱退できる。

- 再帰的リバタリアン性:

- パターナリズム的要素:何もしないときに加入という「おせっかい」デフォルトを設定

- 自由の保全:将来の経済的自由(老後の選択肢)を強化することが目的

- 再帰性:自由を確保するために、自由を一時的に固定する設定を採用

具体例2:臓器提供ドナー意思表示の「オプトアウト制」

- 仕組み:運転免許更新などの際に、臓器提供の意思表示を「提供する」がデフォルト。希望しない人だけチェックを入れて外せる。

- 再帰的リバタリアン性:

- パターナリズム的要素:個人の「行動しない=現状維持」を利用して臓器ドナー数を増やす

- 自由の保全:医療を受けたい人の「生存と自由」や、家族の選択の自由を守る社会的効果

- 再帰性:自由を維持する(生命を守る)ために、自由を活かす側面を強調

具体例3:交通安全の「ヘルメット・シートベルト義務化」

- 仕組み:二輪車のヘルメット着用や自動車のシートベルト装着を法律で義務づける。違反には罰則あり。

- 再帰的リバタリアン性:

- パターナリズム的要素:安全装備の強制

- 自由の保全:事故で生じる他者への危害や医療費負担から社会全体の自由と安全を守る

- 再帰性:個人の行動制限を通じ、より大きな「安心して動き回れる自由」を実現

これらの政策はいずれも「本人の選択肢を残しつつ(オプトアウト可能)、かつ最低限の強制や誘導を敷いて→最終的により広い自由や安全を実現する」という点で、“再帰的”にリバタリアン的価値(自由)を担保するものです。マイケル・サンデルの「市民的徳=civic virtue」論を宮台氏が「再帰的リバタリアンとしてのパターナリズム」と評した背景にも、このような「自由を守るためのパターナリズム」が念頭にあるわけですね。

情報源

あなた:

・・・これはリベラリズムと何が違うのでしょうか。

ChatGPT:

リバタリアニズム的パターナリズム(いわゆる「再帰的リバタリアン」)と、伝統的なリベラリズムとの最大の違いは、**「国家や制度による介入の是非とその目的意識」**にあります。

- 介入へのスタンス

- 古典的リベラリズム(たとえばミルやノージック流)では、国家や制度は原則として個人の自由への介入を最小限に抑えるべきであり、どんな「おせっかい」も自己決定の侵害とみなします。

- 再帰的リバタリアンは、個人の 最終的な自由や福祉を最大化する という目的を前提に、あえて「介入(日常的にはパターナリズムと呼ばれる手法)」を用います。ただし、オプトアウトや自己決定の余地を残す形で──つまり「自由を奪わない」かたちで介入します。

- 国家/制度の役割観

- リベラリズムでは、国家はあくまで「自由の守衛人」であり、基本的に中立・非介入的な立ち位置を取ります。市民の「善き生き方」には踏み込まず、価値中立を旨とします。

- 再帰的リバタリアンは、中立性を超えて「市民が自ら望む(あるいは後になって後悔しない)選択を助ける」という役割を国家・制度に認めます。結果として、市民の自由を拡張し、長期的な自己決定の機会を確保しようというアプローチです。

- 自由観の深度

- リベラリズムは「現時点での選択的自由=他者からの強制を受けない権利」を重視します。

- 再帰的リバタリアンは「将来にわたって自由を行使できる状態」まで含めて自由とみなし、そのために短期的・形式的な介入を厭いません。

まとめると、

- リベラリズム:介入を「価値中立的に最小限」に止め、個人の自己決定(現状の自由)を第一に守る。

- 再帰的リバタリアン:介入をあえて用いるものの、「自由の拡張・保全」というリバタリアン的価値観を再帰的に満たす目的がある。

この違いは「国家や制度にどこまで介入を許すか」「その介入をどう正当化するか」というポイントに集約されます。