■株式会社朝日出版社

公式HP:https://www.asahipress.com/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/asahipress_com?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社ベストセラーズ

公式HP:https://www.bestsellers.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/KKBEST_official

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

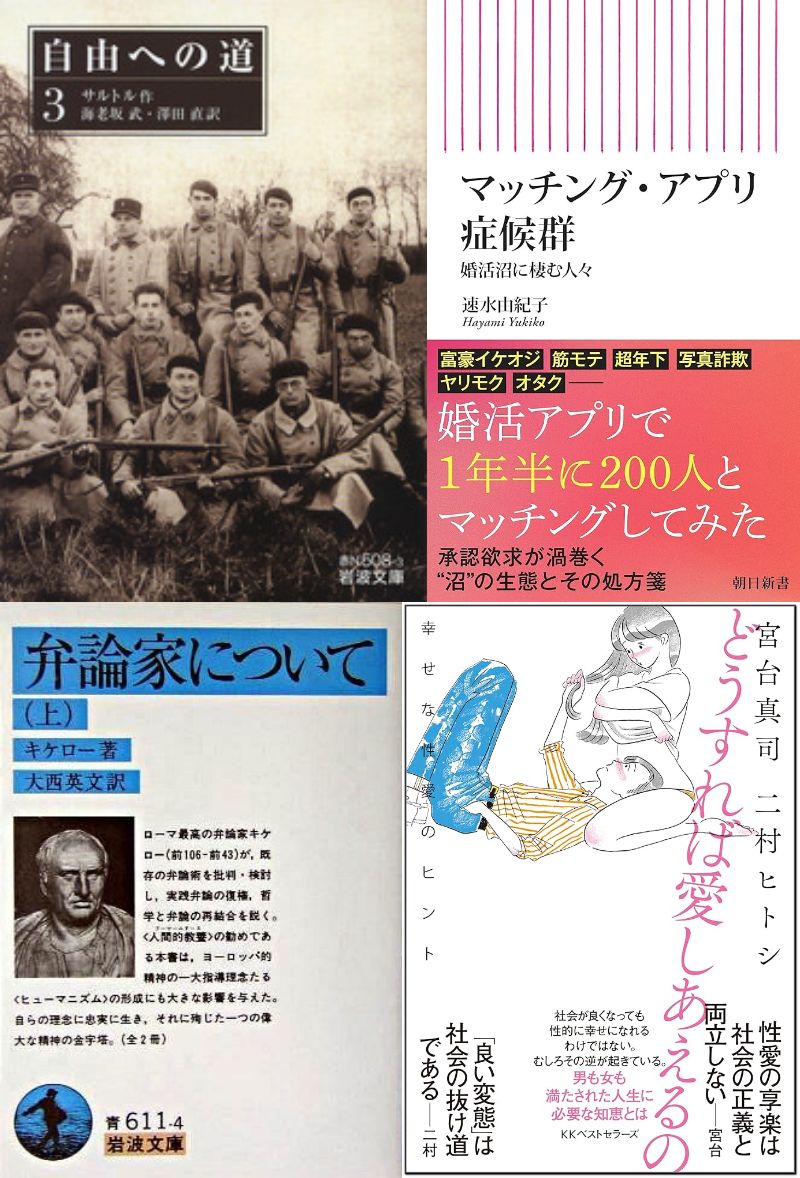

日記

マッチングアプリ症候群の本が意外と面白かった。200人という数字は統計学的にはあまり根拠のないサンプルだろうけれども、まあちょっと変わった人のサンプルというところでは、エンタメ性が要求される今日の出版業界ではしょうがないので目をつむりたい。

二村ヒトシ氏の口からでた「メサイア・コンプレックス」という言葉を初めて知る。

自己肯定感の低さや劣等感を、他者を救うことで満たそうとする心理状態、と書いてある。

では「自己肯定感の低さや劣等感を、承認欲求を救うことで満たそうとする心理状態」はなんだろうか。ChatGPTに聞いてみた。

根底には自己肯定感の低さがある。(心理学では自己効力感と呼ばれる)

サイア・コンプレックスという言葉がありますが、自己肯定感の低さを承認欲求で満たそうとする心理状態は何といいますか。

ChatGPT:

思考時間: 14 秒

自己肯定感が低いために他者からの評価・承認でその欠乏を埋めようとする状態は、一般には以下のように呼ばれます。

- 承認依存(他者承認依存)

マズローの「承認欲求(esteem needs)」のうち、特に他者からの評価でしか自己価値を確認できず、その反応に過度に依存してしまう状態です。承認を得られないと強い不安や落ち込みを覚え、逆に承認を得るために自分を大きく見せたり過剰にアピールしたりしますカオナビh-polish.com。 - 補償機制としての承認欲求(compensation)

臨床心理学やアドラー心理学でいう「補償」は、自覚している〈劣等感〉を何らかの方法で克服・埋め合わせようとする無意識の心理プロセスです。自己肯定感の低さ=劣等感を、他者承認を通じて“補おう”とするこのメカニズムが行き過ぎたものが、いわゆる「過補償」の一種と考えられますrinnsyou.com。

──要するに、「自己肯定感の低さを満たすための過度な承認欲求依存」は、心理学的には承認依存(あるいはアドラー流に言えば「劣等感の過補償」)と呼ばれるわけです。

情報源

あなた:

アドラー以外で定義づけを行っている人はいないのですか。

ChatGPT:

思考時間: 9 秒

アドラー以外にも、自己肯定感の低さを他者からの承認で補おうとする心理メカニズムを定義・論じた理論家が複数います。代表的なものを挙げると、以下の3つが有名です。

1. カレン・ホルニーの「愛情・承認への神経症的欲求」

Karen Horney は〈愛情と承認の欲求(the neurotic need for affection and approval)〉を、著書『The Neurotic Personality of Our Time』(1937年)などで「他者からの好意や称賛を得ることでしか自己価値を感じられない」神経症的傾向として定義しました。

- 愛されたい、好かれたいという思いから「過剰なお世辞」「自己抑制」「過度の気配り」に走る

- 承認が得られないと強い不安や自己否定に陥る

citeturn0search0turn0search8

2. ハインツ・コフートの自己心理学における「ミラーリング」

Heinz Kohut の自己心理学では、発達段階で親など他者(“self-objects”)から受ける「mirroring(映し返し)」経験こそが健全な自尊心の基礎とされます。

- ミラーリング不足は「他者に常に自分を認めてもらわないと不安」という状態を生む

- 自己対象(self-objects)への過度な依存・理想化も同列に論じられる

citeturn0search1turn0search7

3. デシ&ライアンの「イントロジェクティッド・レギュレーション」

Edward L. Deci & Richard M. Ryan の自己決定理論(SDT)では、外的動機づけのうち「introjected regulation(内在化された外発的動機づけ)」を、「他者からの評価や自尊心を維持するために」行動するメカニズムとして定義します。

- “Contingent self-esteem” と呼ばれる、自尊心が外的承認に依存する状態

- 承認を失うと罪悪感や恥の感情に駆られる

citeturn1search1turn1search3

その他の関連概念

- 依存性パーソナリティ障害(Dependent Personality Disorder)(DSM-5)にも「見捨てられ不安」「過剰な他者依存」が症状として挙げられる

- 共依存(codependency) 研究では「他者の承認なしには自己価値を保てない対人関係パターン」として捉えられる

――――

まとめると、自己肯定感の不足を他者の承認で“補償”しようとする心理は、アドラーの「劣等感の補償」に加えて、ホルニーの神経症的欲求論、コフートのミラーリング/自己対象論、さらには自己決定理論のイントロジェクションなど、さまざまな流派で「他者承認依存」として扱われています。

情報源

あなた:

マズローの5段階が最新では9段階くらいあるとお聞きします。教えてくれませんか。

ChatGPT:

思考時間: 21 秒

Maslow本人のオリジナル5段階に加え、晩年の著作や後続の研究者たちによって「成長欲求(meta-needs)」および「認知」「美的」「自己超越(自己超越=他者への奉仕・超越的価値の追求)」などが次々と付け加えられ、一般に「8段階」「9段階」と表現されることがあります。代表的な構成例をまとめると、以下のようになります。

【1】 欠乏欲求(Deficiency Needs)

- 生理的欲求(Physiological needs)

食事・睡眠・呼吸など身体の維持に不可欠な基本欲求。 - 安全の欲求(Safety needs)

生命・財産・健康の保障、安定した住居や雇用など。 - 愛・所属の欲求(Love/Belonging needs)

家族や友人、コミュニティへの所属感、親密な対人関係。 - 承認の欲求(Esteem needs)

他者からの尊重・評価(外的承認)および自己尊重(内的承認)。

Simply Psychologyウィキペディア

【2】 成長欲求(Growth or Meta-Needs)

- メタ欲求/メタモチベーション(Meta-needs & Metamotivation)

欠乏欲求を超えて「より高次の価値を追求しようとする動機づけ」。Maslow晩年の著作で提唱された概念ですウィキペディア。

【3】 メタ欲求の具体的展開(Meta-Needs Subtypes)

- 認知的欲求(Cognitive needs)

「知りたい・理解したい」という探究心。学習や知識獲得の動機づけ。 - 美的欲求(Aesthetic needs)

「美を感じたい・創造したい」という芸術的・審美的欲求。

Verywell Mind - 自己実現の欲求(Self-actualization)

自己の可能性を最大限に発揮し、「なりうる自分」になること。 - 自己超越の欲求(Self-transcendence)

自己を超え、他者や社会全体、さらには宇宙的規模の価値に貢献・奉仕する志向。

Simply Psychology

ポイントと脚注

- Maslow自身は「6番目のレベル」として成長欲求(meta-needs/metamotivation)を追加したと記していますが、それをさらに「認知的」「美的」「超越的」に細分化することで、構造上は9段階に見えるわけですウィキペディアVerywell Mind。

- 実務や教育現場では「8段階モデル」として、⑤承認の上に認知・美的・自己実現・自己超越を重ねる形で語られることが多いです。

- ただし、これらの拡張はMaslow自身の生前の講演・未刊行原稿や、後続研究者の解釈に基づくもので、オリジナルの5段階モデルを厳密に「9段階化」した公式版があるわけではありません。あくまで「成長欲求以降の分類のし方」の違いによって8~9段階として紹介されている点に留意してください。

情報源

あなた:

承認欲求の充足なしに自己超越はありえないですか、美的追求も同様でしょうか。

ChatGPT:

思考時間: 2 ~ 3 秒

Maslow自身も、欲求階層説を「鉄の掟(絶対的・線形的)ではなく、傾向として捉えるべき」と明言しています。つまり、必ずしも「下位の欲求が完全に満たされてからでないと上位に進めない」というわけではありません。以下、ポイントを整理します。

1. 欠乏欲求の未充足下でも起こりうるピーク体験

- Maslow は晩年の講演で、飢えや寒さといった基本的欠乏状態にあっても、「圧倒的な美の体験」や「自己を超えた愛情の体験(自己超越的体験)」が起こりうることを述べています。

- いわゆる「ピーク体験(peak experiences)」は、必ずしも安全欲求や承認欲求が安定的に充足されている必要はなく、一瞬的に上位の成長欲求が活性化される現象です。

2. 社会的・文化的背景によるバリエーション

- 一部の宗教的修行者や芸術家たちは、著しい貧困や排斥を経験しながらも「美的陶酔」や「自己超越的献身」を実現してきました。

- これは、欠乏欲求の不安定さを超えて、“一時的に”上位欲求に駆動される例と言えます。

3. 持続的な「自己超越」のためには土台が重要

- 一方で、持続的・日常的に「自己超越(他者への無償の奉仕や超越的価値の追求)」を行うには、ある程度の「承認の欲求(esteem needs)」や「安全の欲求(safety needs)」が背景として安定しているほうが、心身のリソースを割きやすいのも事実です。

- 同様に、「美的追求(aesthetic needs)」も、心身ともに余裕があるほど深く・継続的に探究しやすい。

結論

- 瞬間的・局所的には、承認欲求や美的欲求が満たされ切っていない状態でも自己超越や美的陶酔は起こりうる。

- 長期的・安定的には、承認の充足や基盤的な欠乏欲求の安定があるほど、より深く・持続的に上位の欲求(美的・自己超越)を追求しやすい。

- したがって「まったくゼロの承認欲求で自己超越は不可能」というわけではないものの、一般的には「ある程度の自己肯定(=承認欲求の充足)が土台となっているほうが、自他への真摯な超越行動を継続しやすい」と言えます。

・・・

二村ヒトシ氏と宮台教授の対談は奥深く、人間について非常に深いところまで語ってくれる。非常に勉強になる。宮台教授の感情と法に関する著述を頭に入れながらローティの『偶然性・アイロニー・連帯』を読んでみようと思う。

つづく