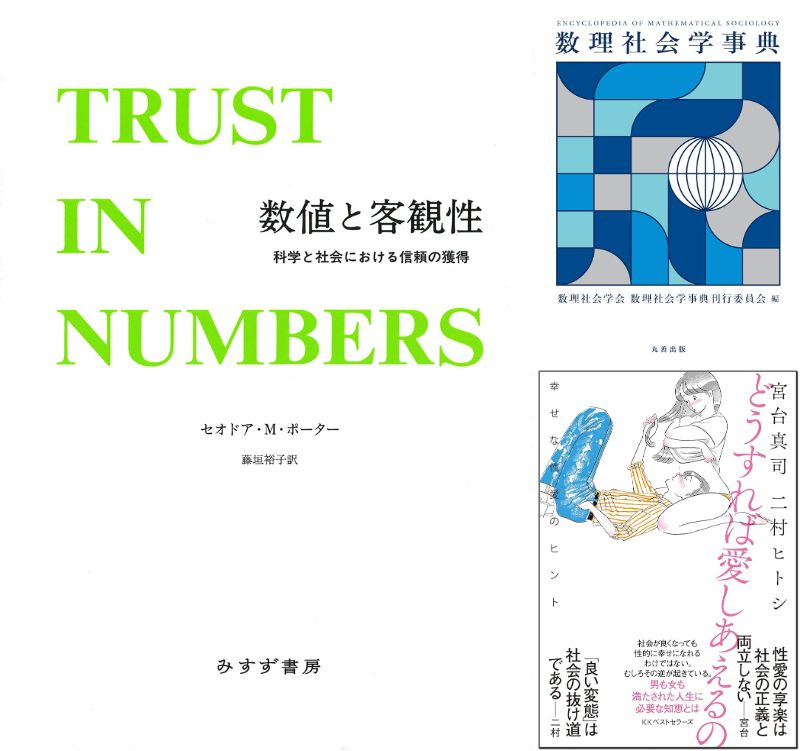

■丸善出版株式会社

公式HP:https://www.maruzen-publishing.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/maruzenpub?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ベストセラーズ

公式HP:https://www.bestsellers.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/KKBEST_official

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

今日はさすがに暑すぎた。タオルなしではとても歩けない。汗が水のように流れていく。まいった。

まあでも代謝がいいと思っていよう。体に水分が沢山ある、それでいい。

今日初めての試みを行った。読書後にその本の小テストをChatGPTにつくってもらい、その場で答え合わせを行う。(もちろんPCを使って)

さくっとフィードバックが返ってくる。そして小テストが意外とむずい。

『数値と客観性』は、自然科学と社会科学における「客観性」を問いなおす内容になっている。

人文寄りになればなるほど客観性の判断、基準を設けるのが難しくなる。

例:「彼は打たれ強い」→何をもって「強い」とみなすか。いかにして数値化するか

で、自分は「公正」という言葉があらかじめ何らかの客観的な基準を要請する概念だと気づいた。

何をもって「公正」とみなすか。客観性が要請される。

それをAIに問うたところ、容赦ない小テストに翻弄された。結果的には、わかったつもりにならないためには良い練習というか、良い時間になった。

・・・

“高度に規律化された言説は、その言説を生み出す個人に依らない知識生産を助長する。P12(『数値と客観性』)

“自然科学で定量化を用いることを批判するひとたちは、社会科学や人文科学分野での使用と同様、数字のみを信頼すれば意味深く重要な事柄を巧みに避けることになると教えてきた。たとえそれが事実であっても、一つの客観的手法は、奥深く探る方法よりも評価される場合があるだろう。定量的な知識のどのような領域も、実験知の領域同様、ある意味では技巧的である。しかし、現実は、技巧によってつくられている。” P22(『数値と客観性』)

・・・

宮台教授の本を長らく読んでいると少しずつその独特な言い回しに慣れてくる。

慣れてくるとすっと入ることがある。今日はあった。

宮台教授は「法内ー法外」の二分法をよくつかう。前者は定住社会、後者は定住以前の社会。

社会はコミュニケーション可能な領域で、その外側が「世界」と宮台教授は定義している。

宮台教授の「クソ社会」は「法内」のことを指す。それでも「終わりなき日常を生きろ」と言う。どうすればいいか。「法内」をなりすまし、「法外」の営みと反復せよ、と。(個人の解釈なので先生の主張とはたぶんずれているけれども)

定住社会を可能にしているのは「法外」と「法内」がシンクロしているからだ、と。

だから「法外」が崩壊しようとしている現代日本は「クソ」なのだと教授は言うが、自分もそう昔から思ってきたし、マーク・フィッシャーがうつ病の原因を社会に還元させているのはあながち突飛な考えではないように思う。

言葉の自動機械、損得マシーン、法の奴隷。この3つの特徴は「法外」に弾かれた存在、「法外」に入れない存在なのだと今日は思った。

つづく