「本を読むこと、そして書き残すこと――それを読書ブログとして続けているのが『読書梟』です。」

■一般社団法人京都大学学術出版会

公式HP:https://www.kyoto-up.or.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/KyotoUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社明石書店

公式HP:https://www.akashi.co.jp/

公式HP:https://twitter.com/akashishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

昨日、今日と地味に役所関係でやることが多く、今日も野暮用で出かけた。

済ませた後はひとまず紀伊国屋書店へ足を運んだ。長すぎる風邪にもようやく決着がつきそうで、少しずつ息を吹き返しつつある。

たぶん20回くらいは書いているけれども、やっぱり本屋へ行くと自分が今何に対して問題意識を持っているのかが明確にわかる。

宮台真司×二村ヒトシの対談書を読み、少子高齢化の文脈で性的退却というワードはこれからも頭を悩ませることだろう。このワードは間接的に私自らが展開している「読書日記アプローチ(=形式にとって誤配であれ)」と接続している。

形式というワードが何故私の問題意識につながるのか再度整理。なぜならば、再三書いているが、『14歳からの社会学』で展開された「行為功利主義」から「規則功利主義」へのシフトは、人々が明らかに形式への依存を示し始めている。だからこそ形式について考えなければならないのである。

(『14歳からの社会学』冒頭の写真を見れば一目瞭然。時代が進むにつれ道路が整備され、人々の交流が希薄化していることが見て取れる)

・・・

本来人とのコミュニケーションを訓練するはずの就労継続のA型に限っては(ここは自分の視野がまだ経験上狭い)、経営が利用者の出席率への過度な依存(経営上やむを得ない)によって、利用者同士の人間関係が空洞化している。

とまあ、こんな背景を抱えながら日々いろいろと考え、自分には何ができるのか、何をしていくのか、道くらいは決めていきたい。(結局はもくもくと働くしかないのだけれども)

・・・

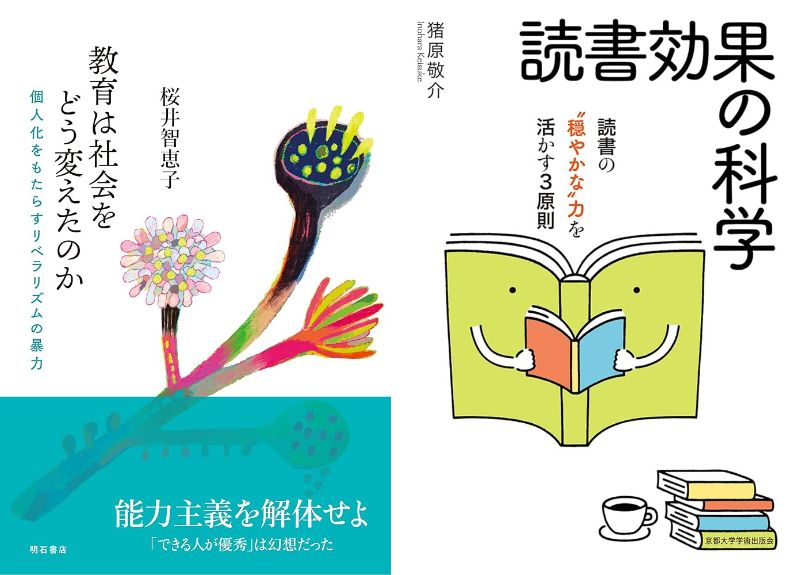

『読書効果の科学』

これはなかなか面白い本だったと思う。

読書をすることは明らかに国語力を上げる。しかし学生は1時間以上読書をすると効果が落ちる。それは読書時間を割くために勉強時間が相対的に減っていくという程度の意味にせよ。(逆U字現象)

読書と収入の話もなかなか興味深い。この本では20代~30代では読書の効果が出ないと書いてある。しかし40代~50代にかけては、資質と年収が一致するようになっていくため読書量があとあと響くと書いてある。これは自分もそう思う。若いころに収入を上げる際には別に読書を必要としない。ただ仕事に全力で取り組んで、成果をあげてより高い評価を与えてくれる企業に転職すればいいだけのことである。しかし超長期的にはその手法は限界がある。

・・・

『教育は社会をどう変えたのか』

この本を読んで浮かんだことはすぐに対話をして理解を深めた。

人間の価値観など、そのほとんどは文化が形づくっていて、自分の価値観と信じながらも、過去をたどれば誰かの言葉だったりする。それを破壊して次に進むのが分別盛りの30代なのかもしれない。

・・・

メモ

“社会経済的なしがらみに取り組むことを頑として避けている。それがほんとうに求めているのは、平等ではなく能力主義者なのだ。” P24

“解放をうたう運動の主流となるリベラルな潮流は、その原理をごく少数が上昇するための能力主義へと矮小化してきた。” P24

まさにこれが先日読んだ「ネオリベラル・フェミニズム」のことではないか。

“みんなが「正常なよい仲間」になろうとしたって、いじめは解決されない。仲間のなかで「異常」であることが許される状態だけが、いじめの問題を解決する。” P31