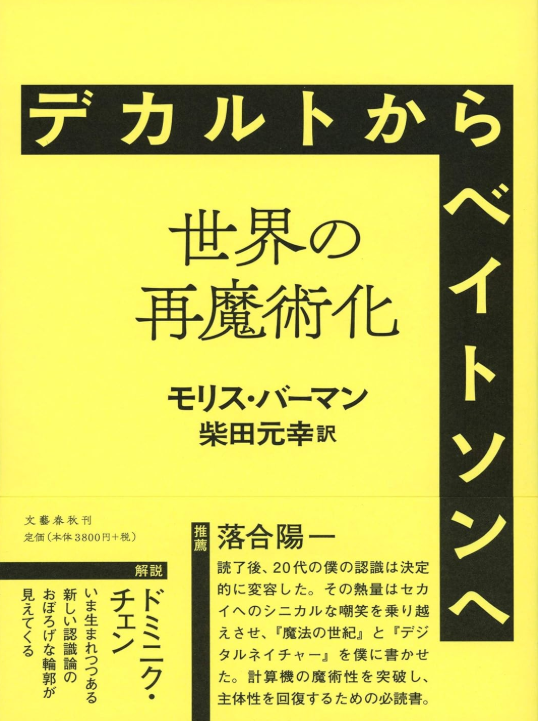

著者:モリス・バーマン

要旨:デカルト流の分離主義が近代の知と文化を規定してきた過程を批判し、ベイトソン的な関係性・生態的思考への転換を提唱する。

短評

モリス・バーマンは、本書で近代西洋がいかにして「分離」の視座を標準化してきたかを力強く追跡する。デカルト的二元論は合理性と技術の発展をもたらしたが、それは同時に世界との断絶、意味の貧困、社会の脆弱性を生んだ――という主張が軸だ。対照として引かれるのがグレゴリー・ベイトソンの「相互関係」や「パターンとしての知」であり、ここにバーマンは思考の再編を訴える。学際的で引用は豊富、批評的エネルギーは高く、読者に強い覚醒をもたらす。ただし、理論の射程を広げすぎる場面や具体的政策への落とし込みが薄い点は弱点で、実践者は補助的な手引を要するだろう。とはいえ、現代の環境問題や情報過剰、公共性の危機を前に「関係性の倫理」を考えるための刺激的な出発点となる一冊だ。学問的背景がある読者には示唆に富み、実務家には視座転換のヒントを与える。

- 要点1(学び・問い):近代の「分離」思考が生んだ制度的・文化的帰結を再評価すること。

- 要点2(現代的意義/読者対象):環境倫理・教育・政策設計において「関係性」へ軸を移す必要性。

推奨度:★★★★☆

おすすめ対象(1行):文化批評・思想史・環境倫理に関心がある読者、教育・政策分野で概念的転換を模索する実務家。

引用・参考:主要登場概念=デカルト(分離/主体)、グレゴリー・ベイトソン(関係性/パターン)、現代批評理論。

著作権表記:©読書日記/CC BY-NC

序章 ― 近代のランドスケープ

近代はデカルト/ニュートン的パラダイムの成立によって「世界の脱魔術化」を引き起こした、と本書は導入する。以後の章はその歴史的流れ(分離・対象化の過程)と、再び「関係性」へ回帰する可能性を探るための知的道案内になる。文藝春秋

第1章 ― 近代の科学意識の誕生

デカルトとベーコンに代表される方法論(対象化・実験・測定)が近代科学意識を構成し、「世界を操作する対象」としての扱いを正当化した過程を描く。科学的有効性と同時に生じた心理的・文化的距離(観察者と対象の隔たり)を問題化する。ブックリードフリー版元ドットコム

第2章 ― 近代初期ヨーロッパの意識と社会

初期近代の社会変容(貨幣経済・官僚制・都市化など)と、新しい主体観・時間観・因果観がどのように結びついたかを分析する。結果として生まれた「自己と世界の解離」が生態的・宗教的実践の喪失をもたらしたと論じる。版元ドットコム

第3章・第4章 ― 世界の魔法が解けていく(1)(2)

これらの章は、錬金術・占星術・民衆的世界観がどのように「科学化」の波で衰えたかを史料と事例で示す。脱魔術化の具体的帰結(意味の喪失、環境的損耗、精神の空洞化)を実務的・文化的事象として描写する。版元ドットコム読書三昧(仮免) 禹歩の痛痒アーカイブ

第5章 ― 未来の形而上学へ向けて

脱魔術化の批判から、代替的な思考の地平(つまり再魔術化)へ向かうための哲学的基礎を提示する。ここで「参加的意識(participating consciousness)」の復権が鍵概念として提示される。ウィキペディア文藝春秋

第6章 ― エロスふたたび

再魔術化の倫理的・情動的側面を扱う章。理性中心の近代が切り捨てた身体性や連帯感、欲望の再考を通じて、関係性の回復が個人と社会の再活性化につながると論じる。版元ドットコム

第7章・第8章 ― 明日の形而上学(1)(2)

ベイトソンらの思想を参照しつつ、系・パターン・相互関係を基礎に据える新しい知の枠組みを具体化しようとする。知識を単なる記述ではなく、関係性のパターンとして把握する試みが示される。版元ドットコムノート

第9章 ― 意識の政治学

思考様式の変化が政治・制度・経済にどのように影響するかを扱う。近代の分離志向が生んだ支配構造や環境破壊に対し、参加的・関係志向の意識転換がどのような政治的実践を可能にするかを論じて終える。版元ドットコム

出典

- 「…the world lies before us to be acted upon, not merely contemplated.」ブックリードフリー

—(近代の根本的転換を一言で示す)ブックリードフリー - 「…psychic distance, the existence of a rigid barrier between observer and observed.」Fear of Nature

—(観察者と対象の隔たりを表す定式)Fear of Nature - 「the secrets of nature reveal themselves more readily under the vexations of art.」Fear of Nature

—(ベーコン引用/実験と技術の理念を端的に示す)Fear of Nature - 「参加的意識(participating consciousness)の復権をめざす。」