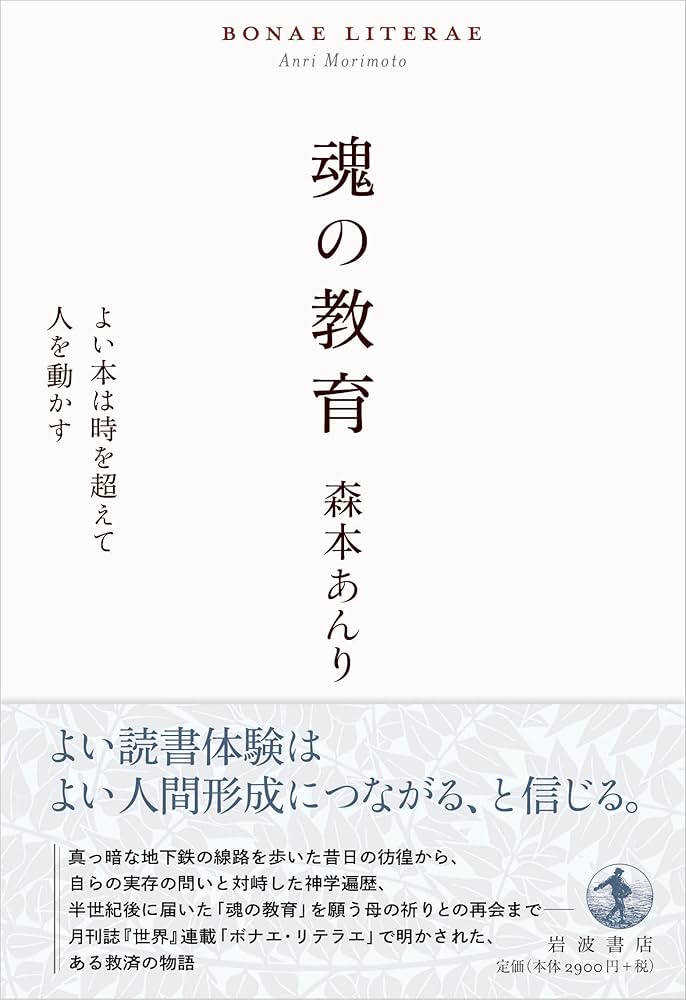

著者:森本あんり

要旨:読書が個人の〈魂〉に働きかける経路を自身の遍歴を通して描き、教養と信仰が交差する「魂の教育」の意味を問い直す。

短評:

森本あんりは、本書で「読書体験」が人の生き方や信仰、教育観をどのように形成するかを、個人的証言と学問的省察とを折り合わせて語る。幼少期の喪失、留学経験、神学への向き合い──これらのエピソードが、単なる自伝に終わらず「よい本」との出会いがもたらす倫理的・精神的転回を示す証しとなっている。文章は親しみやすく、教養主義(ボナエ・リテラエ)の理想を現代の教育現場や民主主義の危機と結びつけて検討する点が新鮮だ。弱点を挙げるなら、思想的な射程が広いために各テーマの掘り下げが軽く感じられる箇所があることだが、それは逆に多様な読み口を許す柔軟さでもある。教育者・学生・読書を通じた自己変容を探る読者にとって、実例としての説得力が強く、授業素材や読書会の出発点としても有用である。

章ごとの要旨

I 実存の闇(1–6章)

1. 名付け ― 『ファーブル昆虫記』

幼少期の読書体験と「名付け」の力を手がかりに、外界との接点が自己形成にどう働くかを描く。個人的逸話を通じて、良書が人生の道標になる瞬間を示す。紀伊國屋書店

2. 口火 ― 「良い書物」

「良い本」が個人の思考や行為に火をつける契機として議論される章。読書の能動性と受動性が交差する場面を捉え、読書の倫理的意味を問い直す。紀伊國屋書店

3. 破局 ― 『CQ ham radio』

個人的な挫折と家族史の軸を通じて、喪失と断絶が信仰や学びに与える影響を検討する。具体的エピソードが「魂の教育」というテーマに実感的厚みを加える。Megurecaのブログ紀伊國屋書店

4. スタンド・バイ・ミー ― 村松喬『教育の森その後』

教育の現場と共同体性についての省察。著者の経験と引用文献を織り交ぜ、教育が個の救済にどのように寄与し得るかを考える。紀伊國屋書店

5. 宗教は阿片だ ― マルクス『ヘーゲル批判』

宗教批判の古典を参照しつつ、宗教と救済の関係を冷静に検討する。信仰の社会的役割と個人的経験の対比が提示される。紀伊國屋書店

6. 内面の共同建築師 ― 森有正『ドストエーフスキー覚書』

文学と神学が交差する場面を通じて、内面形成における他者(著者・テクスト)の役割を論じる。読書が「内面の建築」を共同で行う営みであることを示す。紀伊國屋書店

II 諸宗教の光(7–11章)

7. 非存在の淵 ― 波多野精一『時と永遠』

無/非存在の思索を宗教哲学的に扱い、読書が存在理解に与える光(示唆)を示す。苦悩の場面で本が如何に救いになるかを論じる。KEIHER Online.

8. 預言者 ― ウェーバー『古代ユダヤ教』

預言者像と宗教的権威の構造を分析し、預言的想像力が個人と共同体に及ぼす影響を考察する。宗教テキストの読み方が倫理と政治に絡む様子を描く。KEIHER Online.

9. 魂のリズム ― 井筒俊彦『「コーラン」を読む』

宗教的テクストの読み方を通して「魂のリズム」を捉え直す。異文化的読書が内的リズムに触れる機会を与えることを示唆する。KEIHER Online.

10. 「弱さ」の自覚 ― 『大パリニッバーナ経』

仏教経典の視点から弱さと共生の倫理を考える章。自己の限界を自覚することが教育や共同生活に与える意味を論じる。KEIHER Online.

11. 会議の精神 ― 大木英夫『ピューリタン』

ピューリタン研究を手がかりに、共同体における議論・会議の倫理を描く。民主的実践と宗教的倫理の接合点を探る。KEIHER Online.

III 遍歴する神学(12–16章)

12. 日本発の世界的神学 ― 北森嘉蔵『神の痛みの神学』

日本発の神学的思索を紹介し、ローカルな経験がグローバルな神学議論にどう貢献するかを示す。著者の学問的遍歴がここで倫理的・理論的に結実する。KEIHER Online.

13. 近代啓蒙の爆裂 ― バルト『ローマ書』

カール・バルトらの近代神学が啓蒙とどう対峙したかを追う。神学的再読が現代の公共性と教育に投げかける問いを明らかにする。KEIHER Online.

14. 「わたしのお母さん世界一よ」 ― トレルチ『キリスト教の絶対性と宗教史』

個人的エピソードと宗教史の理論が並走し、家族的記憶が信仰理解にどのように作用するかを描く。学問と私的経験の交差点が鮮やかに表れる。KEIHER Online.

15. 見知らぬ本が招く ― エドワーズ『怒りの神』

出会いの偶然性、思索を変える書物の力を論じる。遠い時代や異なる伝統からの書物が現在の倫理的判断に如何に刺激を与えるかを示す。KEIHER Online.

16. 存在のスキャンダル ― アリストテレス『ニコマコス倫理学』

古典哲学を再読することで、現代の倫理と教育に新たな批評的視点を導入する章。個人の生き方と普遍的善の問題が重ね合わされる。KEIHER Online.

引用抜粋

- 「よい読書体験はよい人間形成につながる。」紀伊國屋書店

- 「よい本は時を超えて人を動かす。」(副題)紀伊國屋書店

- 「ボナエ・リテラエ(良い書物たち)」 — 概念表現(書名副題)。紀伊國屋書店

- (著者の紹介より短縮)「月刊誌『世界』に連載した20回をまとめたものです。」森本あんり 公式サイト