本記事は「読書ブログシリーズ」第1部・孤独と倫理の一篇である。

第1部では「孤独」と「倫理」という二つの軸から読書を見つめ直す。

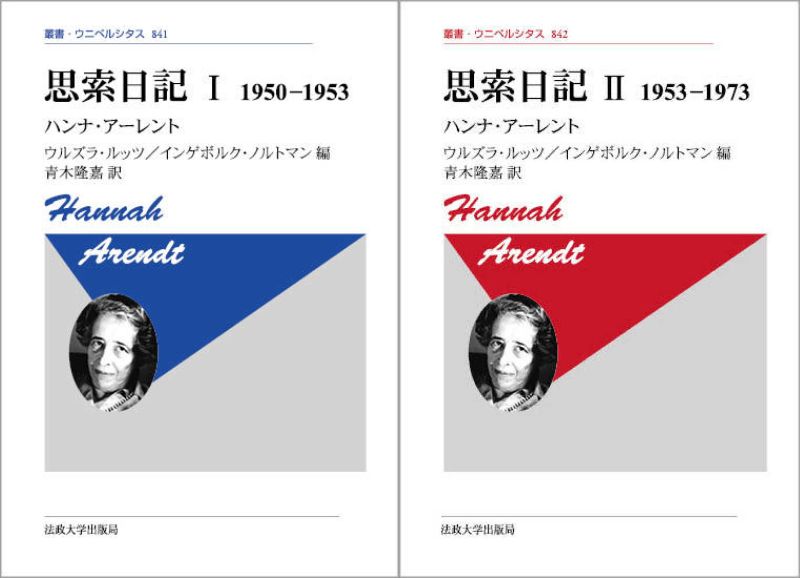

本稿ではハンナ・アーレントの『思索日記』を取り上げ、「生きるとは何か」を探る。

『思索日記』とは

アーレントが1940年代から1970年代まで書き続けた膨大なノート群。

そこには彼女の哲学的思考の過程、断片、問いが刻まれている。

「思考の孤独は、孤立ではなく、世界への責任を引き受けること」

梟コメント:

『思索日記』は未完成の断片だが、むしろそこに倫理の核心がある。

完成を拒みつづけること自体が、アーレントの誠実さを物語る。

生きるとは「問いを生きる」こと

アーレントにとって生きるとは、答えを確定することではなく、問いを持続させることだった。

『思索日記』は、問いを閉じずに持ち運び続ける人間の姿を記録している。

梟コメント:

日記に書かれる問いは、やがて「他者との対話」の場へと開かれる。

孤独に問いを生きることは、社会と責任を結び直す営みでもある。

現代における意味

SNSやAIが即答を返す時代において、「問いを生きる」姿勢はどこまで可能か。

『思索日記』は、スピードと即答の時代に抗う「遅い倫理」の手本となりうる。

「答えよりも問いの持続をこそ尊重せよ」

梟コメント:

即答社会においてこそ、問いを抱え続ける読書は抵抗の行為となる。

結び

『思索日記』は、完成しないことによって読者に引き継がれる。

問いを抱え、孤独を生き、倫理を紡ぐこと——それがアーレントの遺した道標である。

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor