本記事は「読書ブログシリーズ」第2部・文学と孤独の読書の一篇である。

サルトルといえば実存主義の旗手であり、『嘔吐』『存在と無』で有名だが、

もうひとつ見逃してはならない要素がある――それが「モテなさ」である。

サルトルの孤独と文学的欲望

サルトルはシモーヌ・ド・ボーヴォワールと契約関係を結び、

「自由な愛」の実験をしたことで知られる。

だが同時に、彼自身がモテる存在だったわけではない。

外見的な劣等感、孤独感を抱えながら、

哲学と文学にそのエネルギーを注ぎ込んだ。

「モテなさ」はサルトルの文学を理解するうえで、

決して無視できない心理的背景なのだ。

「眼差し」とモテなさの構造

サルトル哲学の核心にあるのは「眼差し」である。

他者の視線にさらされるとき、私は客体化され、自由を奪われる。

ここに「モテなさ」の構造が潜む。

モテるとは「他者の眼差しを欲望として返される」こと。

だがモテないとは「眼差しが返ってこない」状態にほかならない。

サルトルの描いた実存の苦悩は、まさにこの欠落から出発している。

読書日記アプローチからの示唆

「モテなさ」は笑い話のように思えるかもしれない。

だが、そこにこそ孤独の倫理がある。

- モテないことは、他者に欲望として承認されないこと。

- だが、それは同時に「自己を哲学として深める契機」となる。

- 孤独はサルトルを哲学者にし、作家にした。

読書日記アプローチとして言えば、

「モテなさ」を読むことは、存在の本質的な孤独を読むことでもある。

梟コメント

サルトルの「モテなさ文学」は、

自分の弱さや欠落をそのまま哲学へと変換していく点にこそ光る。

「モテなさ」を引き受けることは、

実はもっとも誠実な形で生きることなのかもしれない。

結び

サルトルの哲学は、高尚な実存主義の言葉に彩られているが、

その根底には「モテなさ」という切実で人間的な経験がある。

そこから「他者とともに生きるとは何か」という根源的問いが立ち上がるのだ。

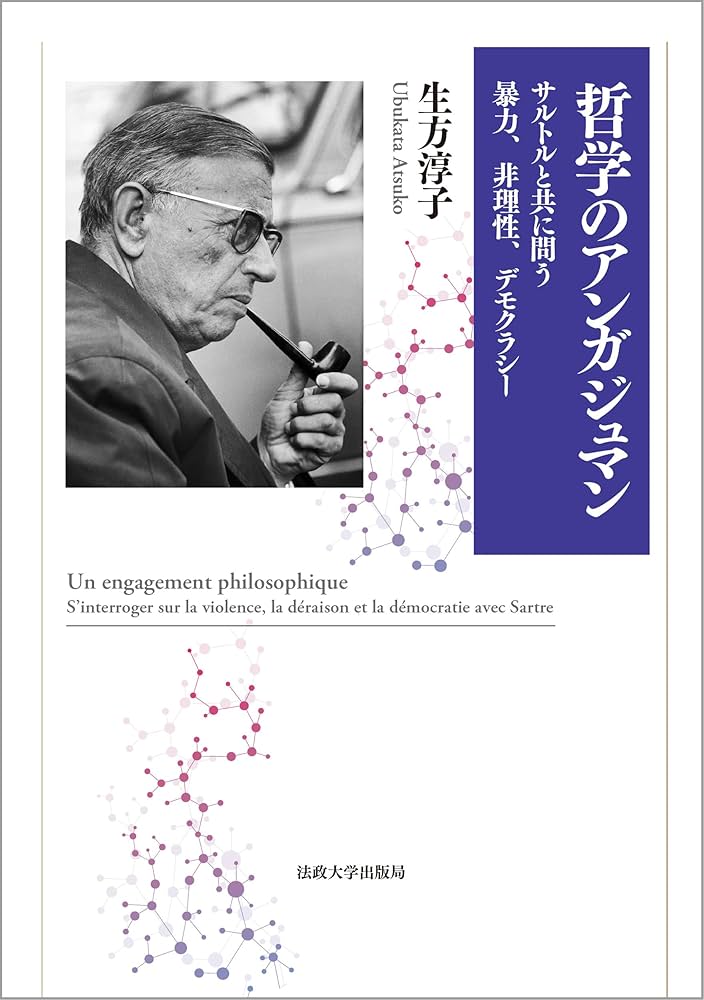

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor