本を読むこと、そして書き残すこと――それを読書ブログとして続けているのが「読書梟」です。

本記事は「読書ブログシリーズ」第1部・哲学と思想を読むの入口にあたる。

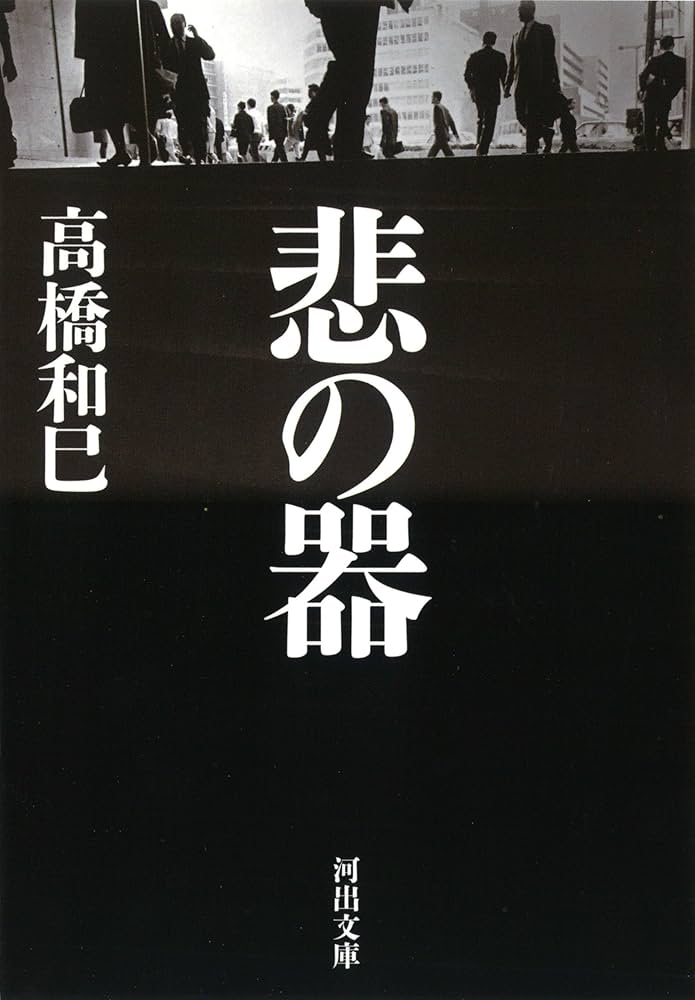

高橋和巳の『悲の器』は、孤独と倫理をめぐる小説であり、同時に自己の不可能性を描く思想的作品でもある。

読書日記アプローチの第一歩として、この書を取り上げるのは必然に近いだろう。

第一章 要旨

主人公は挫折と孤独に沈みつつ、自己の存在を問い直す。

社会から疎外され、倫理と無関心のはざまで揺れる姿が描かれる。

「孤独は沈黙であり、しかし沈黙は叫びでもある」

梟コメント:

ここでの孤独は「退却」ではなく「倫理の出発点」である。

社会から切り離された者が、なお社会を問うときに生じる緊張こそ倫理だ。

第二章 要旨

物語は「責任」をめぐる問いを強調する。

不可能な状況のなかで、それでも選択せざるを得ない人間の姿を描く。

「選ばぬことも、また選びである」

梟コメント:

高橋和巳は「責任」を個人に押し付けない。むしろ「責任とは引き受けられないものをなお引き受ける営み」として描く。

これは「誤配を担う倫理」に通じる。

第三章 要旨

主人公の内的な苦悩が極まるなかで、文学的な緊張が爆発する。

倫理はもはや制度や規範からは導かれず、ただ孤独に耐える力のなかにしか宿らない。

「悲しみは器を溢れさせる」

梟コメント:

『悲の器』というタイトルは、この「悲しみの器」をどう扱うかの問いである。

器を壊すのか、溢れさせるのか、それとも受け止めるのか。

読書とは、その問いを引き受ける行為にほかならない。

結び

『悲の器』は、高橋和巳が残した「孤独の倫理学」とも呼ぶべき作品だ。

ここで描かれるのは、倫理が制度や規範ではなく、孤独の沈黙に宿るという逆説である。

読書日記アプローチにおいて、この本を最初に置く意味は大きい。

なぜなら「孤独を生きること」が、そのまま「読書の倫理」を開く鍵になるからだ。

読書ブログを通じて浮かび上がる小さな思索の断片を、これからも綴っていきたいと思います。