■一般財団法人東京大学出版会

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社北大路書房

公式HP:https://www.kitaohji.com/

公式X:https://x.com/kitaohji_syobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

『未来思考の心理学』を200ページほど読み進めた。正直、少々飽きてきた。わかりきっていることを敢えて学術的な用語で塗り固めたような、そんな印象を受けてしまう。例えば、自己効力感が低い人は免疫力が弱くなるだとか(病は気からの言い換えにすぎない)、自己効力感が高い人はネガティブな出来事に対して、被るストレスがそうでない人よりも低いだとか。正直、逆説的に文学のほうが人間らしさを照らし出すのではないか、と思わせられる。実証主義が迷走している。そんな印象。実務を意識し過ぎた研究は逆説的に全く役に立たない研究に終わるのかもしれない。’方法論よりも意志を。思考法よりも実存を。そう言いたくなる。

メモ

“また、自己効力が低い個人はスキルの欠如よりも能力がないことに失敗の原因を帰属するが、自己効力が高い個人は努力の欠如に貴族する可能性が高い(例えば、Sherman, 2002)。” P207

・・・

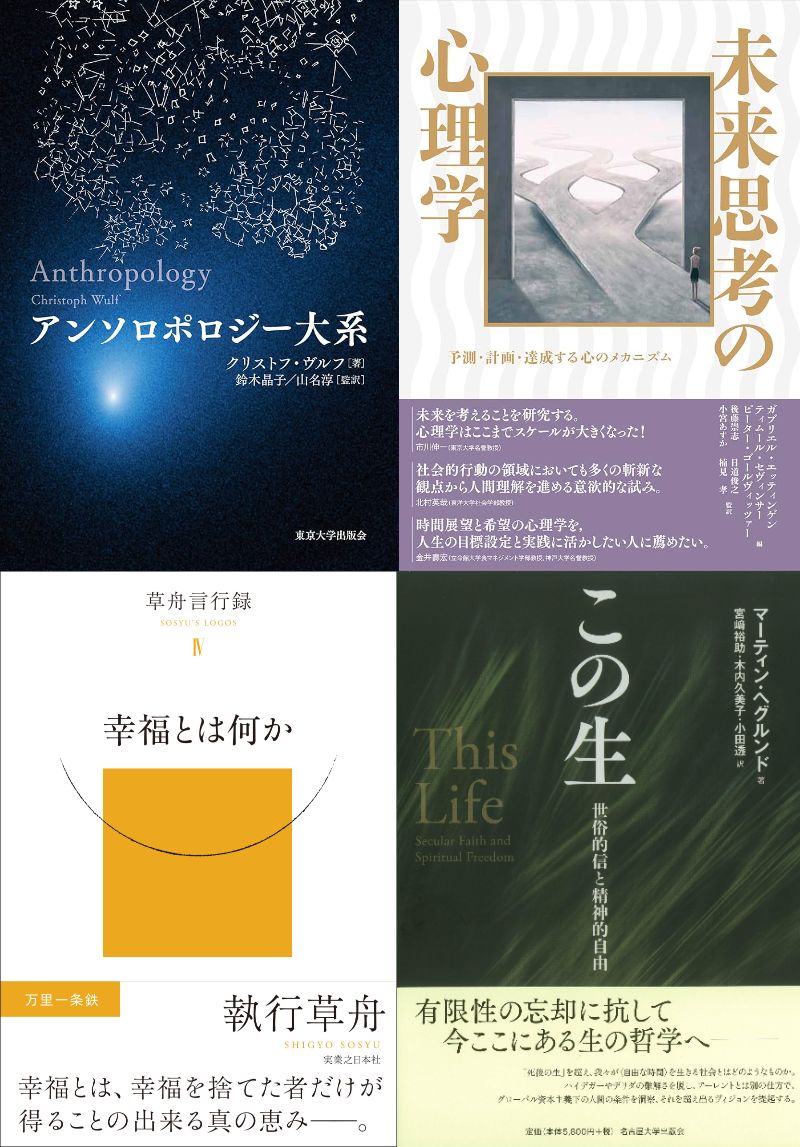

『幸福とは何か』

執行さんはバランスがいい。池田晶子と小室直樹を混ぜたような、パトスとロゴスの二刀流のような存在。

“(・・・)二十世紀最大の神学者カール・バルトという人が、「現実的人間」(der wirkliche Mensch)という言葉を使って同じことを述べています。「現実に強い人というのは、自分の中に崇高で聖なる<何ものか>を持っている者だ」ということをバルトが言っている。” P193

“文学以外から根源的問いを見つけられることはほとんどないだろうと私は思います。” P195

・・・

『アンソロポロジー体系』

“進化には将来設計がなく、現状での判断がないことが今ではわかっている、” P25

『この生』は明らかにマックス・ウェーバー批判を繰りひろげている。「脱魔術化」批判。モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ』の問題意識と交差している印象。

ベイトソン、統合失調症とダブルバインドの関係は今では弱いとわかっているそうであるが、彼の本から何を学べるだろうか。再読してみようか。そんなことを考えさせられた一日。

つづく