■株式会社創元社

公式HP:https://www.sogensha.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/sogensha

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社筑摩書房

公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社北大路書房

公式HP:https://www.kitaohji.com/

公式X:https://x.com/kitaohji_syobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ビー・エヌ・エヌ

公式HP:https://bnn.co.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

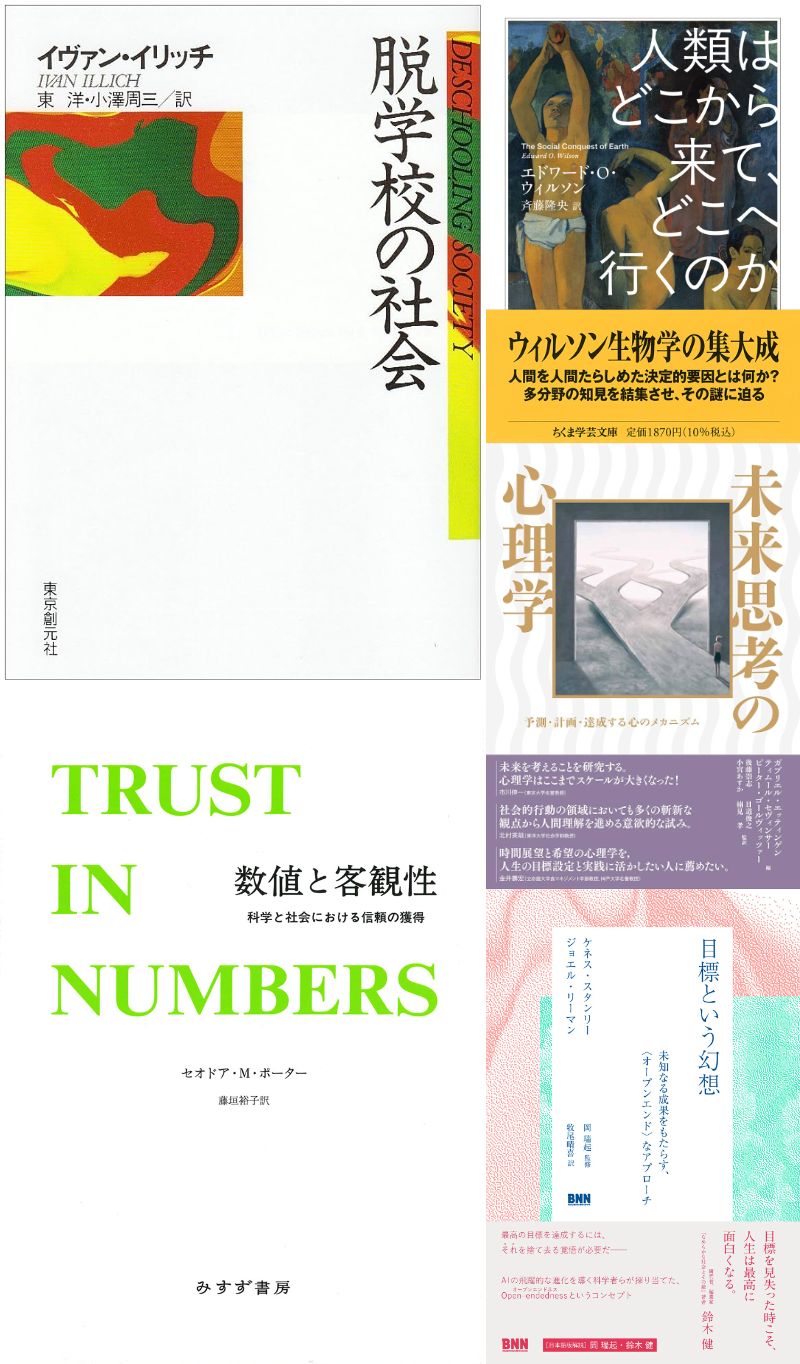

日記

昨日ニュースで「体験格差」という言葉が出ていた。自分は表面的な言葉で装った嘘だと断言する。『格差という虚構』を読め。『脱学校の社会』を読め。日本は今も昔も階級社会であって、ちょっとだけ流動性がそこから芽生えた程度に過ぎないと思っている。怒りをこえて絶望の気分になった。30年以上前に書かれた本もつい最近に書かれた本も全く同じことを告発している。(イリイチ、小坂井)

“学校の質が同じでも、貧困家庭の児童は裕福な家庭の児童に教育の面でほとんど追いつけないということがはっきりしている。” P22(『脱学校の社会』)

“北アメリカにおいてもラテン・アメリカにおいても、就学を義務化することによって貧民が平等性を獲得することはない。それどころか、どちらの国においても、学校があるというだけで、貧民は彼ら自身の学習を自らコントロールする勇気をくじくか、またそれを不能にされる。” P24-25(『脱学校の社会』)

“学校についての逆説は明らかである。つまり学校への支出を増やすことでは一つの国においても世界的にみても、学校のもつ破壊性を強化する。この逆説は公に問題にされなければならない。” P27(『脱学校の社会』)

・・・

『目標という幻想』

“もしイノベーションの前提条件というものが、まったく異なる目的をもつ誰かによって生み出されるものがほぼ確定であるとしたら、野心的な目標を設定したところで、それをどうやって達成できるというのだろうか?しかし、世界はまさにそのように機能していると考えられる。” P111

ハルシネーション(AIの文脈で使われるとき)・・・もっともらしいが、事実とは異なる情報を生成してしまう現象

・・・

この読書日記1900は1182と問題意識が交差する。

トゥウェイン『人間とはなにか』にはデカルトの決定論的な世界観が書かれている。

小坂井敏晶氏『格差という虚構』もまた、そんな決定論的な世界観のなか「格差」という言葉が虚構として、虚構のために機能していることを告発している本になっている。

問題は、この問題が覆い隠されていることにあるのではないか。

やればできる、行動すれば結果が待っている、とにかく動けとSNSでは扇動される。

しかしそんな言説はただただ既存の階級を強化するに過ぎない。

イリイチから小坂井敏晶まで状況は何も変わっちゃいない。

じゃあどうするか。まずは淡々と読書日記を記録しつづける。

つづく