■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

☆ブックオフを応援☆

■ブックオフコーポレーション株式会社

https://shopping.bookoff.co.jp

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記・感想

つづきを読み終えた。

この本から様々なことが引き出せるので、今回は記憶に残しておくという点と、読んでいただいている読者の方に、有益な記事となるよう点を心がけてみたい。最初は読書論という観点、次はこの本の内容全般について書いてみたい。

・・・

読書論の観点から(本書でタレブが後半に書いている読書論が私の読みとほぼ同じだったので、私の言葉でタレブの読書論を翻訳してみる)

・好奇心のあるがままに読むこと(タレブが最後のほうに書いている)

私は大学生のころは最初、小説と新書、あとは多少の自己啓発のみ読んでいた。面白かったのでそれなりに読んでいた。しかし今ほど多くの分野の本(芸術、歴史、人文、科学、文学、哲学、心理学等)読んでいなかった。じゃあ何が変わったのだろうか。

野球のルールを知らない人よりも、野球のルールを知っている人のほうが野球観戦を楽しめるように、読書もある程度の知識を持っている人のほうが、そうではない人よりも楽しめるという理屈は成り立つ。

なぜかというと、「この人はいま何について語っているのか」とわからなくなった途端に読書がつまらなくなる場面を自分はおそらく何度も経験した。それがひとつひとつ崩されていくと(乗り越えると)、「ああ、あれのことね」と納得しながら先へ進める。

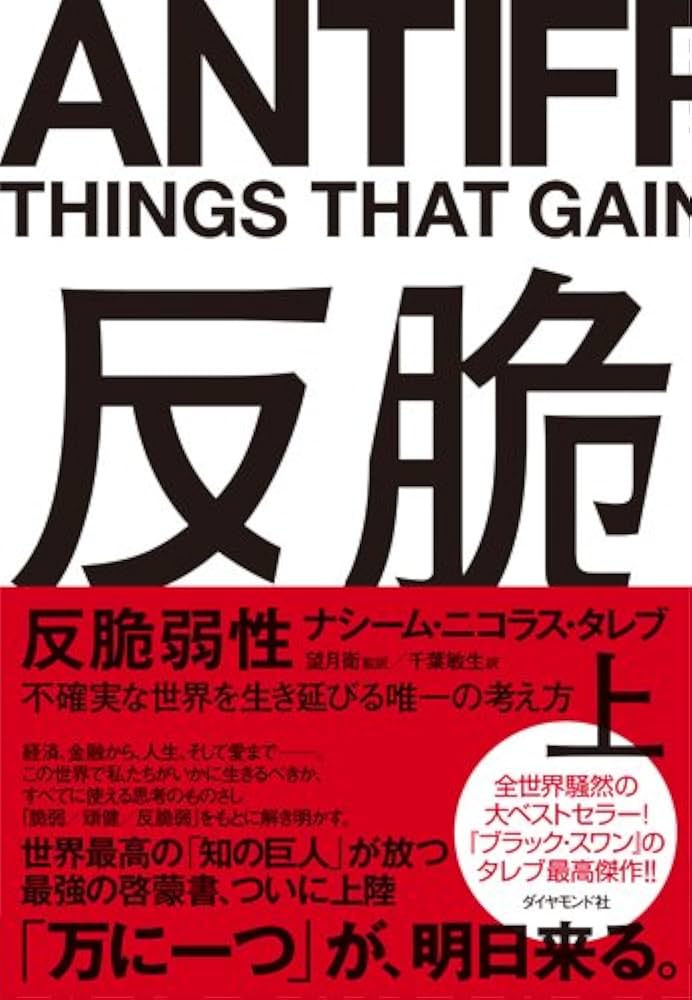

本と本がつながりはじめたら「非線形(≒指数関数)」的にあとは莫大な情報量を頭に入れることができる。、「この人はいま何について語っているのか」が分かることが増えるので、どんどん先へすすみ、先へ進むことが快感になり、本棚が膨張し始める。『反脆弱性』にはセネカ、スピノザ、ヘーゲル、アリストテレス、タレス、アンドレ・マルロー、ヘンリー・ミラー、ショーレム、レヴィナスといった、人文界のスター的な面子が並ぶ。この一人ひとりがそもそも何を書いた人なのかわからなければこの『反脆弱性』を読む気力は失せていくだろう。「何言っているかわからね」と投げやりになる。裏を返すと、つまらない本というのは、多くの知識を読む前提とされている本である。そして、その多くの知識は学校では学ぶことがほぼない。(学校でショーペンハウアーとニーチェの関係を誰が教えるというのか?)

なので、好奇心のあるがままに、あらゆる本を取ること、これが読書を楽しむひとつの方法だと私は考えている。(2021年くらいからずっとそう書いている)

■はてなブログ大学文学部

https://nainaiteiyan.hatenablog.com/

・・・

この本の内容について

ひとつだけ大きなインパクトを与えた箇所があった。

「教育が国に富を与えるのではなく、富が教育水準を上げる」という命題。

歴史的に、どちらが先かを調べれば一目瞭然。富んだ国が教育を普及させていて、その逆はない。

しかし世の中、「教育が大事だ」という主張はこの前者の「教育が富を与える」を前提としている。

逆説と反脆さの親和性。ここがこの本の醍醐味。

最後に、この本の本質をついているようなフレーズをひとつ引用して明日下巻を読んでいきたい。

“厳密でないものはすべて学術的ではないという命題と(そんなでたらめを信じる者がいるとすればだが)、学術的でないものはすべて厳密でないという命題はイコールではない。” P392