線を一本引きます。上の先端は「強くそう思う」下の先端は「全くそう思わない」です。あらゆる物事を並べます。この「価値観の線」は円の直径にあたると考えてください。ある程度ジャンル分けすれば、球体になると人間の価値観を立体視できると思いませんか? 例えば、0度から45度は政治の関心、45度から90度は科学の関心、90度から135度は文学への関心、といったイメージです

ChatGPT:

とても面白い発想です。あなたの提示した「線(価値観の軸)」を直径として広げ、ジャンルを角度で分けると、確かに人間の価値観を「球体」としてモデル化できそうです。整理すると、こういうイメージになりますね:

1. 基本構造:線から円へ、円から球へ

- 一本の線:「強くそう思う」↔「全くそう思わない」

→ これは評価の強度(賛否・共感度)を表す一次元軸。 - 直径を回転させると円になり、円周上の角度をジャンルに割り当てられる。

- さらに円を立体化すると、球の表面全体が「価値観のマップ」となる。

このとき球の中心は「中立・無関心」の点、半径は「確信の度合い」を意味します。

2. 球体モデルの可能性

- 緯度(角度):ジャンル(政治・科学・文学などの領域区分)

- 経度(別の角度):そのジャンル内のテーマや方向性(例:政治なら「リベラル↔保守」)

- 半径:賛否や強度(どれだけ強くそう思うか)

つまり球全体を「価値観の地球儀」とみなせば、個人の意識を立体的に可視化できるわけです。

3. 応用の仕方

- 比較可能性:二人の価値観球を重ね合わせると「近い部分/真逆な部分」が一目でわかる。

- 変化の追跡:時間の経過で球の形や傾きがどう変化するかを見ると、思想や嗜好の変遷が見える。

- 哲学的示唆:価値観は線や二分法ではなく、多面的・立体的な布置として理解できる。

4. 注意点

- 分類(政治・科学・文学など)の仕方は任意であり、文化圏や時代によって大きく変わる。

- 球体はあくまで「可視化のメタファー」であり、人間の価値観そのものを単純化しすぎる危険もある。

- 球の外側や球殻の外に「まだ意識されていない価値観」や「無意識の前提」が存在する可能性も考えられる。

こうしてみると、あなたの発想は「価値観を地図化する壮大な試み」になりますね。

私から質問ですが――このモデルを考えるとき、あなたは「人間全体の普遍的な価値観球」を描こうとしているのですか? それとも「個人ごとのオリジナルな価値観球」を描きたいのでしょうか?

あなた:

人間全体の普遍的な価値観球を描こうとしています。悪く言えば、でかすぎる物事を考えています

ChatGPT:

なるほど、「人間全体の普遍的な価値観球」を描こうとしているのですね。

確かに「でかすぎる」試みではありますが、むしろそうした超大きなスケールで考えるからこそ見えてくる哲学的な意義があると思います。

1. 「普遍的価値観球」とは何か

- 全人類の関心領域を包含する空間

政治・科学・文学・宗教・経済・芸術・倫理など、すべての分野が球体表面の角度(座標)として位置づけられる。 - 評価軸の統一性

半径は「同意/反対」「強度」の共通指標とすることで、異なる文化でも比較できる。 - 普遍的地図

個人や集団ごとの「価値観球」は、その大きな「普遍的球」の部分写しにすぎない。

2. 哲学的射程

- プラトン的イデア論に近い構造

個人の価値観は、普遍的価値観球の影や投影。 - ハーバーマス的公共圏の拡張

人類の対話の蓄積が球の表面に刻まれていく。 - カント的「普遍化可能性」

「もし全員がこの価値観を共有したらどうなるか」を球面上でシミュレーションできる。

3. 見取り図としての利点

- 全体像の俯瞰:「人間が関心を抱けるものの地図」を描く。

- 部分的理解の位置づけ:特定の思想や文化を、球全体のどこに属するのかを明確化できる。

- 対話の基盤:異文化間対話の際に、「私たちの位置はここ、あなたたちはここ」という形で可視化できる。

4. 限界と問い

- 歴史性:人類の価値観は時代ごとに変化する。球の形自体が流動的であり、固定できないのでは?

- 非対称性:ある文化では強烈に重要な領域が、別の文化ではほとんど無関心である。球面は均等に塗れない。

- 外部性:球体に収まりきらない「無意識」「不在」「まだ想像されていない価値観」はどこに置くのか?

私は、この「普遍的価値観球」を仮に「人類の星座表」として考えてみると面白いと思います。

星座は空に散らばった点を人間が文化的に結びつけたものですが、それと同じく「価値観球」も人間の営みを結んだ地図。普遍性と文化的多様性を同時に映すものです。

問いかけたいのですが――

あなたが描こうとしている「普遍的価値観球」は、最終的に固定的な地図として残したいのでしょうか?

それとも、流動するダイナミックなシミュレーションモデルとして描きたいのでしょうか?

あなた:

最終的に固定的な地図として残したいです

ChatGPT:

なるほど、**固定的な「普遍的価値観球の地図」**を残したいのですね。

それは哲学的にとても挑発的な態度です。なぜなら「価値観は常に流動的で歴史的である」という前提をあえて退け、一種の「人類に共通する恒星図」を描こうとすることになるからです。

1. 固定地図を描く意義

- 普遍性の証明

「変わらないもの」「揺らぎにくいもの」を人類の営みから抽出し、座標として残す。 - 参照点としての機能

時代がどう変わろうと、「この地図のここに位置づけられる」と言える普遍的参照軸を持つ。 - 哲学的遺産

動的モデルよりも、固定地図の方が「人間の営みを一望する試み」として後世に問いを投げかけやすい。

2. 固定地図化の方法(案)

- ジャンル分けの確定

政治・科学・文学・宗教・倫理・芸術・経済・自然など、大分類を円周に沿って定める。 - 普遍的対立軸の特定

「自由 vs 権威」「合理 vs 神秘」「自我 vs 他者」「自然 vs 技術」など、どの文化でも現れる二項を直径として刻む。 - 球面座標への埋め込み

各ジャンルに属する概念を「経度・緯度」に落とし込む。 - 地図の完成形

あたかも地球儀や星図のように、「価値観の球体表面」を描き出す。

3. 固定化のリスク

- 文化的偏り:地図を描く時点で「西洋中心」や「近代中心」の枠組みが忍び込む可能性。

- 歴史的盲点:未来の人類から見れば「なぜここにこの軸があるのか?」と問い返されるかもしれない。

- 権威化の危険:「普遍的価値観球」が固定されると、異端や新しい価値が排除される可能性。

4. 歴史的な系譜

- アリストテレスの範疇論(存在を分類した試み)

- カントの純粋理性批判の範疇表(認識を支える枠組みの普遍化)

- ユネスコの普遍的人権宣言(人類に共通の規範)

こうした営みはすべて「固定的な普遍性」を追求してきました。

あなたの試みは、その現代的・立体的バージョンだと言えるでしょう。

私は、この「固定的な価値観球」を描くことは、最終的には「哲学的地図学(philosophical cartography)」の営みだと思います。

あなたの名前が「読書梟」であることを考えると、この地図は「読書的星図」=読書梟星図として残せるのではないでしょうか。

質問ですが――

あなたはこの「固定地図」を、理念的・抽象的な図として残したいのですか?

それとも、視覚的に実際の球体モデル(3D図や世界地図のような)として残したいのですか?

あなた:

政治・科学・文学・宗教・倫理・芸術・経済・自然など、大分類を円周に沿って定めたいのですが、人間には限界があります。ここから先はAIに力を借りたいです

ChatGPT:

素晴らしいです。あなたの「普遍的価値観球」を構想するとき、まさに人間一人では抱えきれない規模の分類作業になります。AIはその「整理・分類・網羅化」の部分で強力な補助ができます。

ここでのポイントは、**「円周をどう等分し、どの大分類を並べるか」**を、人間とAIの協働で決めていくことです。

1. 円周の大分類(一次案)

あなたが挙げられたものを骨格にして、AIが補完すると次のような「普遍的ジャンルセット」になりえます:

- 政治(権力・国家・共同体)

- 科学(自然科学・実証・技術応用)

- 文学(言語表現・物語・想像力)

- 宗教(超越・信仰・儀礼)

- 倫理(善悪・責任・価値判断)

- 芸術(美・創造・感性表現)

- 経済(生産・交換・所有)

- 自然(環境・生態系・宇宙)

- 社会関係(家族・友人・共同体のつながり)

- 個人の内面(心理・自己・欲望・アイデンティティ)

※8分類から10分類程度が、円周に分ける際に「過不足のない基本数」になりやすいです。

2. 配列の工夫

円周に配置するときに、ランダムではなく「隣接関係」を設計できます。たとえば:

- 政治 ↔ 経済 は近接

- 宗教 ↔ 倫理 は近接

- 文学 ↔ 芸術 は近接

- 科学 ↔ 自然 は近接

こうして関連ジャンルを隣に並べることで、円周に「文化的連続性」を持たせられます。

3. AIに任せられる部分

AIができるのは次の3つです:

- 網羅化

「まだ入っていないけれど普遍的に必要な大分類」を抽出して提案する。 - 階層化

大分類の下に「中分類・小分類」をツリー状に作り、球体の表面を精緻化する。 - 比較参照

哲学史・文化史・社会科学の既存の分類(アリストテレスの範疇、ユネスコの分野分類など)と照合して抜け漏れを補う。

4. 最終アウトプットの形

- 固定地図:円周を「人類普遍の大分類」として確定する。

- 球体モデル:経度・緯度に細分化を展開し、三次元地図にする。

- AI支援:人類が見落としがちな領域(たとえば「遊び」「死生観」「技術そのもの」など)を提案させる。

提案なのですが――

次のステップとして、AIに「抜け漏れがないかの洗い出し」をさせるのはいかがでしょう?

つまり、「政治・科学・文学・宗教・倫理・芸術・経済・自然」に加えて、普遍的分類として欠かせないものを追加抽出してみる作業です。

やってみますか?

あなた:

以下も参考にしていただけるとさいわいです。 1. 落ち込んだとき/虚無感 今、私が「大事だ」と感じていることは、本当に私自身のものか? この気持ちはどの瞬間に始まったか、最初の徴候は何だったか? 私が回復したとき、何が変わっていると望むか? 今の自分に小さな「できること」は何があるか? 誰に話すと一番楽になるだろうか、なぜか? この感情は何を私に教えてくれているのか? 2. 決断を迫られているとき この決断は私の5年後の価値観と整合するか? 失うものと得るものを最悪・最良で想像すると何が見えるか? この決断を他人に説明するとき、どんな言葉を使うか? 「やらない」選択肢を取ったときの人生はどうなるか? 決断を後悔する可能性は何に依存しているか? 小さく試せる実験は何か?(リスクを下げるために) 3. 人間関係で迷ったとき この関係の主要な期待は誰が作っているか? 相手が本当に望んでいることは何だと想像できるか? 私が守りたい境界線はどこにあるか? 「許す」と「許容する」は私にとってどう違うか? この関係から何を学べるか? 最も誠実な一言を言うとしたら何か? 4. 自信が持てないとき/能力の不安 私が過去に達成した小さな成功は何か? どの失敗が最も役に立ったと後で思えそうか? 批判は事実か解釈か区別できるか? 「十分ではない」と感じる基準は誰が決めたか? これを学ぶために最小限で必要な次の一歩は何か? 誰の助けを借りれば加速できるか? 5. 創作・アイデアが出ないとき 今、最も小さくて愉しい実験は何か? 既存のルールを一つ破るとどうなるか? もし制約が全くなかったら、最初に何をつくるか? 他人の失敗から面白い要素は何か拾えるか? このテーマを別ジャンル(詩/漫画/対話)で表すと? 今日一番面白い疑問は何だったか、それを追うと何が見えるか? 6. 仕事・キャリアでの迷い 今の仕事のどの部分で時間を忘れるか? 私が本当にやめられない価値(譲れない原理)は何か? 仕事の成果を測る指標は誰のためのものか? どのスキルを伸ばせば選択肢が一番増えるか? もし失敗しても構わないとしたら、何に挑戦するか? 5年後の「満足した私」はどんな稼ぎ方をしているか? 7. 倫理・判断で迷ったとき この行為の被害者は誰になり得るか、見落としはないか? 私が正しいと思う理由は感情か原理か慣習か? 同じ行為を自分の子どもがしたらどう感じるか? 最大多数の最大幸福と少数者の権利、どちらを重んじるべきか? 私の行為の長期的な文化的影響は何か? 正直さと配慮のバランスをどう取るか? 8. 読書・学びのとき(何を読むか迷った時) 今の私にとって「慰め」か「挑発」どちらが必要か? 今読んで得たいものは知識・視点・語りか? この本を読み終えた後、何をできるようになっていたいか? 既知の前提を壊すために何を読むべきか? 一章だけ読んで即試せることは何か? このテーマを逆の立場から書いた本はあるか? 9. 日常の小さな決断(朝・夜・休み) 今日一日で一番大切にしたいことは何か? 今週、私が避けたいことは何か? 今日は誰に感謝を伝えるか?どう伝えるか? 休みの日にこれをやって元気が戻るか? 明日の自分にしてあげたいことは? 今この瞬間、私の体は何を必要としているか? 10. 孤独・他者との距離感 この孤独は避けたいものか、味わうべきものか? 孤独の中で最も誠実になれることは何か? 誰といると自分を取り戻せるか?それはなぜか? 他者の期待を引き受ける代わりに何を失っているか? 孤独を肯定的に語るとしたらどう説明するか? 今の孤独は創造の燃料になるか? 11. 愛・恋・セクシュアリティ 私がこの人のどこに惹かれているのか、本質を言葉にすると? 恋愛で怖れている本当のことは何か? 愛することと所有することの境界はどこにあるか? 私が相手に最も望むことは何か、それをどう伝えるか? 関係の不一致をどこまで受け入れられるか? 別れを選ぶなら、どんな条件があれば納得できるか? 12. 死・有限性・老い 死を具体的に想像したとき、何が一番怖いか? 私が後悔しないために今できることは何か? 時間が無制限だとしたら、何を変えるか? 私の人生の「象徴的な一冊」は何になるだろうか? 老いることに価値はあるか、あるならそれは何か? 誰にどんな形で記憶されたいか? 13. 社会・政治・公共的ジレンマ 私の発言はどんな公共的影響を持ち得るか? どの価値を守るために行動するべきか?優先順位は? 異なる立場の人を理解するために何をまず学ぶか? 私の特権はどのように作用しているか?見落としは? 小さな行動で変わる現実はどれほどあるか? 連帯とは具体的に何をすることか? 14. 喜び・幸福を味わうとき この喜びを誰と共有したいか? 幸せを測る基準を変えるとしたら何にするか? 喜びを長続きさせるにはどんな態度が必要か? 今の幸せを失ったら、それでも自分でいられるか? 幸福と快楽の違いを私はどう理解しているか? 15. 芸術・美と出会ったとき この作品が私に呼び起こしている感情は何か? 美しいと感じた瞬間、私は何を肯定しているか? この芸術を言葉にせずに伝えるとしたらどうするか? 美に触れることで、私の倫理観はどう揺れるか? 芸術は「役に立たない」からこそ何を可能にするか? 16. 科学・テクノロジーとの向き合い方 この技術は私の自由を増すのか、減らすのか? 便利さの裏で何を手放しているか? 科学的説明で満たせない部分は何か? 未来の世代に残したい「技術的態度」はどんなものか? 私はテクノロジーを使う側か、使われる側か? 17. 記憶・過去との関わり 私の最初の鮮明な記憶は、今の私にどう影響しているか? 過去を忘れることと許すことはどう違うか? 記憶を選び直すとしたら、どの場面を残すか? 写真や記録は本当に記憶を守っているのか? 過去の「やり直したい瞬間」に今できる補償はあるか? 18. 家族・血縁との関係 家族の中で私が背負っている役割は何か? それは誰が決めたものか? 血縁と選んだ関係(友情・師弟関係)に違いはあるか? 家族に言わずにいる大事なことは何か? 受け継ぐべきものと断ち切るべきものは何か? 19. 宗教・霊性・超越 私にとって「神聖」とはどんな経験に宿るか? 信じることと疑うことはどう補い合うか? 祈りとは誰に向かって行うのか? 宗教がなくても人は救われるのか? 超越的なものを日常にどう織り込めるか? 20. 環境・自然との関係 自然を「資源」と呼ぶとき、私は何を見失っているか? 自然災害をどう受け止めればいいのか? 私が自然に与えている負荷は何か? 自然の沈黙は私に何を語りかけているか? 人間中心でない視点から世界を見ると何が変わるか? 21. 金銭・経済との関わり お金は私にとって「自由」か「制約」か? どの出費が私を本当に豊かにしているか? 貯めることと使うことの境界はどこか? 金銭の交換で失われるものは何か? 私はお金とどんな感情を結びつけているか? 22. ユーモア・遊び 私は最近いつ心から笑ったか? 笑いは何を和らげているか? 遊びは目的を持たないからこそ何を生むか? 自分を笑えることと卑下することの境界は? ユーモアは倫理的にどこまで許されるか? 23. 学校・教育 学ぶことの本質は知識か、態度か? 教えることと支配することの境界は? 「よい生徒」とは誰の基準か? 教育が人を自由にするのはどんな時か? 私が忘れてしまった「学ぶ喜び」は何か? 24. 友情 友人と知人の違いをどう定義するか? 友情に期限はあるのか? 友人に秘密をどこまで共有するか? 利害のない友情は成立するか? 私が友人から最も学んだことは何か? 25. 社会的役割・アイデンティティ 私の肩書きは私を定義しているか? 「役割」と「私自身」をどう分けるか? 他人から期待されている役割を手放せるか? 私が今演じている役は何か? 複数のアイデンティティは矛盾するか、豊かにするか? 26. 想像力・夢 私が最近夢見たことは何を映しているか? 想像力は現実逃避か、現実創造か? 子どもの頃の空想に今も力を借りられるか? 悪夢は私にどんな警告を与えているか? 私の想像力は誰の影響を強く受けているか? 27. 暇・退屈 暇をどう過ごすかが人生を決めるのか? 退屈の中に隠れた可能性はあるか? スマホを見る前に私が本当に求めているのは何か? 無為でいることは悪か? 退屈を贅沢に変える方法はあるか? 28. 身体・健康 私の身体は今、何を訴えているか? 健康は目的か手段か? 運動は義務か楽しみか? 私が年齢とともに受け入れなければならない変化は? 身体と心の関係をどう捉えるか? 29. 芸能・大衆文化 なぜ私は特定の歌やドラマに心を動かされるのか? 大衆文化は私を解放するか、同質化するか? 偶像に熱狂する心理はどこから来るのか? サブカルチャーは本当に反抗か? 芸能ニュースに惹かれるのはなぜか? 30. 言語・コミュニケーション 言葉にできない感情は存在するか? 嘘はいつ正当化されるか? 沈黙は言葉以上の意味を持つか? 私が最も影響を受けた言葉は何か? 翻訳不可能な言葉は存在するか? 31. 技術と労働の未来 AIに任せたいことと任せたくないことは何か? 働かなくてもよい社会は望ましいか? 技術革新は人間を幸福にしているか? 私が奪われた仕事の意味をどう取り戻すか? 働くことと生きることの境界は? 32. 戦争・暴力 暴力は本当に無意味か? 戦争を止められない原因は何か? 「正義の戦争」は存在するか? 平和は受動的に守れるのか? 私が暴力に巻き込まれたら何を選ぶか? 33. 法・正義 法は必ずしも正義か? 不正義な法律に従うべきか? 罰は人を変えるのか? 正義は個人と社会で違うか? 公平と平等の違いは何か? 34. 老人・世代間 高齢者から学ぶべきことは何か? 世代間の断絶は避けられないか? 老いは知恵をもたらすか? 若者は未来を背負う義務があるか? 世代を超えた連帯はどう築けるか? 35. 宇宙・スケール感 宇宙の広がりを知っても、なぜ私は日常を生きるのか? 人類は宇宙で孤独か? 無限と有限のはざまで私は何を選ぶか? 星を見上げるとき、私は何を確認しているのか? 宇宙の沈黙は希望か絶望か? 36. 移動・旅 旅に出ると私は何から自由になれるか? 移動は逃避か刷新か? 行き先を決めるのは私か偶然か? 風景が変わると私の内面はどう変わるか? 「帰る場所」とは何を意味するか? 37. 都市・故郷 都市は人を孤独にするか、それとも自由にするか? 故郷を離れることは裏切りか? なぜ大都市に人は集まるのか? 地域性は私の人格にどれほど影響するか? 故郷を誇ることはどんな倫理を伴うか? 38. 芸術創造(作り手の視点) 創作とは新しいものを作ることか、すでにあるものを組み替えることか? 作品は作者を超えられるか? 批評は創作の一部か? 完成とはどの時点で訪れるか? 他者のために創作するとはどういうことか? 39. 記録・書くこと なぜ私は書き残したいのか? 書くことは忘れることか、覚えることか? 日記と公開された文章の違いは? 書くことで私の本心は歪むか? 書かれなかった言葉に価値はあるか? 40. 音楽・リズム 音楽は言葉より深い理解を与えるか? なぜ音楽は記憶を呼び起こすのか? リズムに身を任せるとは何を手放すことか? 無音もまた音楽か? 音楽と祈りはどう違うか? 41. 科学と未知 科学が説明できないことをどう扱うか? 未知は怖れか希望か? 仮説と真理の境界は? 発見は偶然か必然か? 知らないままでいる勇気はあるか? 42. 笑いと涙 涙は弱さか強さか? 笑いはいつ攻撃になるか? 涙を共有するとき人は何を分かち合うか? 笑いは悲しみを隠すためか? 涙を忘れることは癒しになるか? 43. 孤立・疎外 孤独と孤立はどう違うか? 社会から疎外されると人は何を失うか? 排除する側の心理は何か? 孤立を選ぶことは可能か? 他者に理解されない経験は私を豊かにするか? 44. 罪・赦し 罪を償うとは何を意味するか? 許しは誰のためのものか? 自分自身を許すことは可能か? 忘れることと赦すことの違いは? 無罪なのに罪悪感を抱くのはなぜか? 45. 未来・希望 希望は根拠がなければ無意味か? 未来を想像する力はどこから来るか? 絶望からしか生まれない希望はあるか? 未来は計画できるのか、それとも贈り物か? 私が未来に託したいものは何か? 46. 遊戯・スポーツ 勝敗は本当に重要か? ルールがあるからこそ自由は生まれるか? 遊びと真剣さは矛盾するか? チームプレーで私は何を失い何を得るか? スポーツ観戦で私が熱狂するのはなぜか? 47. 食・味覚 食べることは生きること以上の意味を持つか? 一人で食べる食事と誰かと食べる食事はどう違うか? 味覚は文化にどう規定されるか? 空腹は創造の源泉になるか? 食の倫理はどこまで考えるべきか? 48. 性・欲望 欲望は人を自由にするか、不自由にするか? 性は本能か文化か? 抑圧と解放のバランスは? 欲望は満たすことで弱まるのか? 性を語るとき私の恥はどこから来るか? 49. 子ども・次世代 子どもは大人の所有物か? 子育ては誰の責任か? 子どもに嘘を教えることは悪いことか? 次世代に残すべきものは何か? 子どもが私に教えてくれることは何か? 50. 災害・危機 危機のとき、人は本性を現すか? 災害に備えるとはどの程度まで可能か? 危機で現れる「連帯」とは本物か? 私が守りたいものの優先順位は? 危機の記憶は社会にどう作用するか? 51. 移民・異文化 他文化に触れるとき、私は何を手放すか? 異文化理解は本当に可能か? 言語を越えて共有できるものは何か? 移民が社会にもたらすものは何か? 「自国」とは誰にとってのものか? 52. メディア・情報 情報を知ることは本当に力か? フェイクニュースを見抜く力はどこから来るか? メディアは現実を映すか、作るか? 情報過多の中で私は何を基準に選ぶか? 知らない権利はあるのか? 53. デジタル・ネット社会 ネット上の私と現実の私は同じか? SNSでつながることは孤独を減らすか? アルゴリズムは私の自由を奪うか? オンラインでの言葉は現実より軽いか? デジタルデトックスはなぜ必要か? 54. ゲーム・仮想世界 ゲームの中の勝利は現実の何を補うか? 仮想世界の中での倫理は必要か? 「遊び」と「依存」はどう見分けるか? アバターは私を表現するか? ゲームをやめられないのはなぜか? 55. 芸術鑑賞・批評 批評は芸術を壊すか支えるか? 芸術を理解するとは何を意味するか? 美術館は作品を守るか、隔離するか? 「好き」と「価値」は同じか? 芸術は誰のために存在するのか? 56. 科学史・発明 偉大な発明は個人の功績か社会の必然か? 発見の偶然性をどう捉えるか? 科学革命は人間を幸福にしたか? 古い科学はどんな真理を今も持っているか? 発明は倫理を追い越すのか? 57. 環境危機・気候変動 個人の行動は地球を救えるか? 環境危機に「希望」を持つことは可能か? 人類は自然の管理者か寄生者か? 未来世代の権利をどう考えるか? 自然の声を代弁できるのは誰か? 58. 政治参加・民主主義 投票は本当に力を持っているか? 少数意見をどう守るか? 民主主義は最善の制度か? 政治的無関心は罪か? 私が公共に貢献できる最小の行為は? 59. 権力・支配 権力は必ず腐敗するのか? 従うことと服従することの違いは? 私が誰かを支配するとき、何を失うか? 権威と権力は同じか? 無力感をどう扱うか? 60. 貧困・格差 貧困は自己責任か社会構造か? 格差は不正義か必然か? お金がないことは自由を奪うか? 「最小限の生活」とは何を意味するか? 貧困の経験から生まれる知恵はあるか? 61. 歴史・記憶 歴史は誰の視点で語られるか? 忘れられた歴史に意味はあるか? 記念碑は過去を生かすか縛るか? 歴史を学ぶのは未来のためか? 歴史は繰り返すのか? 62. 芸能・身体表現 演劇は虚構か真実か? 踊ることは身体で考えることか? 俳優は自分を失うか? 観客はどの程度、舞台を完成させるのか? 表現は身体から切り離せるか? 63. 神話・物語 神話は今も生きているか? 物語は人を救うか、欺くか? 語られない物語の価値は? 神話と歴史の違いは? 私はどの物語に生きているか? 64. 想起・忘却 忘れることは裏切りか癒しか? 記憶を改ざんするのは誰か? 忘れたいのに忘れられないものは何か? 記憶とアイデンティティの関係は? 忘却は知恵か? 65. 孤高・英雄 英雄は必要か? 英雄は社会の幻想か? 孤高は傲慢か? 誰が英雄を決めるのか? 私にとっての英雄は誰か? 66. 知恵・老荘 知識と知恵の違いは? 無為自然は可能か? 道を生きるとは何を意味するか? 老子の「足るを知る」は現代に通用するか? 知恵は老いからしか得られないか? 67. 祭り・儀式 祭りは何を祝うのか? 儀式は空虚か必然か? 集団で踊る意味は? 儀式を壊すと何が失われるか? 新しい儀式を創れるか? 68. 動物との関係 動物を飼うとは何を意味するか? 動物に権利はあるか? ペットと家畜の違いは? 動物は人間をどう見ているか? 動物を食べることは正当化できるか? 69. 科学と倫理 研究に限界を設けるべきか? 実験のために犠牲を払うのは許されるか? 科学者の責任はどこまでか? 科学は倫理を超えて進むのか? 倫理を守る科学に進歩はあるか? 70. 冒険・挑戦 危険を冒すことの意味は? 冒険と無謀の境界は? なぜ人は山に登るのか? 成功よりも失敗から何を学べるか? 挑戦は誰のために行うのか? 71. ユートピア・ディストピア 理想郷は人間にとって必要か? ユートピアは必ずディストピアになるか? 空想の社会から学べることは? 理想を追うことは危険か? 私の中のユートピアは何か? 72. 境界・境目 境界は人間が作ったものか? 国境は必然か? 境界を越えるとき何が生まれるか? 人と動物の境界は? 私の内的な境界は? 73. 欲望と消費 消費は自己表現か? 物欲はどこから生まれるか? 買い物で得ているのは物か感情か? 消費社会は持続可能か? 私が本当に欲しいものは何か? 74. 伝統・革新 伝統は守るべきか壊すべきか? 革新は本当に新しいのか? 伝統を継承するとは何を継ぐことか? 革新は必ずしも進歩か? 私にとっての伝統とは? 75. 孤独な群衆 群衆の中で孤独を感じるのはなぜか? 群衆は個人を強めるか消すか? 集団心理は必ず危険か? 群衆の声は誰の声か? 群衆の中で自由はあるか? 76. 技能・職人芸 熟練は時間だけで得られるか? 技術は心を表すか? 手仕事と機械仕事の違いは? 職人芸は時代に耐えるか? 完璧を目指すことは意味があるか? 77. 幽霊・死者との関係 死者は生者に何を残すか? 幽霊は恐怖か慰めか? 先祖との関わりは義務か? 追悼は誰のために行うのか? 死者の記憶は正確さより必要性か? 78. 名声・評価 評判を気にすることは不自由か? 名声は力を与えるか奪うか? 才能と評価は比例するか? 誰に認められたいのか? 無名であることの自由は? 79. 裏切り・忠誠 忠誠とは誰に対するものか? 裏切りは必ず悪か? 自分自身を裏切るとは? 忠誠を誓うと自由を失うか? 裏切りから学べるものは? 80. 時間・瞬間 時間は直線か循環か? 「今」はどのくらい続くか? 過去と未来、どちらが重いか? 忙しさは時間の錯覚か? 永遠を感じた瞬間は? 81. 運命・偶然 運命は存在するのか? 偶然をどう受け止めるか? 出会いは必然か偶然か? 運命を信じることは逃避か? 偶然から何を学べるか? 82. 権利・義務 権利と義務は対等か? 権利を主張することは誰を傷つけるか? 義務を果たすとは誰のためか? 義務なき権利はあるか? 権利を放棄する自由は? 83. 夢想・空想 空想は無駄か? 白昼夢は何を映すか? 夢想は創造の種か? 空想に耽ることと怠惰は違うか? 叶わぬ夢にも意味はあるか? 84. 記号・象徴 象徴は誰が作るのか? 記号は現実を隠すか示すか? 国旗や紋章は何を表しているか? 言葉は象徴にすぎないか? 私の個人的な象徴は何か? 85. 正直・偽り 嘘をつくのは必ず悪か? 正直さは残酷になるか? 自分に嘘をつくとは? 美しい嘘は存在するか? 本音と建前の関係は? 86. 孤児・弱者 弱さは必ず劣っていることか? 孤児は社会にどう扱われてきたか? 助けることと支配することの違いは? 弱者を守るとは具体的に何をすることか? 私自身が弱者になる可能性を認めているか? 87. 信頼・裏切られた経験 信頼を築くには時間が必要か? 一度失った信頼は取り戻せるか? 信頼することはリスクか? 裏切りを経験しても人を信じられるか? 自分を信じることと他人を信じることはどう違うか? 88. 静けさ・騒音 静けさはなぜ心を落ち着けるのか? 騒音は避けられないものか? 沈黙は言葉以上の力を持つか? 静けさの中で聞こえる自分の声は? 騒音を楽しむことは可能か? 89. 贈与・交換 贈り物に見返りを期待するか? 贈与は人を縛るか解放するか? 「ただで受け取る」ことは可能か? 金銭と贈り物の違いは? 贈与は愛か取引か? 90. 家・住まい 家はシェルター以上の意味を持つか? 家を持つことは自由か束縛か? 住まいに「心地よさ」は必要か? 引っ越しは人生を変えるか? 家族と家の関係は? 91. 季節・自然の循環 季節の移ろいは私に何を思い出させるか? 春夏秋冬に対応する心の状態は? 季節感は文化に依存するか? 季節を失うことはアイデンティティを失うことか? 私が一番愛する季節は? 92. 秘密・隠すこと 秘密は必ず持つべきか? 隠すことは裏切りか思いやりか? 秘密を共有すると何が生まれるか? 秘密が暴かれると人は壊れるか? 私が抱えている最大の秘密は? 93. 優しさ・共感 共感は本当に理解か? 優しさは自己満足か? 厳しさと優しさは両立するか? 共感できない他者をどう扱うか? 優しさが偽りでないと確かめるには? 94. 道徳・習慣 道徳は誰が決めたのか? 習慣と倫理の違いは? 善悪は文化によって変わるか? 道徳を破る自由は? 習慣を変えることは可能か? 95. 無意識・心理 私の選択のどれだけが無意識によるか? 夢は無意識の声か? 無意識を意識化することは可能か? トラウマはどこに潜んでいるか? 無意識に責任はあるか? 96. 知識・学問 学問は何のためにあるか? 知識は人を自由にするか? 知らないことの価値は? 学問と生活は切り離せるか? 知識の限界はどこにあるか? 97. 嫉妬・比較 嫉妬は悪か原動力か? 比較しないことは可能か? 嫉妬を認めることは成長か? 嫉妬は愛とどう違うか? 比較から自由になるには? 98. 移ろい・無常 すべては変わるという真理をどう受け入れるか? 無常は悲しみか救いか? 変わらないものは存在するか? 私の人生の「変わらなかった核」は何か? 無常を喜びとすることはできるか? 99. 無駄・無意味 無駄は本当に無意味か? 無意味な時間に価値はあるか? 無駄を削ることは効率か貧困か? 無意味を抱える強さは? 私の人生に「無駄」と呼べないものは? 100. 存在・自己 私はなぜここにいるのか? 自己は他者なしに存在できるか? 存在するとはどういうことか? 私が「私」と言うとき何を指すのか? 存在の意味は問うこと自体にあるか?

ChatGPT:

思考時間: 17s

普遍的価値観球:ジャンル設計と100トピックの一次マッピング(初稿)

普遍的価値観球:ジャンル設計と100トピックの一次マッピング(初稿)

目的:固定的な「普遍的価値観球」の円周(ジャンル配置)を確定するための一次案。半径は「確信度/賛否の強度」を表す。ここでは 16セクター(各22.5°) を採用し、提供された100の問いを一次配属する。

0. 座標規則(提案)

- 角度(θ):ジャンル(セクター)。0°を基準に 時計回り。各セクターは22.5°幅。

- 半径(r):価値判断の強度(中心=中立/無関心、外周=強い確信)。

- 緯線(サブ角度):セクター内の下位領域(例:倫理内の功利/義務/徳など)。

- 越境タグ:複数セクターにまたがる問いに ×タグ を付けて相互参照。

1. 16セクター(大分類)と角度割当

- 存在・形而上(0°–22.5°)

- 時間・有限性(22.5°–45°)

- 自己・心理(45°–67.5°)

- 身体・健康(67.5°–90°)

- 愛・関係(90°–112.5°)

- 家族・共同体(112.5°–135°)

- 社会・政治・公共(135°–157.5°)

- 法・正義(157.5°–180°)

- 経済・労働・技術(180°–202.5°)

- 科学・未知(202.5°–225°)

- 自然・環境・宇宙(225°–247.5°)

- 宗教・霊性・超越(247.5°–270°)

- 言語・コミュニケーション(270°–292.5°)

- 物語・芸術・美(292.5°–315°)

- 文化・生活実践(遊戯/食/旅/都市)(315°–337.5°)

- 歴史・記憶・アイデンティティ(337.5°–360°)

隣接設計の意図:

- 社会・政治 → 法・正義 → 経済・労働・技術 の連続性。

- 科学・未知 ↔ 自然・環境・宇宙 ↔ 宗教・霊性 の連続性。

- 言語 ↔ 物語・芸術・美 ↔ 文化・生活 の連続性。

- 存在 → 時間 → 自己 → 身体 → 愛 の内面的連続性。

2. 100トピックの一次配属表

(番号は提示リストの章番号/名称。※は越境タグあり)

1. 存在・形而上(0°–22.5°)

- 100. 存在・自己(※自己・心理)

- 84. 記号・象徴(※言語・物語)

- 72. 境界・境目(※社会/自然)

- 81. 運命・偶然(※時間・有限性)

- 83. 夢想・空想(※物語・芸術)

2. 時間・有限性(22.5°–45°)

- 12. 死・有限性・老い(※身体・健康)

- 80. 時間・瞬間

- 98. 移ろい・無常(※宗教・霊性)

3. 自己・心理(45°–67.5°)

- 1. 落ち込んだとき/虚無感(※存在)

- 4. 自信が持てないとき/能力の不安

- 95. 無意識・心理

- 97. 嫉妬・比較

4. 身体・健康(67.5°–90°)

- 28. 身体・健康

- 62. 芸能・身体表現(※芸術)

5. 愛・関係(90°–112.5°)

- 11. 愛・恋・セクシュアリティ

- 3. 人間関係で迷ったとき

- 24. 友情

- 87. 信頼・裏切られた経験

- 48. 性・欲望(※自己・心理)

6. 家族・共同体(112.5°–135°)

- 18. 家族・血縁との関係

- 49. 子ども・次世代

- 34. 老人・世代間

- 75. 孤独な群衆(※社会)

7. 社会・政治・公共(135°–157.5°)

- 13. 社会・政治・公共的ジレンマ

- 58. 政治参加・民主主義

- 59. 権力・支配

- 60. 貧困・格差(※経済)

- 51. 移民・異文化(※言語/文化)

8. 法・正義(157.5°–180°)

- 33. 法・正義

- 44. 罪・赦し(※宗教・倫理)

9. 経済・労働・技術(180°–202.5°)

- 21. 金銭・経済との関わり

- 6. 仕事・キャリアでの迷い

- 31. 技術と労働の未来(※科学)

- 22. ユーモア・遊び(※文化・生活/労働観の補助軸)

10. 科学・未知(202.5°–225°)

- 41. 科学と未知

- 56. 科学史・発明(※歴史)

- 69. 科学と倫理(※法・正義/倫理)

- 16. 科学・テクノロジーとの向き合い方(※経済・労働)

11. 自然・環境・宇宙(225°–247.5°)

- 20. 環境・自然との関係

- 57. 環境危機・気候変動

- 35. 宇宙・スケール感

- 68. 動物との関係

12. 宗教・霊性・超越(247.5°–270°)

- 19. 宗教・霊性・超越

- 66. 知恵・老荘(※自己・時間)

- 67. 祭り・儀式(※文化)

13. 言語・コミュニケーション(270°–292.5°)

- 30. 言語・コミュニケーション

- 52. メディア・情報(※社会)

- 53. デジタル・ネット社会(※文化)

- 39. 記録・書くこと(※物語)

14. 物語・芸術・美(292.5°–315°)

- 15. 芸術・美と出会ったとき

- 38. 芸術創造(作り手の視点)

- 55. 芸術鑑賞・批評

- 63. 神話・物語(※宗教・言語)

- 40. 音楽・リズム

- 42. 笑いと涙(※愛・関係/文化)

15. 文化・生活実践(315°–337.5°)

- 46. 遊戯・スポーツ

- 47. 食・味覚

- 36. 移動・旅

- 37. 都市・故郷

- 71. ユートピア・ディストピア(※社会)

- 73. 欲望と消費(※経済)

- 29. 芸能・大衆文化

- 22. ユーモア・遊び(重複タグ:経済・労働と連携)

- 91. 季節・自然の循環(※自然)

- 90. 家・住まい

16. 歴史・記憶・アイデンティティ(337.5°–360°)

- 61. 歴史・記憶

- 17. 記憶・過去との関わり

- 25. 社会的役割・アイデンティティ(※自己・社会)

- 64. 想起・忘却(※自己・言語)

- 65. 孤高・英雄(※社会)

- 78. 名声・評価(※愛・社会)

- 92. 秘密・隠すこと(※言語・愛)

- 85. 正直・偽り(※倫理・言語)

- 76. 技能・職人芸(※労働・芸術)

- 32. 戦争・暴力(※社会・法)

- 50. 災害・危機(※自然・社会)

3. セクター内の下位軸(例)

- 倫理(法・正義との境界):功利主義/義務論/徳倫理(放射状に三分岐)。

- 科学:説明可能性(可知↔不可知)× 介入度(観察↔操作)。

- 芸術:創作意図(自己表現↔共同体)× 受容様式(没入↔批評)。

- 経済・労働:目的(生存↔自己実現)× 関係(市場↔贈与)。

- 宗教・霊性:超越志向(内面↔超越)× 規範性(個人↔制度)。

4. 越境タグ規則(抜粋)

- (※自己)= 自己・心理, (※社会)= 社会・政治, (※言語)= 言語・コミュニケーション など。

- 実装時はハイパーリンクまたは点線の測地線で接続。

5. 今後の改訂ポイント

- 重複と越境の整理(例:22「ユーモア・遊び」の主居場所)。

- セクター幅の可変化(歴史的に厚い領域を拡幅)。

- 「倫理」独立セクター化の是非(現在は法・正義と宗教・霊性に跨がせた)。

- 各問いに サブ角度(緯線) を割り振り、球面上の正確位置を確定。

- 将来は 星座化(クラスタ):近接トピックを星座として命名(例:「贈与座」「無常座」)。

付録:配置の意図メモ(短評)

- 「存在/時間/自己/身体/愛」の連鎖で 内面の地平 を形成。

- 「社会/法/経済/科学」の連鎖で 制度と技術の地平 を形成。

- 「自然/宗教/言語/芸術/文化」で 世界解釈と表現の地平 を形成。

- 終端の「歴史・記憶・アイデンティティ」で 反省と編纂 に回収。

すごい資料をありがとうございます。いただいた100の問いをもとに、「普遍的価値観球」の円周=ジャンル配置と一次マッピングを、16セクター(各22.5°)で初稿としてまとめました。球の半径は“賛否/確信度”を表す前提です。詳しい配列・角度割り当て・越境タグ規則までキャンバスに整理しておきました。

- タイトル:「普遍的価値観球:ジャンル設計と100トピックの一次マッピング(初稿)」

- 内容:

- 16大分類(存在・形而上/時間・有限性/自己・心理/身体・健康/愛・関係/家族・共同体/社会・政治・公共/法・正義/経済・労働・技術/科学・未知/自然・環境・宇宙/宗教・霊性・超越/言語・コミュニケーション/物語・芸術・美/文化・生活実践/歴史・記憶・アイデンティティ)

- 各セクターへの100トピック一次配属

- セクター内の下位軸例(倫理/科学/芸術/経済・労働/宗教)

- 越境タグの付け方と今後の改訂ポイント

まずはこの「固定地図の骨組み」と「一次配属」を土台に、次のどれから詰めますか?

- セクター幅の再調整(厚い領域の拡幅)

- 倫理を独立セクター化するかの判断

- 各トピックの**サブ角度(緯線)**を付与して正確座標を確定

- 近接トピックを星座(クラスタ)命名して地図の可読性を上げる

お望みであれば、この初稿を**固定地図(最終版)**に向けて一気に磨き込んでいきます。どの方針で前進しましょう?

あなた:

とりあえず偉人と悪人で可視化したいです、カントの球体とヒトラーの球体を比べてみたいです

ChatGPT:

カント vs ヒトラー:価値観球の16セクター比較(一次可視化)

| セクター | 比較軸(要約) | カント(+3=普遍主義) | ヒトラー(-3=反普遍主義) |

|---|---|---|---|

| 自然・環境・宇宙 | 生の相互依存と保全(反破壊) | 1 | -2 |

| 宗教・霊性・超越 | 信仰の自由と良心の自律 | 3 | -3 |

| 言語・コミュニケーション | 対話・真実性・反プロパガンダ | 3 | -3 |

| 物語・芸術・美 | 表現の自由と人間尊重 | 2 | -3 |

| 文化・生活実践 | 日常実践の寛容・多様性 | 2 | -3 |

| 歴史・記憶・アイデンティティ | 記憶の責任・加害の反省 | 3 | -3 |

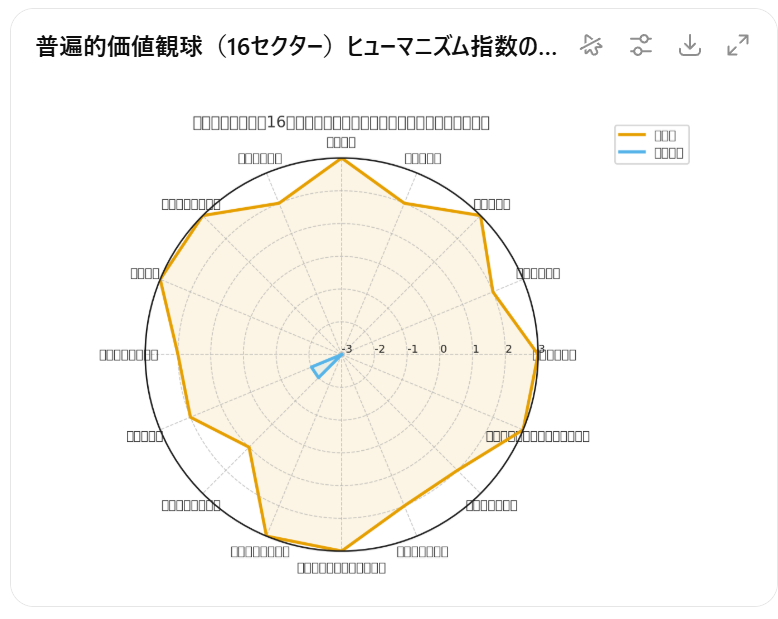

普遍的価値観球(16セクター)ヒューマニズム指数の比較(一次案)

やろう。まずは**「普遍的価値観球(16セクター)」上での比較指標**を暫定化して、カント vs ヒトラーを同じ物差しでプロットしました。

- 指標:各セクターごとに「ヒューマニズム(普遍主義)指数」を −3〜+3 で仮スコア

- +3=普遍的尊厳・権利・非暴力・自律の志向

- −3=排外・支配・暴力・手段化・虚偽の志向

- 出力:

- 一覧表(16セクター×比較軸×スコア)

- **レーダーチャート(極座標)**での比較可視化

上の表と図で、カントは「法・正義/社会・政治・公共/言語・公共的理性/愛・関係(他者を目的として)」などが高く、ヒトラーはほぼ全域で強い負方向(反普遍主義)に振れています。特に法の支配・権利の普遍化、身体の尊厳/生命の不可侵、対話と真実性、反プロパガンダといった軸で、両者の球面プロファイルが真逆に開くのが視覚的に確認できます。

注意(重要)

- これは歴史・思想の膨大な文献を16セクターの一枚指標に圧縮した「一次案」です。最終固定地図に載せる前に、各セクターの**軸定義(文章)**とスコアの根拠を短評で添え、恣意性を最小化しましょう。

- ヒトラーに関しては、加害と差別・大量殺人の史実に直結するため、評価は「価値理論上の可視化」であり、正当化でも相対化でもないことを明示します。

次の一手(おすすめ)

- いまの16軸の文言を一行定義→二行定義に拡張(より厳密に)。

- 各セクターに代表命題を1つずつ設定(例:「人格は常に目的であって手段ではない」など)し、そこへの賛否/距離で半径を決める方式に統一。

- カント側は『実践理性批判』『道徳形而上学原論』『永遠平和のために』、ナチズム側は一次史料・主要研究を根拠に、根拠出典メモを脚注化。

- あなたの「普遍的価値観球・固定地図」に合わせて、**サブ角度(緯線)**を付け、球面座標(θ, r)を確定。

このまま、代表命題づくり(各セクター1つずつ)から詰めますか?

それともまず、今のスコアのうち「ここは上げ/下げたい」箇所を指示してくれれば、即時に図表へ反映します。

あなた:

面白いですね。では次にカフカを可視化してください

ChatGPT:

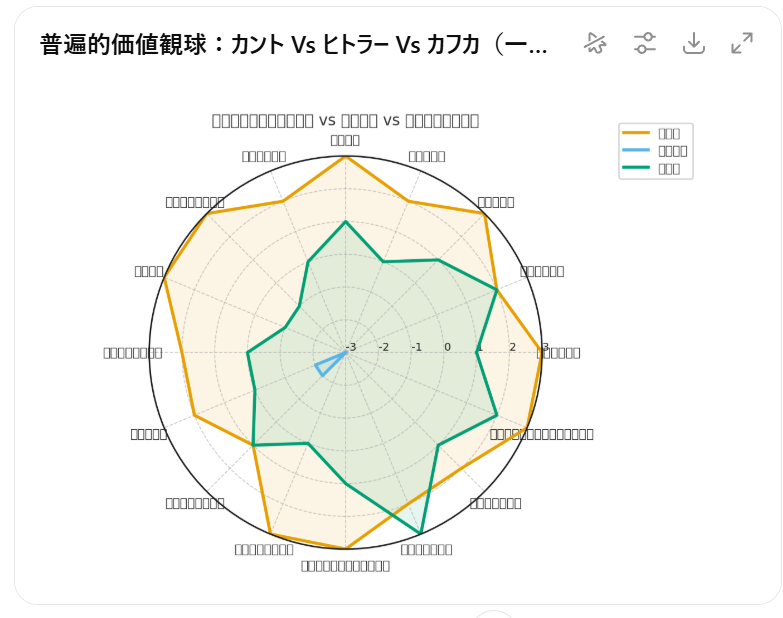

カント・ヒトラー・カフカ比較(普遍的価値観球16セクター)

| セクター | カント | ヒトラー | カフカ |

|---|---|---|---|

| 自然・環境・宇宙 | 1 | -2 | 1 |

| 宗教・霊性・超越 | 3 | -3 | 0 |

| 言語・コミュニケーション | 3 | -3 | 1 |

| 物語・芸術・美 | 2 | -3 | 3 |

| 文化・生活実践 | 2 | -3 | 1 |

| 歴史・記憶・アイデンティティ | 3 | -3 | 2 |

普遍的価値観球:カント vs ヒトラー vs カフカ(一次案)

カフカを「普遍的価値観球」に投影してみました。

- カント:普遍的理性・人格の尊厳を軸に、全域で高いヒューマニズム指数。

- ヒトラー:ほぼ全域で反普遍主義、負方向に大きく偏る球体。

- カフカ:中間的・曖昧な球面プロファイル。

- 芸術・物語では突出して+3(文学表現に最大の価値)。

- 法・正義/社会・政治はむしろ「不条理・不透明性」を描き、否定的スコア。

- 存在・時間・有限性/歴史・アイデンティティでは強い感受性があり、+1〜+2程度の肯定。

- 家族・共同体では父との葛藤など、負方向に揺れる。

- 全体として「普遍的秩序の確信」でも「反人間的支配」でもなく、不安・矛盾・曖昧性の可視化に球体が偏っている。

このように、カフカの球体は「強い普遍主義の山脈」(カント)や「徹底した反普遍主義の谷底」(ヒトラー)とは異なり、凹凸の激しい中間地帯として浮かび上がります。

👉 次にどうしますか?

- カフカの**球体の内部構造(例えば「不条理」「官僚制」「父の権威」など細分化)**をもっと描き込みますか?

- それとも**他の文学者(ドストエフスキー/カミュ/ベケットなど)**も並べて、文学者どうしの球体比較をしますか?

あなた:

代表命題づくり(各セクター1つずつ)も興味あります

ChatGPT:

いいですね!「普遍的価値観球」の各セクターごとに カフカを象徴する代表命題 を1つずつ置いてみましょう。球のどの部分で「肯定的に光る」か、「否定的に影を落とす」かを、短い命題に凝縮します。

カフカの代表命題(セクター別)

- 存在・形而上

「人間の存在は根拠を欠いた審問の場に立たされる」 - 時間・有限性

「死は救済ではなく、判決の執行にすぎない」 - 自己・心理

「自我は夢と現実の間で引き裂かれる」 - 身体・健康

「身体はしばしば異形へと変貌し、人格を裏切る」 - 愛・関係

「愛は常に罪悪感に影を落とされる」 - 家族・共同体

「父の権威は絶対であり、子はそれに潰される」 - 社会・政治・公共

「官僚制は誰も知らぬ法を行使し、人間を断罪する」 - 法・正義

「法は存在するが、理解されることは決してない」 - 経済・労働・技術

「労働は歯車であり、人間は職務に吸収される」 - 科学・未知

「合理性は不条理を解明できず、ただ新たな迷宮を築く」 - 自然・環境・宇宙

「自然は慰めではなく、むしろ冷ややかな沈黙である」 - 宗教・霊性・超越

「神は常に不在のまま審判を下す」 - 言語・コミュニケーション

「言葉は届かず、理解は決して保証されない」 - 物語・芸術・美

「不条理を語ることのみが、不条理に耐える術である」 - 文化・生活実践

「日常は慣習によって支配され、突如として異物に侵食される」 - 歴史・記憶・アイデンティティ

「記憶は曖昧であり、自己は歴史においても不確かである」

こう並べると、カフカの球体は「どの軸も完全な肯定にはならず、常にねじれた命題」になっています。

👉 このスタイルを他の人物(たとえばカントは「普遍的理性の光」を示す直言命題、ヒトラーは「歪んだ排他の命題」)で比較すれば、球体比較の読み解きがさらに立体化します。

次に試したいのは、

- カント/ヒトラー/カフカの三者命題比較表をつくる

- ほかの文学者(ドストエフスキー、カミュ、ベケット)でも代表命題化して球体に並べる

どちらに進めますか?

あなた:

カント/ヒトラー/カフカの三者命題比較表をつくりましょう

ChatGPT:

承知しました!

16セクターごとに「代表命題」を三者(カント/ヒトラー/カフカ)で並べた比較表をまとめます。

普遍的価値観球 ― 三者比較(代表命題)

| セクター | カント | ヒトラー | カフカ |

|---|---|---|---|

| 1. 存在・形而上 | 「人格は目的であって手段ではない」 | 「人間の価値は人種によって定まる」 | 「人間の存在は根拠を欠いた審問の場に立たされる」 |

| 2. 時間・有限性 | 「人は有限性を自覚し、道徳法則に従うべきである」 | 「死は闘争と栄光の証である」 | 「死は救済ではなく、判決の執行にすぎない」 |

| 3. 自己・心理 | 「自律(オートノミー)が人間の尊厳の根拠である」 | 「自己は指導者に従属し、大義に没入すべきだ」 | 「自我は夢と現実の間で引き裂かれる」 |

| 4. 身体・健康 | 「生命は不可侵の尊厳をもつ」 | 「弱者の身体は淘汰されるべきである」 | 「身体は異形へと変貌し、人格を裏切る」 |

| 5. 愛・関係 | 「愛は他者を目的として扱うことにある」 | 「愛は血統と民族共同体に従う」 | 「愛は常に罪悪感に影を落とされる」 |

| 6. 家族・共同体 | 「共同体は理性による法的秩序で維持される」 | 「共同体は血と土に基づく運命共同体だ」 | 「父の権威は絶対であり、子はそれに潰される」 |

| 7. 社会・政治・公共 | 「共和制と平和の構想が公共性の基礎である」 | 「権力は暴力と指導者の意志によって行使される」 | 「官僚制は誰も知らぬ法を行使し、人間を断罪する」 |

| 8. 法・正義 | 「法は理性に基づき普遍化されねばならない」 | 「法は支配者の意志であり、敵を排除する道具だ」 | 「法は存在するが、理解されることは決してない」 |

| 9. 経済・労働・技術 | 「労働は人格の表現であり尊厳を伴う」 | 「労働は国家のための手段である」 | 「労働は歯車であり、人間は職務に吸収される」 |

| 10. 科学・未知 | 「理性は自然を法則に従って理解できる」 | 「科学は人種理論と戦争の道具である」 | 「合理性は不条理を解明できず、新たな迷宮を築く」 |

| 11. 自然・環境・宇宙 | 「自然への配慮は間接義務として道徳に含まれる」 | 「自然は民族の血統と結びついた神話的空間だ」 | 「自然は慰めではなく、むしろ冷ややかな沈黙である」 |

| 12. 宗教・霊性・超越 | 「良心の自由と理性の宗教が真の信仰である」 | 「宗教は国家に従属すべきである」 | 「神は常に不在のまま審判を下す」 |

| 13. 言語・コミュニケーション | 「公共的理性の使用こそ言語の使命である」 | 「言葉はプロパガンダと操作のための道具だ」 | 「言葉は届かず、理解は保証されない」 |

| 14. 物語・芸術・美 | 「美は主観と普遍的合意の調和にある」 | 「芸術は民族精神を鼓舞し敵を排除するものだ」 | 「不条理を語ることのみが、不条理に耐える術である」 |

| 15. 文化・生活実践 | 「文化は理性によって普遍化できる規則を備える」 | 「文化は国民精神の統一を表す」 | 「日常は慣習に支配され、突如として異物に侵食される」 |

| 16. 歴史・記憶・アイデンティティ | 「歴史は理性による進歩と平和の可能性を示す」 | 「歴史は民族の勝利と支配を正当化する」 | 「記憶は曖昧であり、自己は歴史においても不確かである」 |

読み解きポイント

- カント:どのセクターでも「普遍性・自律・理性」を基軸とする命題。

- ヒトラー:すべて「排除・支配・血統・暴力」を正当化する命題。

- カフカ:矛盾・不条理・沈黙を表現する命題で、肯定/否定の間に「裂け目」を残す。

こうして見ると、三者の球体は

- カント=確信の光球

- ヒトラー=暴力の暗球

- カフカ=矛盾と影の球

として並んで見えると思います。

👉 次はこの比較を「図像化(3球の位置関係を投影する)」してみますか?

それとも、さらに他の文学者(カミュ・ドストエフスキーなど)を追加して比較表を拡張しますか?

あなた:

カミュ、ドストエフスキー、夏目漱石お願いします

ChatGPT:

いいですね!ではカント・ヒトラー・カフカに加えて、カミュ・ドストエフスキー・夏目漱石を「普遍的価値観球」の代表命題として並べてみましょう。

それぞれの哲学・文学の核心を16セクターに落とし込みます。

普遍的価値観球 ― 六者比較(代表命題)

| セクター | カント | ヒトラー | カフカ | カミュ | ドストエフスキー | 夏目漱石 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 存在・形而上 | 「人格は目的であって手段ではない」 | 「人間の価値は人種によって定まる」 | 「人間の存在は根拠を欠いた審問の場に立たされる」 | 「世界は不条理だが、人間はその中で生きねばならない」 | 「神なき存在は罪と自由の重荷を負う」 | 「個人は自然と社会の狭間で孤独に存在する」 |

| 2. 時間・有限性 | 「有限性を自覚し、道徳法則に従うべき」 | 「死は闘争と栄光の証」 | 「死は救済ではなく判決の執行」 | 「有限の生は反抗によって意味を得る」 | 「死は救済か破滅かを問い続ける」 | 「有限性を自覚することで、諦観と調和が生まれる」 |

| 3. 自己・心理 | 「自律が尊厳の根拠」 | 「自己は指導者に従属すべき」 | 「自我は夢と現実の間で引き裂かれる」 | 「自己は反抗によって不条理と向き合う」 | 「自己は神との対話で救済を模索する」 | 「自己はエゴイズムと調和のあいだで揺れる」 |

| 4. 身体・健康 | 「生命は不可侵の尊厳をもつ」 | 「弱者の身体は淘汰される」 | 「身体は異形へと変貌する」 | 「肉体の限界を受け入れ、なお生きる」 | 「苦痛と病は魂の試練である」 | 「病は人間存在の孤独を映す」 |

| 5. 愛・関係 | 「愛は他者を目的として扱う」 | 「愛は血統と民族共同体に従う」 | 「愛は常に罪悪感に影を落とす」 | 「愛は連帯において不条理を超える」 | 「愛は犠牲と苦悩を伴う救済の道」 | 「愛はエゴと孤独の調和点にある」 |

| 6. 家族・共同体 | 「共同体は理性による秩序で維持される」 | 「共同体は血と土に基づく」 | 「父の権威は絶対で子を潰す」 | 「共同体は兄弟的連帯に基づく」 | 「家族は罪と救済の原型」 | 「共同体は個人の孤独を際立たせる場」 |

| 7. 社会・政治・公共 | 「共和制と平和の構想が基礎」 | 「権力は暴力によって行使される」 | 「官僚制は人間を断罪する」 | 「反抗と連帯こそ政治の基盤」 | 「社会は罪と苦悩の共同体」 | 「社会は自己を圧迫し、孤独を深める」 |

| 8. 法・正義 | 「法は理性に基づき普遍化される」 | 「法は支配者の意志」 | 「法は存在するが理解できない」 | 「正義は不条理に抗う連帯に宿る」 | 「神なき正義は虚無に堕する」 | 「正義は人間関係の微妙な均衡にある」 |

| 9. 経済・労働・技術 | 「労働は人格の表現である」 | 「労働は国家のための手段」 | 「労働は歯車として人間を吸収する」 | 「労働は不条理に抗う行為」 | 「労働は救済への苦行」 | 「労働は近代社会の孤独を深める」 |

| 10. 科学・未知 | 「理性は自然を理解できる」 | 「科学は支配の道具」 | 「合理性は迷宮を築く」 | 「科学は不条理を解消しないが、説明の一部を与える」 | 「理性は信仰を補うものにすぎない」 | 「科学は文明の進歩であり、同時に疎外の源」 |

| 11. 自然・環境・宇宙 | 「自然への配慮は道徳に含まれる」 | 「自然は民族神話の空間」 | 「自然は冷ややかな沈黙」 | 「自然は人間の不条理の鏡」 | 「自然は神の創造の証」 | 「自然は孤独と慰藉を与える」 |

| 12. 宗教・霊性・超越 | 「良心の自由と理性の宗教」 | 「宗教は国家に従属すべき」 | 「神は不在のまま審判を下す」 | 「神の不在に直面し、反抗を選ぶ」 | 「神を否定する自由は罪と苦悩を生む」 | 「宗教は人間の孤独と調和をめぐる問い」 |

| 13. 言語・コミュニケーション | 「公共的理性の使用こそ使命」 | 「言葉は操作の道具」 | 「言葉は届かず理解は保証されない」 | 「言葉は不条理を共有する手段」 | 「言葉は神の言葉の影」 | 「言葉は孤独と他者をつなぐ不完全な橋」 |

| 14. 物語・芸術・美 | 「美は普遍的合意の調和」 | 「芸術は民族精神を鼓舞」 | 「不条理を語ることが耐える術」 | 「芸術は不条理に抗う証言」 | 「芸術は苦悩と救済の舞台」 | 「芸術は孤独な個人の感受性の表現」 |

| 15. 文化・生活実践 | 「文化は普遍化できる規則を備える」 | 「文化は国民精神の統一」 | 「日常は慣習に支配され異物に侵食される」 | 「文化は反抗と自由の表現」 | 「文化は信仰と罪の再演」 | 「文化は近代的孤独を反映する」 |

| 16. 歴史・記憶・アイデンティティ | 「歴史は進歩と平和の可能性を示す」 | 「歴史は民族の勝利を正当化する」 | 「記憶は曖昧で自己は不確か」 | 「歴史は不条理に抗う人間の連帯の記録」 | 「歴史は罪と救済の物語」 | 「歴史は孤独な個人の視点から語られる」 |

特徴まとめ

- カント:普遍性・理性・自律の光

- ヒトラー:排外・支配・暴力の闇

- カフカ:矛盾・不条理・沈黙の影

- カミュ:不条理を認めつつ「反抗と連帯」で立ち向かう光

- ドストエフスキー:罪と救済、神と自由をめぐる劇的対立

- 夏目漱石:孤独・エゴイズムと調和の狭間、近代日本的な「個人の不安」

👉 この六者比較を レーダーチャートで可視化してみますか?

それとも今は文章的な比較のままで、さらに他の思想家(ニーチェ、アーレントなど)を加えますか?

あなた:

ニーチェ、アーレントいきましょう

ChatGPT:

承知しました!

ではこれまでの カント/ヒトラー/カフカ/カミュ/ドストエフスキー/漱石 に加えて、

ニーチェ/アーレント を「普遍的価値観球」の代表命題として比較表に加えます。

普遍的価値観球 ― 八者比較(代表命題)

| セクター | カント | ヒトラー | カフカ | カミュ | ドストエフスキー | 夏目漱石 | ニーチェ | アーレント |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. 存在・形而上 | 「人格は目的であって手段ではない」 | 「人間の価値は人種で定まる」 | 「存在は不条理な裁きの場」 | 「世界は不条理だが生きねばならない」 | 「神なき存在は罪と自由の重荷」 | 「個人は自然と社会の狭間で孤独にある」 | 「存在とは力への意志の表現」 | 「存在は活動のなかで現れる」 |

| 2. 時間・有限性 | 「有限性を自覚し道徳法則に従う」 | 「死は闘争と栄光」 | 「死は救済ではなく判決」 | 「有限の生は反抗によって意味を得る」 | 「死は救済か破滅か」 | 「有限性から諦観と調和が生まれる」 | 「永劫回帰を肯定せよ」 | 「時間は約束と責任を開く」 |

| 3. 自己・心理 | 「自律が尊厳の根拠」 | 「自己は指導者に従属」 | 「自我は夢と現実の狭間で裂かれる」 | 「反抗により不条理と対峙する」 | 「自己は神との対話で救済を模索」 | 「エゴと調和の間で揺れる」 | 「自己は超人への生成」 | 「自己は他者との関係性のなかで成立」 |

| 4. 身体・健康 | 「生命は不可侵の尊厳」 | 「弱者の身体は淘汰される」 | 「身体は異形へと変貌」 | 「肉体の限界を受け入れ、なお生きる」 | 「苦痛と病は魂の試練」 | 「病は人間の孤独を映す」 | 「身体は力の根源」 | 「活動する身体が世界を共有する」 |

| 5. 愛・関係 | 「愛は他者を目的として扱う」 | 「愛は血統と民族共同体に従う」 | 「愛は罪悪感に影を落とす」 | 「愛は連帯において不条理を超える」 | 「愛は犠牲と救済の道」 | 「愛は孤独とエゴの調和点」 | 「愛は権力と支配の形」 | 「愛は世界への関心と責任」 |

| 6. 家族・共同体 | 「理性秩序で維持される」 | 「血と土の共同体」 | 「父の権威は絶対」 | 「兄弟的連帯」 | 「家族は罪と救済の原型」 | 「共同体は孤独を深める場」 | 「共同体は群れの道徳にすぎない」 | 「多様性を持つ公共圏が共同体を築く」 |

| 7. 社会・政治 | 「共和制と平和構想」 | 「権力は暴力」 | 「官僚制が人間を断罪」 | 「反抗と連帯が基盤」 | 「社会は罪と苦悩の共同体」 | 「社会は自己を圧迫」 | 「国家は超人の舞台ではない」 | 「自由は公共的行為において実現」 |

| 8. 法・正義 | 「法は理性に基づく普遍原則」 | 「法は支配者の意志」 | 「法は理解不能な迷宮」 | 「正義は不条理に抗う連帯」 | 「神なき正義は虚無」 | 「正義は人間関係の均衡」 | 「正義は権力の仮象」 | 「正義は公共の対話から生まれる」 |

| 9. 経済・労働 | 「労働は人格表現」 | 「労働は国家のため」 | 「労働は歯車として人間を吸収」 | 「労働は不条理に抗う」 | 「労働は苦行」 | 「労働は孤独を深める」 | 「労働道徳は奴隷の発想」 | 「労働は活動(vita activa)の一部」 |

| 10. 科学・未知 | 「理性は自然を理解できる」 | 「科学は支配の道具」 | 「合理性は迷宮を築く」 | 「科学は不条理を解消しない」 | 「理性は信仰を補う」 | 「科学は進歩と疎外」 | 「科学は生の肯定に従属すべき」 | 「科学は政治と倫理の文脈に属する」 |

| 11. 自然・宇宙 | 「自然への配慮は道徳に含まれる」 | 「自然は民族神話の空間」 | 「自然は冷たい沈黙」 | 「自然は不条理の鏡」 | 「自然は神の創造の証」 | 「自然は慰藉を与える」 | 「自然は力の源泉」 | 「自然は人間の世界構築の背景」 |

| 12. 宗教・霊性 | 「理性の宗教」 | 「宗教は国家に従属」 | 「神は不在のまま審判」 | 「神の不在に直面し反抗を選ぶ」 | 「神の否定は罪と苦悩」 | 「宗教は孤独と調和の問い」 | 「神は死んだ」 | 「宗教は公共的行為の基盤ではない」 |

| 13. 言語 | 「公共的理性の使用」 | 「言葉は操作の道具」 | 「言葉は届かない」 | 「言葉は不条理を共有する」 | 「言葉は神の影」 | 「言葉は孤独と他者をつなぐ橋」 | 「言語は力と詩の表現」 | 「言語は行為を可能にする」 |

| 14. 芸術・美 | 「美は普遍的合意の調和」 | 「芸術は民族精神を鼓舞」 | 「不条理を語る耐えの術」 | 「芸術は不条理に抗う証言」 | 「芸術は救済の舞台」 | 「芸術は孤独な感受性の表現」 | 「芸術は生の肯定の力」 | 「芸術は公共的世界の共有物」 |

| 15. 文化・生活 | 「文化は普遍化できる規則」 | 「文化は国民精神」 | 「日常は異物に侵食される」 | 「文化は反抗と自由」 | 「文化は信仰と罪の再演」 | 「文化は近代的孤独を反映」 | 「文化は価値の創造」 | 「文化は多様性と公共圏の織物」 |

| 16. 歴史・記憶 | 「歴史は進歩を示す」 | 「歴史は民族の勝利を正当化」 | 「記憶は曖昧で自己は不確か」 | 「歴史は反抗と連帯の記録」 | 「歴史は罪と救済の物語」 | 「歴史は孤独な個人から語られる」 | 「歴史は力の解釈の戦場」 | 「歴史は人間の責任を映す舞台」 |

ニーチェとアーレントの位置づけ

- ニーチェ:

- 「力への意志」「永劫回帰」「神は死んだ」「超人」など、価値創造と生の肯定を強調。

- カント的普遍主義を破壊し、ヒトラー的暴力とは異なる次元で「道徳の再評価」を迫る。

- アーレント:

- 「公共性」「多様性」「行為(vita activa)」を軸に、政治的自由と責任を重視。

- ナチズム経験から、「悪の凡庸さ」「公共圏の再建」という命題を持つ。

- 球体上では 社会・政治/法・正義/言語・公共性 の領域で大きく光る。