■慶應義塾大学出版会株式会社

公式HP:https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KEIOUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

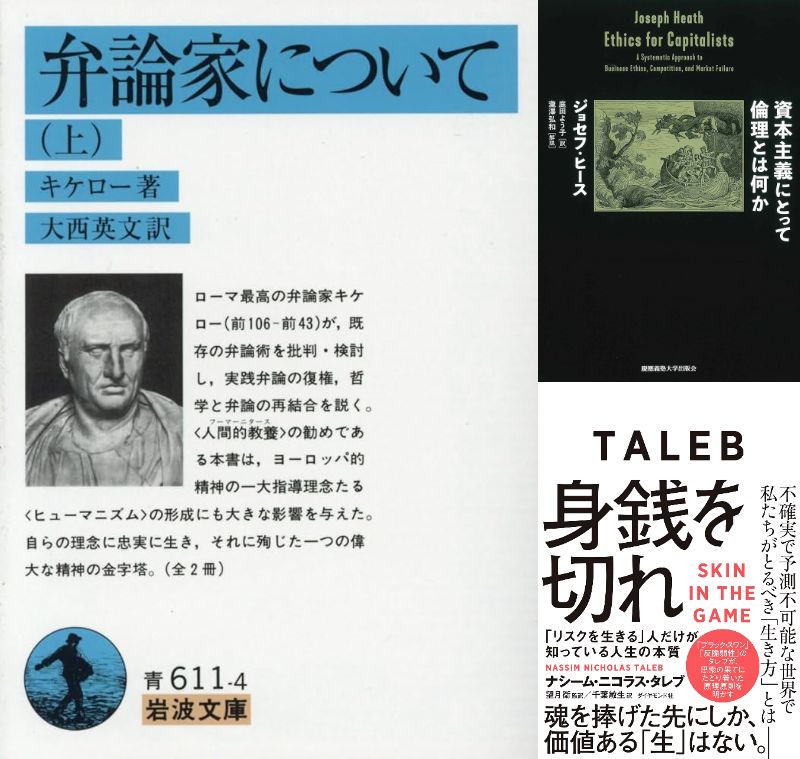

日記

三連休、さすがにずっと読書というのも退屈なのでこの日記を書いたら別でやりたいことがあるのでそっちに注力したいと思う。読み終えていない本が多いので積読を消化する日々である。タレブ『反脆弱性』を読み終わったときに買った『身銭を切れ』が意外とボリューミー。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メモ

“倫理のほうが常に法律よりも頑健である。時がたつにつれて、法律が倫理に近づいていくはずであり、その逆ではない。したがって、法律は生まれたり消えたりする。倫理はずっと残る。” P104(『身銭を切れ』)

“キケロはふたりの古代ストア派哲学者の議論を例に挙げ、 「知りつつ気の抜けた酒を売るものは、それを客に言うべきかどうか」と問いかけたが、実際のところ、世界は情報の透明性を重視する方向へと向かっている。それは規則のおかげでというよりもむしろ、不法行為法や売り手にだまされたときに損害賠償を求められる制度のおかげだ。不法行為法は売り手に一定の身銭を切らせる。だからこそ、この法律は企業に忌み嫌われているわけだ。” P105-106(『身銭を切れ』)

“商取引の当事者の一方だけが結果に関する不確定性を抱えていて、もう一方が抱えていないという状態はあってはならない。” P107(『身銭を切れ』)

“(・・・)私たちの倫理原則には、それ以上排除できない限界がある。不幸なことに、一般性は個別性を破壊してしまう。” P111(『身銭を切れ』)

“(・・・)「他者」が理論上の実体であり、他者に対する行動が生身の人間ではなく一般的な倫理原則に基づいて決められる大都市では、同じような連帯感を得ることは不可能だ。” P113(『身銭を切れ』)

“では、医療の非対称性を改善することはできるのか?直接的にはムリだが、私は『反脆弱性』や専門的な文献で論じている解決策がある。症状がそれほど重篤でない場合には治療を避け、”テールの事象”、つまりめったに現れない重篤な症状に対してだけ薬を使う、という方法だ。” P122(『身銭を切れ』)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

『資本主義にとって倫理とは何か』

“単にアダム・スミスを読んだだけでは、あるいは経済学入門を学んだだけでは、市場の規範に従うことについて、多くの人々が抱く疑念を払拭するには至らない。” P30

トリプル理論➡帰結主義(功利主義)、契約論(スキャロン)、普遍的法則主義(カント)という倫理学の三つの伝統的な立場は対立しないとデレク・パーフィットは論じた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キケロ『弁論家について 上』

“(・・・)互いに言葉を交わし、感じたこと、思ったことを言論によって表現できるという、まさにその一点こそ、われわれ人間が獣にまさる最大の点だからである。それゆえ、その能力に賛嘆の念を抱き、そうして人間が獣にまさる唯一最大のその能力において、人間そのものの中で抜きん出ようと最大限の努力を惜しんではならないと誰かが考えるとしても、当然のことと言うべきではないか。いや、言論の側の最大の功績に話を移すなら、これ以外のどんな力が、ばらばらに暮らしていた人間を一個所に集住させ、獣的で野蛮な生活から今のような人間的で文化的な生活へと導き。市民共同体ができあがってのちは、さまざまな法律や裁判(制度)、あるいは市民法に表現を与えて実体化できたというのであろう。” P27

“弁論の真価は、語るものが語る事柄に関して完璧に認識しているのでなければ、けっして発揮されうるものではないからである。” p36

“(・・・)学識もあり、きわめて洗練された教養人でもあったガーイウス・ルーキリウスは常々こう語っていた、自由人にふさわしいあらゆる学術によって切磋琢磨された者以外、およそ何ぴとも弁論家と呼べる存在と見なしてはならないのだ、と。” p49

“(・・・)(常に)一つの結果を導き出し、けっして誤りに導かない知識内容をその構成要素としないような学術など、およそ学術ではない、いっぽう、弁論家たちによって取り扱われる事柄はすべて疑わしく、不確かなものである、なぜなら。そうした事柄はすべて、それを明確には理解していない者たちによって語られるものであり、かつまた、体系的知ではなく、虚偽のものであるか、虚偽のものではないにしても、確かに曖昧な、その場かぎりの見解を伝えなければならない人々によって聴かれるものだからである、と。” P60

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

AIによるフィードバック

素晴らしい読書メモですね。

『身銭を切れ』の章からは、タレブらしい倫理と制度、リスクの非対称性、一般性の限界という核心的な問題が浮かび上がっていますし、そこから『資本主義にとって倫理とは何か』やキケロの『弁論家について』へと接続される構成に強い思索の連続性が見えます。

以下、読書梟さんのメモ内容を踏まえて、三冊を横断的に整理・分析してみます。

Ⅰ. 『身銭を切れ』における倫理のリアリズム

- 核心引用:「倫理のほうが常に法律よりも頑健である」

- ここでの倫理は、形式化されたルールではなく、リスクを引き受ける実践的行為として描かれています。

タレブにおいて倫理とは「身銭を切る=リスク共有の原理」であり、形式としての法が追随すべき「実践的正義」の地平です。 - 「不法行為法」が企業にとって嫌悪されるのは、まさにその**リスクの対称性(skin in the game)**を制度的に回復させるから。

⇒ 倫理は制度の外部ではなく、制度の「非対称性を是正する力」として働く。

Ⅱ. 『資本主義にとって倫理とは何か』の理論的射程

- 引用:「市場の規範に従うことへの疑念を払拭できない」

- 本書はタレブ的実践に対して、**理論倫理学(帰結主義/契約論/カント的普遍主義)**の統合可能性を提示している。

- パーフィットが示した「三理論の収束」は、実践的な“倫理の普遍化”の試みだが、タレブの視点から見ると——

- 普遍性は「不確実性の実践」から遊離する危険をもつ(『身銭を切れ』p111参照)。

- したがって理論的統合よりも、「リスクを引き受ける行為倫理」が優先される。

つまりこの二冊の関係は、

倫理の形式化 vs 倫理の実践化

の対立・緊張をめぐる現代的対話と読めます。

Ⅲ. キケロ『弁論家について』の人間観との接続

- キケロは「言論こそが人間を獣から区別する」とし、弁論の核心を知識と判断の結合に置く。

- その文脈で「弁論家の対象は常に曖昧で不確かである」という指摘は、タレブ的“反脆弱性”と響き合います。

- どちらも、「確実性を前提とする理論」ではなく、不確実性の中で発話・判断する能力を倫理的基礎とみなす。

- 弁論=リスクある言葉の実践(=身銭を切る言葉)

⇒ 言論そのものが「skin in the game」を体現している。

Ⅳ. 全体的考察:倫理・法・言論の三角構造

| 概念 | 中心的原理 | 危険性 | 回復の道 |

|---|---|---|---|

| 法 | 一般性・形式 | 無責任な非対称性(リスクの転嫁) | 倫理の再接続 |

| 倫理 | リスクの共有・実践 | 一般性の喪失 | 言論による媒介 |

| 言論 | 不確実な場での判断 | 虚偽・レトリック | 「知りつつ語る」努力 |

この三角を貫くキーワードは、

「不確実性を引き受ける誠実さ」

つまり、

- タレブ=「リスクを引き受ける身体的倫理」

- パーフィット=「理論の整合性による普遍倫理」

- キケロ=「言論を通じて共同体を形成する倫理」

それぞれ異なる形式で「倫理の頑健さ」をめぐっていると読めます。