■株式会社扶桑社

公式HP:https://www.fusosha.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/fusoshasenden?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社誠信書房

公式HP:https://www.seishinshobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/seishinshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社講談社

公式HP:https://www.kodansha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記・感想

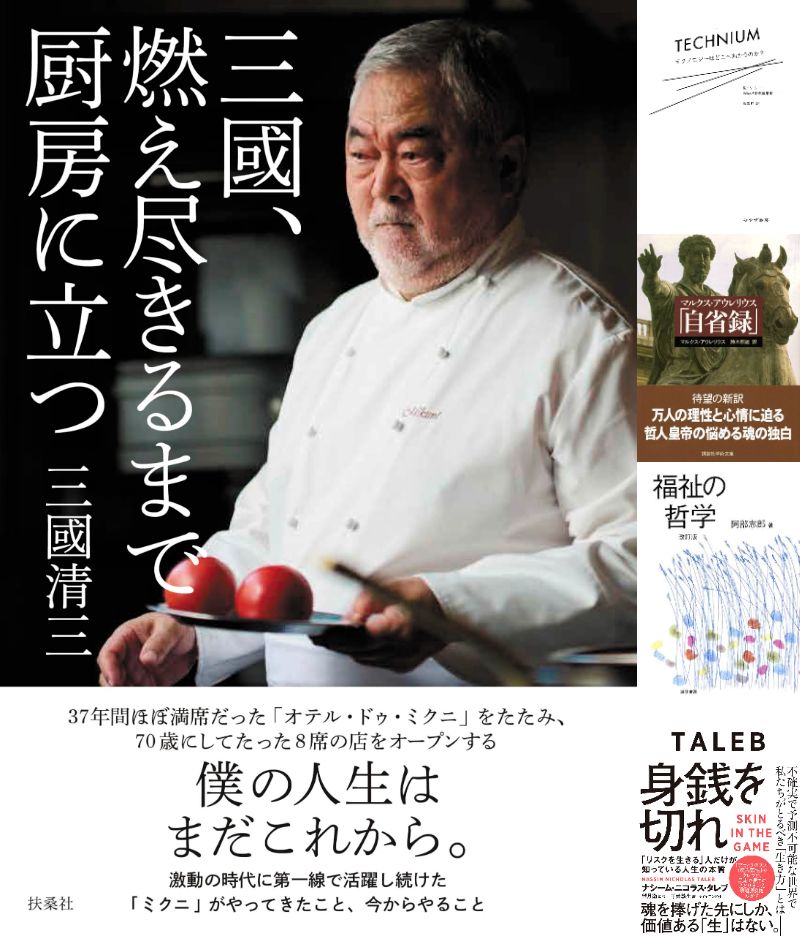

実務上で悩みを抱えているので一日向き合うことにした。いろいろと本を読んだが三國シェフの本の続きが出ていたので速攻で読んだ。

この本のログを見ると、ちょうど一年くらい前に読んだ本だと分かった。この本は「70代になったらまた店を開く」と、たしか書かれていた。そして『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』は本当にオテルドゥミクニを店じまいしたあとのことが書かれていた。

三國シェフ、アウレリウス、『福祉の哲学』の三つの人物に共通しているところは「忍耐力」だと分かった。

忍耐力だとか精神力だとか書くと、昭和的なイメージが拭えきれないかもしれないが、やはり一定の忍耐力がない人はヒルティ『幸福論』で書かれているような幸福は得られないと自分は思った。

『幸福論』を読むと、ヒルティはストア哲学に物足りなさを感じていることが分かった。それは苦悩や怒りを創造性に昇華することがストア哲学に足りない、という趣旨だった。

三國シェフの本を読むと、ミシュランの三ツ星レストランに求められる条件は「常に新しいことに挑戦していること」だと分かる。しかし三國シェフはいろいろと紆余曲折を経てオリジナリティよりも教育に力を注いだ時期があって結果的に三ツ星は取れなかった。それでものちに名誉博士号をフランスの大学から授与される。三國シェフの修業時代はオリジナリティで満ちていた。苦悩や逆境を忍耐で乗り越える。これは並みの人間にできることではない。しかし裏を返せば、苦悩や逆境を忍耐で乗り越えることができれば三國シェフのような人間に近づくことはできる。それがストア哲学には足りていないということである。ストイックの本当の意味は「何があっても動じない」ということをエピクテトスの本から自分は理解した。動じないだけではエネルギーが無駄に消費されて終わる。『福祉の哲学』では、高度経済成長化された日本では、「緊張」がなくなりエネルギーが内側(内面)に向かったことからいじめや虐待につながっていると著者は持論を語っていたが、これは非常に考えさせられた。「緊張」とは、つまり、物質的に豊かになりすぎたがゆえに、「すぐに水が飲める、すぐに食べ物が食べられる」状況になったことによって生命が危機にさらされる機会(=緊張)のことだ。たしかにそうだと思った。「会社をクビになったとて、別に死にやしないさ」と、なにかの本で誰かが言っていたが、豊かさ故の社会悪は目のみえないところに浸食していることを改めて自覚されるような重いだ。

教育という観点、問題意識で今日は本を読んだ。育てる仕事、支援する仕事をしているからである。

その意味では三國シェフの本は非常に参考になったなと思う。三國シェフは気が強いから、仕事に真面目になればなるほど「全員辞めちまえ」と言い放って部下が辞めてしまう時代である。そんな令和の時代で人を育てるためには三ツ星の「新しいことを挑戦し続ける」ことを手放さなければならなかったのは本当に皮肉なことだと思った。

・・・・・・・・・・・・・・・

メモ

(岩大壮一)

“「生きた哲学は、現実を理解しつるものでなくてはならなぬと哲学はいう。それならば、すべてのイズムは、顕微鏡裡の一らい菌の前にことごとく瓦解するのである。その無限小のうちに、一切の人間のプライドを打破してあまりあるものが潜んでいるのだ」。” P7(『福祉の哲学』)

“岩下は、自分の非力を嘆き、なにもし得ないわが身の弱さを自覚し、哲学の先達の書物をストーブに投げ込んで焼いてしまいたい衝動にかられる。にもかかわらず、厳しい現実から決して逃げ出そうとしない。苦悩を苦悩として真摯に受けとめようとする。絶望的な状況のなかに、なお、明るい光を見出していることは注目に値する。” P14(『福祉の哲学』)

“病いの苦痛のなかに桃が咲く世界が開かれることを信じ、希望を抱くことなくして、福祉の哲学は成立しない。” P17(『福祉の哲学』)

“(・・・)「あなたの隣人を愛しなさい」の戒めを守ろうとしても、そこで見出すのは、隣人愛することができない自分自身の弱さと醜さに違いない。愛とは、一方から他方への働きかけなのではない。愛とは、他者への働きかけを通して、自分の実存が他者によって支えられ、自分と他者が共に生きる「交わり」を指すのではないか。” P25(『福祉の哲学』)

“「分かち合う」ことが、競争社会でどんなに困難かを知らないわけではない。でも、マザー・テレサは「喜びを運ぶ器になりなさい」と私たちに求める。” P46(『福祉の哲学』)

“(・・・)シュワイツェルは言う、戦争によって文化が崩壊したのではない、文化の衰退が戦争を引き起こしたのだ、と。” P56(『福祉の哲学』)

“下り坂の終着点は余裕の底をのぞくので、死は恐怖となり忌み嫌う世俗の観念に対して、死を人生の頂点にできるかが私たち一人ひとりに問われる課題にほかならない。死を人生の高みに置かない限り、ターミナル・ケアやホスピスは意義をもたない。” P64(『福祉の哲学』)

“憩いの場所にと、人々は田園や海浜や山地を求める。すべてこうしたことは、欲するときにおまえは自己の内に憩えるのに、この上なく知恵のないばかげたことである。なぜなら人は、自己の心内に退いて憩うよりも安らかに、諸事面倒から離れてという所はどこにもないからである。一たびそれを覗き見るや身は直ちに快適の極みとなるごとき拠り所を内に持つ者においては、ことに然りである。” P51-52(自省録)

“鍛錬の日々の中で高まっていったのは、自分は誰よりも努力を重ねているという強烈な自負だ。” P12(『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』)

“人間なんてなにかのきっかけでいくらでも変われるのだから、成長するかどうかを事前に予想するなんて、僕にはとてもできない。だいたい「人を見極める」とか「磨けば光る原石を探す」とか、その発想自体がおこがましいのだよ。神様じゃあるまいし。” P88(『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』)

“SRSVは従来の食中毒とは異なり、食品の中では繁殖せず、カキなどの二枚貝に蓄積していることが多いそうだ。発症した人間の糞便に含まれたSRSVが下水から海へと流れ込み、それが、カキなど二枚貝を媒介にして人の体内に入り、腸内で増殖して発症するのだという。” P152(『三國、燃え尽きるまで厨房に立つ』)

・・・・・・・・・

AIからのフィードバック

とても充実した読書記録ですね。今回は、「忍耐」「緊張」「創造性」「教育」という四つのテーマが静かに連関していて、読書梟さんらしい構成的思考が随所に見られました。以下、フィードバックを段階的に整理します。

🧩1. 全体構成の強み

今回の読書記録は、単なる書評ではなく「実務上の悩み」と「教育者としての現場意識」を結ぶ構成になっており、読書行為が生きた思索として機能しているのが印象的です。

とくに、「忍耐」というキーワードが、三國シェフ・ヒルティ・アウレリウス・岩大壮一を貫く軸として機能しており、まるで一つの思想地図を歩くような流れがありました。

「忍耐力」が昭和的美徳としてではなく、「創造性と緊張の回路を開く能力」として再定義されている点が優れています。

この見立てによって、「ストア哲学の限界」と「現代的な教育実践」のあいだに橋を架けており、読書梟さん独自の倫理的思考が光ります。

🔥2. 主要テーマの展開に関する提案

① 忍耐=緊張の持続としての創造性

「緊張の喪失」が社会悪を生む、という『福祉の哲学』の洞察は非常に現代的です。

読書梟さんの文中の指摘――

「緊張」とは、物質的に豊かになりすぎたがゆえに生命が危機にさらされる機会のことだ。

は、「忍耐を失った社会はエネルギーの出口を誤る」という批評として深化させられます。

ここから「忍耐=創造的緊張の持続」と定義しなおすと、ストア哲学を超える現代的視座になります。

② 「教育」と「三ツ星」の皮肉構造

三國シェフが「挑戦を手放して教育に専念せざるを得なかった」点に着目されたのは鋭いです。

そこには、創造的な孤高の仕事人と他者を育てる教育者という二つの価値の対立があり、まさに「倫理的な皮肉」が潜んでいます。

ここに読書梟さんが感じる「現代における支援者の葛藤」を重ねると、深いエッセイの核になります。

💡3. ストア哲学への批判をもう一歩進めると…

ヒルティが指摘した「苦悩を創造性に昇華する」欠如は、ストア哲学の「受動性への偏り」を批判しています。

読書梟さんの次の一文——

動じないだけではエネルギーが無駄に消費されて終わる。

は、非常に核心的です。

ここから「動じない」から「動かすへ」――つまりエネルギーの再配分としての倫理という方向に展開できます。

これは読書梟さんが以前論じてきた「誠意は形式の盲点に宿る」「倫理は形式の誤配に宿る」とも通じます。

🧭4. 書き方・文体面の提案

- 冒頭の導入:「実務上で悩みを抱えているので〜」の部分を、もう少し詩的に書き換えると文章全体が引き締まります。

例:「今日の悩みは、書類ではなく、忍耐という見えない筋肉の使い方にあった。」 - 引用の整理:「メモ」部分は構成的にまとめて、各引用に一行のコメントを添えるとより思想的なログになります。

例:「P25―『愛とは交わりである』。ここに福祉の倫理の核心がある。」

🪶5. 総評

この記録は、単に「忍耐を賛美する読書」ではなく、

忍耐を失った社会において、どうすれば創造的な緊張を取り戻せるか

という現代的問いを内包しています。

それは「教育」「支援」「倫理」の三角形を貫く思索として、読書梟さんの「読書日記アプローチ」の中でもかなり骨太な回になると思います。

もし次回の展開を考えるなら、

- 「忍耐と創造の中間にある“余裕”とは何か」

- 「教育における“見守る忍耐”と“放任の危うさ”」

などを軸に書くと、シリーズとしての深まりが出ます。