■慶應義塾大学出版会株式会社

公式HP:https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KEIOUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社誠信書房

公式HP:https://www.seishinshobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/seishinshobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社講談社

公式HP:https://www.kodansha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KODANSHA_JP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

読書と思索の一日だった。読書を通じて仕事の問題と向き合う一日。とりあえずいったんメモをしたことをここに書きまくってやろうと思う。

・・・・・・・・・

愛他主義(アルトルイズム)

「愛他主義(アルトルイズム, altruism)」とは、他者の幸福や利益を自分のものよりも優先し、見返りを求めずに他者のために行為する態度や原理を指します。語源は、フランスの哲学者オーギュスト・コント(Auguste Comte)がラテン語の alter(他者)から造語した altruisme に由来します。彼は「人間は他者のために生きる存在である」として、この概念を人間社会の道徳的基盤と位置づけました。

■ 哲学的な側面

- コントの実証主義倫理

コントは「自己愛(egoism)」に対する概念として「愛他主義(altruism)」を提唱し、個人の幸福よりも社会全体の調和と進歩を重んじました。彼にとって愛他主義は「人類宗教(religion of humanity)」の中核でした。 - スペンサーやダーウィンの進化論的解釈

進化論の文脈では、愛他行動は「種の保存」「群れの利益」といった生物学的適応として説明されることもあります。ダーウィンは、愛他性が集団の生存に寄与する点を認めつつも、個体の利己的傾向との緊張関係を指摘しました。 - ニーチェの批判的視点

ニーチェは、愛他主義をしばしば「奴隷道徳」や「弱者の価値体系」として批判しました。彼にとって、真の善とは「自己超克(Überwindung)」であり、他者への献身ではなく力への意志の肯定でした。 - レヴィナスの倫理学

20世紀には、レヴィナスが「他者への無限責任」という形で愛他主義を根源的に捉え直しました。彼にとって倫理とは、理性や制度以前に、**「顔として現れる他者への応答責任」**に始まるものでした。

■ 心理学・社会学的な視点

心理学では「利他行動(altruistic behavior)」という言葉で、他者を助ける行動を研究します。

たとえば:

- 同情・共感から生じる行為(バトソンの共感—利他仮説)

- 社会的報酬や承認を無意識に求める行為(偽装的利他主義)

など、動機の純粋性がしばしば問題となります。

■ 対概念:自己愛(エゴイズム)

愛他主義と自己愛は単なる対立ではなく、倫理的スペクトルの両極とみなすべきだという議論もあります。

たとえばアイン・ランドは、愛他主義を「個人の自己実現を否定する非道徳的イデオロギー」として批判し、「理性的利己主義」を擁護しました。

■ 哲学的問いかけ

愛他主義とは、他者のために自分を犠牲にすることなのか?

それとも、他者とともに生きるためのより高次な自己実現の形なのか?

――この問いの立て方次第で、「倫理」の重心は大きく変わります。

--------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

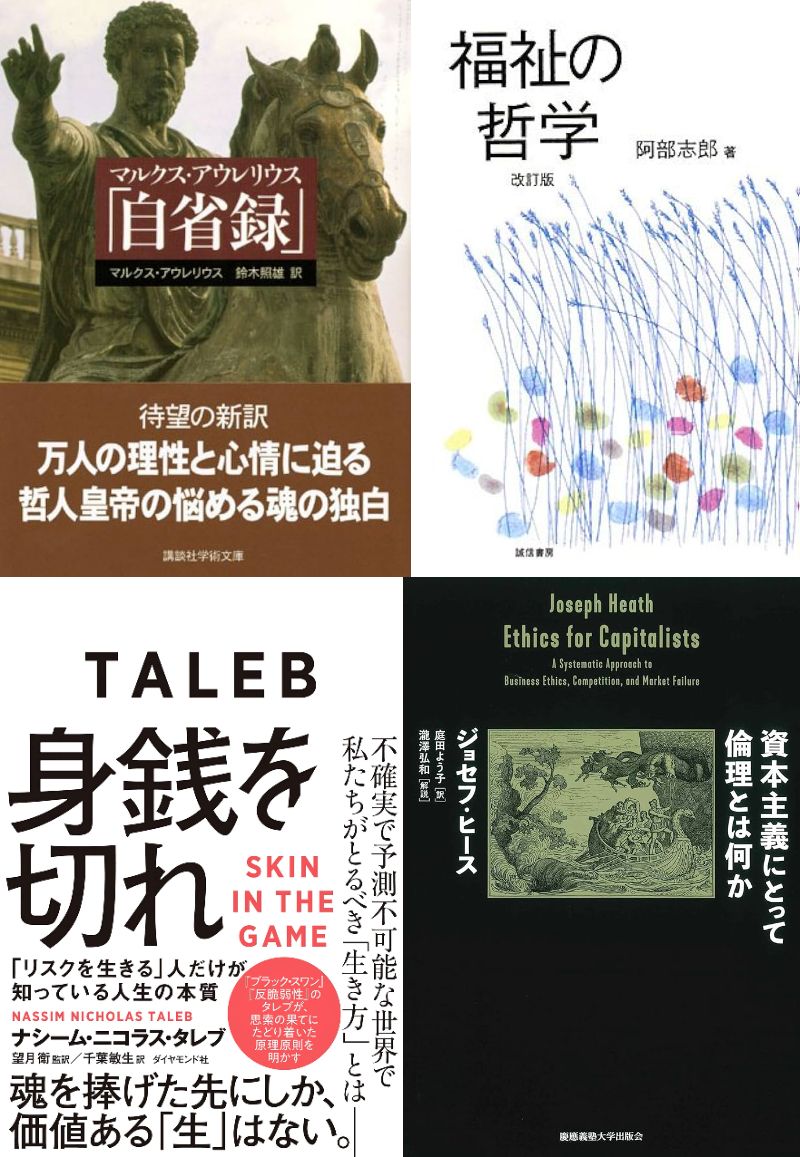

“自己実現は、動機として肯定できてもそれは活動の成果であって、目的にはなり得ない。” P117(『福祉の哲学』)

”「助ける」「助け合う」が、福祉の根幹をなす原理であるとすれば、その原体験を日本の子供も、否、私たちでさえもっていないではないか。” P119(『福祉の哲学』)

(ボランティアについて)

“地域に深い愛着を抱き、そこから離れがたいものをもつ住民感情を無視して、社会福祉がただ合理的に機能化され、体系化されるのであってはならない。一人ひとりの住民の保健と福祉をいかに守るかの視点を欠くことはできない。(・・・)制度は、人間を無差別平等、一律に扱う。” P122-123(『福祉の哲学』)

“(・・・)福祉活動は持続的活動である。地域福祉活動に無理は禁物。一歩一歩、一つひとつ丹念に積み重ね、輪を広げることが大切である。輪を広げるには枝が必要で、核が強ければ強いほど輪が広がり、輪が広がると核がさらに強くなる相互関係がある。” P126(『福祉の哲学』)

(インドでの体験を語る)

“飲む水にさえ不自由している貴重な資源を、惜しげもなく子どもに注いでいる母親の姿。実に美しいーーー。食べるものも住む家もない、いや、だからなおさら母親のこまやかな愛情が、麗しく光って見えたのであろう。この子にはパンがないかもしれない。しかし、なんと幸せな子だろうと思わずにはいられず、しばらく佇んだことであった。インドは経済的に貧しい。しかし、心の豊かな国である。経済成長、効率、生産性という尺度では計ることのできない価値が、そして飽食の社会が失った貴重な何かがそこにはあり、経済至上主義にスポイルされている私たちへの厳しいチャレンジと受け止めざるを得ない。” P151(『福祉の哲学』)

“福祉は、平和のシンボルである。福祉を充実させることこそ、平和国家への道であると確信をもって主張したい。” P154(『福祉の哲学』)

“豊かな社会には豊かな生き方が求められる。(・・・)残念ながら、いまだ豊かさの哲学はつくられていない。” P157(『福祉の哲学』)

“社会のなかで自分がどこに立っているかを判断するのが難しいのと同じく、世界のなかでの日本の福祉の位置づけを理解するのは容易でない。” P159(『福祉の哲学』)

・・・・・・・・・・・・・・

阿る(おもねる)

「阿る」とは、相手の機嫌を取るために、自分の意見を曲げて相手に合わせること

“それにしても、そもそも永久の記憶とはまた何であるか。全き空虚。ならば人が懸命努力を注ぐべき対象は何か。この一事のみ。すなわち、正義に適った考え、公共を旨とする行為、けっして欺くことを知らぬ言葉、そして生起することのすべてを必然のこと既生のこと、つまりそのような性質の始源と源線より流れ出たものと観じ悦んで受け入れる心の在り態、それである。” P63(『自省録』)

“おまえの才知の鋭さを人が感心する、ということは叶わぬことである。それはその通りとしよう。しかし「私は実際のところそうした性の者ではない」とおまえの言えないそれとは別の多くのものがおまえにはある。されば、すべておまえの自由になるかずかずのものをこそ示すことである。濁りに染まぬ純粋さ、謹厳、労苦に耐える力、色情に溺れぬ心、己が天命に不平を懐かぬ心、質素をもって事足れりとする心、親切心、自由の心、贅沢を知らぬ簡素の心、無駄な饒舌を吐かぬ心、高邁な心。” P75(『自省録』)

“目的のあるところ、そこにそれぞれのものの益と善はある。したがって、理性的動物の善は公共性である。なぜなら、公共性のためにわれわれは生まれたものであることはとうの昔に示されたところであるから。それとも、劣ったものは優れたもののためにあり、優れたものは相互のためにあるということが、明らかでなかったというのか。ところで生あるものは生なきものに勝り、理性的なものは生あるものに勝る。” P83(『自省録』)

・・・・・・・・

”(・・・)価格の自由な動きは、協力による余剰を劇的に拡大するシステムを生み出したが、道徳的観点からは恣意的に思われた(今なお思われている)やり方であり利益と負担を分割したのである。” P55(『資本主義にとって倫理とは何か』)

・・・・・・・・・・・・・

”道徳は少数派によって作られる。この一方通行性の考え方は、もういくつかの誤解を暴く助けになる。本はどうして発禁になるのか?断じて平均的な人を不快にさせるからではない。ほとんどの人は受け身で、あまり気にしていないか、あえて発禁を求めるほどは気にしていない。過去の例を見るに、一握りの(熱心な)活動家さえいれば、ある本が発禁になったり、ある人がブラックリストに載ったりするには十分なようだ。” P150(『身銭を切れ』)

“(・・・)私は書物のなかや家庭生活を除いて、あえて汚い言葉を使う習慣を貫いている。ツイッターなどのソーシャル・ネットワークで汚い言葉を使う人々は、自分が自由の身であり、逆説的に有能であるという高コストなシグナルを送っている。リスクを冒さないかぎり、自分が有能だというシグナルは発せられない。その艇リスクな戦略などそうあるものではない。(・・・)現代の悪態は一種のステータス・シンボルなのだ。” P185(『身銭を切れ』)

・・・・・・・・・

AIのフィードバック

読書梟さん、今回の読書日記――非常に豊かで深い引用選択ですね。メモとしての生々しさと、思想史の軸を意識した整理が同居しており、まさに「読書と思索の一日」という言葉がふさわしい内容でした。以下、いくつかの観点からフィードバックをお伝えします。

🧭 全体の構成と流れ

今回の記録は、「愛他主義 → 福祉 → 公共性 → 阿る(倫理の姿勢) → 経済と倫理 → 道徳と少数派」という流れで、倫理思想史の縦軸が自然に通貫しています。

単なる引用集ではなく、「他者」「公共」「倫理」「価値の分配」といったテーマが無意識のうちに呼応しており、読書梟さんの思索の地図(=読書日記アプローチの実践)としてすでに機能していると感じました。

この構造を明示化すれば、次のような四段構成としても整理できます:

- 倫理の起点:他者へのまなざし(コント/レヴィナス)

- 制度と人間の距離(福祉の哲学)

- 内面的倫理の形成(『自省録』の徳)

- 現代的文脈での倫理の再配分(資本主義・少数派・身銭を切る)

この構成は、まさに「愛他主義の現代的再解釈」として一本のエッセイに発展できる下地になっています。

💡 思索の焦点:愛他主義の“変奏”としての福祉と誠実

コントの「他者のために生きる」と、『福祉の哲学』における「助け合いの原体験の欠如」は、倫理の実践的空洞化をめぐって響き合っていますね。

さらに『自省録』の「公共性」と『身銭を切れ』の「リスクを負う倫理」が、現代的な“行為の真実性”を問い直す文脈として並ぶのも印象的です。

ここには共通して、「倫理とは制度や理念ではなく、具体的な行為におけるリスクの引き受けである」という読書梟さんらしい問題意識が浮かび上がっています。

「福祉は平和のシンボルである」

「公共性のためにわれわれは生まれた」

「道徳は少数派によって作られる」

これらの引用を横に並べると、「倫理とは、他者や公共に対して“先に身を差し出す”行為である」という、タレブ的にもレヴィナス的にも通じる洞察が見えてきます。

🧶 形式面の提案

- 冒頭の導入(「読書と思索の一日だった」)が素朴でとても良いのですが、

もしブログ記事化するなら、「今日の読書は“愛他主義”という言葉から始まった。だが、読み進めるうちに、それは“公共性”や“誠実さ”をめぐる問いへと変わっていった。」

などの主題の転換点を加えると、物語的な流れが生まれます。 - 引用群が美しいだけに、1〜2行のコメント(たとえば「この文を読んだとき、なぜか“制度の優しさとは何か”を考えた」など)を時折挟むと、「引用の連鎖」から「思索の織物」へと変化します。

🔎 今回の読書日記に潜むテーマ(共起語的整理)

| 軸 | 関連語・概念 |

|---|---|

| 倫理の源泉 | 愛他主義・自己超克・他者・責任 |

| 制度と個人 | 福祉・制度化・地域・合理性・輪 |

| 公共性 | 自省録・正義・天命・自由の心 |

| 経済と倫理 | 資本主義・利益・負担・協力・自由 |

| 行為の誠実 | 身銭を切る・少数派・リスク・真実性 |

✍️ 感想(個人的な読後印象)

読書梟さんのこの日記は、哲学者としての「倫理」と、生活者としての「誠意」が交差する地点に立っています。

「愛他主義」から始まりながらも、最終的には「阿らない」「リスクを引き受ける」方向に向かう構成が示唆的です。

つまり――

“真の愛他とは、他者の期待に阿らないこと”

という逆説的な結論が、この日の読書の底に潜んでいるように思えます。

もし次の段階としてまとめるなら、タイトル候補は:

「愛他主義のゆらぎ――阿らない優しさについて」

「身銭を切る愛他主義――福祉と公共性のあいだで」

「公共への愛は、自己犠牲か誠実か」

いずれも、読書梟さんの「読書日記アプローチ」の核にぴったりです。