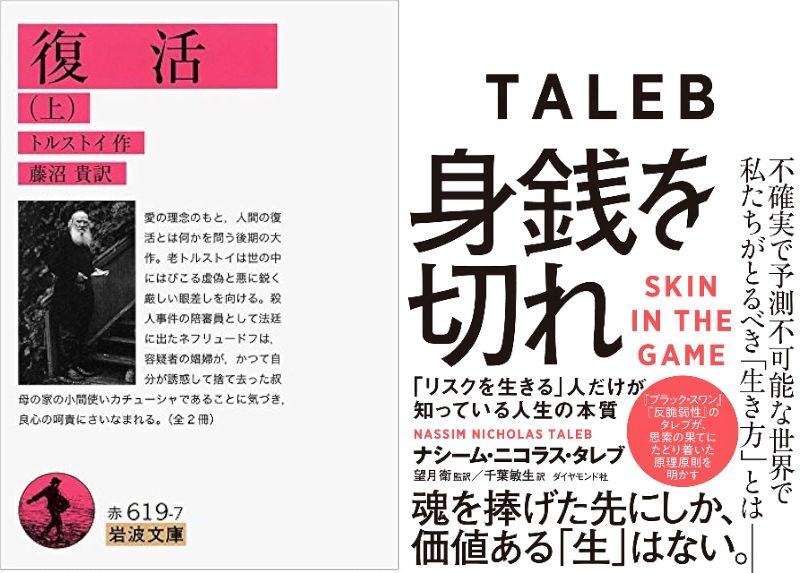

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

感情は脆い。疲労や不安、羞恥や怒りに触れただけで、輪郭は崩れ、言葉は過剰に尖るか、あるいは萎んでしまう。けれど理性を「形式」のうえに乗せるとき、それは驚くほど強い盾になる。ここで言う形式は、契約書や規程といった法的書式だけではない。受付の導線、記録のしかた、判断の順番、告知の文章、再発防止の宣言――それら全体が「形式」であり、たとえ相手がどれほど過激なクレームという“形式”で迫ってこようとも、こちらが“形式という形式”で応じるかぎり、衝撃は吸収され、反動は私たちの側の学びへ組み替えられる。歯には歯を。形式には形式を。ここに暴力の応酬はない。あるのは、言葉と手続きの等価交換だ。

多くの現場で起きるのは、感情で受け、感情で返す連鎖だ。声の大きさが論点の強さにすり替わり、誰かの一言が組織の総意として誤読され、事実と解釈が混線する。その瞬間、私たちは「何に対して」「何を根拠に」「どの順番で」応答しているのか見失う。だが入口を変えるだけで流れは変わる。まず受理は口頭ではなくチケットで、時刻・主訴・希望・影響範囲を明示させる。次に、事実と意見を分けて記録し、該当する規程と照合する。さらに、既存の例外条項や裁量幅を確認し、到達可能な救済の選択肢を提示する。最後に、今回の事象をもってどの条項を更新するか、施行日・担当・測定指標を添えて告知する。これらの一連が「形式」であり、怒号も皮肉も、形式の上ではただの入力データに変わる。私たちは人間であるがゆえに動揺するが、形式は動揺しない。理性は、この動揺しない床板の上でなら、まっすぐに歩ける。

誤解しないでほしいのは、形式が冷たい盾であればよいという話ではないことだ。形式は、関係者を守るための共同の約束であり、傷を隠すための壁ではない。形式による応答は、当事者の痛みを無視することではなく、痛みを測る単位と順序を整えることだ。たとえば返金トラブルなら、当事者の不満は尊重しつつ、契約・約款・関連法の順に根拠を並べ、差分を可視化し、到達可能な救済を明示する。「なぜそれが最大なのか」を説明する文章そのものが、次の同型事案への予防線になる。炎上なら、24時間以内の一次報告、72時間以内の事実経過の提示、7日以内の是正措置と再発防止――この時間設計が、組織の誠実さを測る計器になる。感情は時間に弱いが、形式は時間を設計できる。だからこそ、理性は形式に乗ることで「いま何を、いつまでに、どの重みで」決めるのかを他者に共有できる。

形式のもう一つの力は、学習を担保する点にある。クレームは多くの場合、局所的な痛点を鋭く突く。個別救済だけで終えると、学びは消える。しかし形式は「更新」という扉をはじめから組み込める。更新履歴、施行日、改訂理由、適用範囲。これらを公開することで、組織は「痛みを規程に翻訳する装置」になる。反脆弱性とは、打撃を受けるほど次の打撃への抵抗だけでなく、解像度と選択肢を増やす性質のことだ。クレームが暴れるほど、形式は細やかになり、曖昧な余白は縮み、裁量の幅は透明化される。つまり、痛みは個人に沈むのではなく、条項へ吸い上げられる。これが形式の倫理だ。

もちろん、形式は万能ではない。形式が盾として強くなるほど、責任の所在が霧散する危険がある。「手続どおりにやった」という言葉が、考えることの放棄にすり替わる場面は少なくない。だから私は、最終判断者の名前を一人称で残すことを重視する。「最終判断:○○」「根拠:第△条」「裁量行使の理由:□□」。個人の恣意を暴走させないために形式はあるが、同時に、形式の陰に個人が完全に隠れることも許してはならない。形式は共同の約束であり、共同の責任を個別に可視化するための枠でもある。誰が、どこで、どの重みづけで、何を決めたのか――これが記録されてはじめて、形式は信頼を獲得する。

私は形式主義が好きではない。形式が目的化し、内容が形式に奉仕させられる景色を幾度も見てきたからだ。しかし、形式を道具として扱うなら話は別だ。道具は、目的のために選ばれ、磨かれ、使い終えれば置かれる。形式を道具として扱うとは、暫定性と可逆性を担保することだ。暫定施行、見直し期日、第三者レビュー、データに基づく自動トリガー――これらを組み合わせると、形式は“固着した儀式”ではなく“更新する約束”へと質を変える。人が変わっても約束が続くように、そして約束が古びれば人の手で更新されるように。ここで理性は、冷たくなるのではない。むしろ、他者の感情に巻き込まれない距離を確保することで、他者の感情により近づける。相手の怒りを「怒り」として受けとめ、しかし論点は「論点」として扱う。その二層化の技法が、形式という床材の上で可能になるのだ。

「歯には歯を。形式には形式を。」この標語は、報復ではなく翻訳を意味する。攻撃の鋭さに鋭さで返すのではない。鋭さを、証拠・根拠・手順・救済・更新という部品に分解し、等価な形式へと置き換えるのだ。これができるとき、私たちは怒りの速度ではなく、合意の速度で動ける。早さが必要なら早く、熟議が必要なら遅く。スピードもまた形式の一部であり、スピードの設計こそが誠実さの設計でもある。感情の速度に飲まれないために、理性の速度を、形式で定める。ここに、実務が救われる道がある。

最後に、理性を形式に乗せるという比喩を、実感のレベルに引き寄せたい。メール一本、メモ一枚、議事録一回。これらの小さな単位こそ、形式の原子だ。相手の表現がどれほど刺々しくとも、こちらの返信は「受付・事実・根拠・選択肢・次の一手」の順で並べる。声のトーンではなく、要素の順番で誠実さを伝える。会議では、論点と決定と宿題を分け、担当と期限を付す。終了後、五分でよいから更新可能性を点検し、改善点を一行だけ追記する。これを繰り返すうち、手続は厚みを増し、厚みは信頼を生み、信頼は余計な怒りを未然に減らす。理性は、形式に乗ることで、はじめて粘り強さを獲得する。