■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

■蝶尾出版社

公式HP:不明

公式X:https://x.com/tyoubi_co_1020

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『逆さまの迷宮』上下感想

読み終えてまず驚いたのは、物語がこちらの思考の〈速さ〉ではなく〈深さ〉に合わせて呼吸していることだった。筋を追えば進める類のファンタジーではない。ページのあいだから立ちのぼる空気の温度差、言葉の余白に沈む沈黙の比重、比喩の角度――そうしたものに身体ごと反応していくうちに、読者は「説明される世界」から「解釈して住まう世界」へと移される。Amazonのタグに「形而上学的ファンタジー」とあったが、読んでみるとそれは奇抜な看板ではなく、むしろ誠実な案内板だった。詩と哲学が小説という器に注がれ、物語は現実の鏡像ではなく、現実に踏み出すための足場として組まれている。児童書という棚に置かれていることの挑発も含めて、私は久しぶりに「想像力の授業」を受けた気がした。

「逆さまの迷宮」という題は、単なる奇景の約束ではない。迷宮は本来、出口を隠すための建築だが、ここで反転しているのは構造ではなく私たちの視線だ。順路を示す矢印は用意されていないのに、なぜか「どこかに方角がある」と感じてしまう。説明が少ない、あるいは飛躍が多いと感じるとき、想像力の回路は自然と作動する。隙間を埋めようとする力、関係を仮置きする力、暫定の意味を持ち運ぶ力――それらは「わかった気」を飼いならすのではなく、わからなさに耐えながら前に出るための筋肉だ。小学生がもし「なんじゃこりゃ」と戸惑うなら、それは最初の良い反応である。戸惑いは無能の証明ではない。むしろ、学びの起点としての違和感であり、そこから自分の言葉が立ち上がる。児童書の徳は、読者の年齢を縮めることではなく、時間を広げることにあるのだと思う。

大人になって読むことの妙味もここにある。私はページをめくりながら、物語のどこかに「そうだな、こういうことが待っているよな」という懐かしい未来を見た。理屈ではなく姿勢、説明ではなく態度としての未来。主人公が超えるべき敷居は、怪物や難問として外側にあるというより、むしろ自分の中の世界の向きだ。こちらが応援したくなるのは、成功物語への同調ではない。〈失敗しても世界をやめない〉という練習に、読者として立ち会っているからだ。声をかけたくなる。「主人公よ、乗り越えてみせよ」。その声は物語の外にいる自分にも跳ね返ってくる。私たちの日常は、説明過多と意味不足のあいだで揺れている。だからこそ、説明を減らし、意味の回路を自分で結線する訓練は、読むことと生きることのあいだに一本の橋をかける。

この作品は、読者の中に小さなプログラムを走らせる。入力:わからなさ。手続き:観察→仮説→暫定的な受け入れ→保留→再観察。出力:次の一歩。ここで大事なのは、正解ではなく往復である。問いを持ち、世界に当て、その反応を自分の語彙に編み直す往復。私はこれを「詩的、哲学的、でも小説」という感触として受け取った。詩は比喩で世界をずらし、哲学は概念で世界を組み替える。そして小説は、そのずれと組み替えが人間の時間を通過するときの温度を測る。三者の交差点に読者の身体が立つとき、理解は情報ではなく姿勢になる。

最近の読書環境は、速度と量に偏りがちだ。ダイジェストで把握し、ハイライトで共有し、評価で整列させる。だが、形而上学的ファンタジーと呼ばれるこの線の細い文学は、そうした効率の文法できれいに切り分けられない。むしろ、切り分けた後に残る「残余」こそが読後に働く。範囲――私がここで受け取ったのは、存在・時間・他者・言葉といった大ぶりな主題である。手続き――それらは概論としてではなく、比喩と沈黙の配列として現れる。残余――配列の外にこぼれた微かな違和感が、翌日の視界をわずかに変える。この三行フォームで振り返るなら、作品の効能はテストに出る知識ではなく、視線の癖を矯正する小さな理学療法に近い。

児童書としての配置にも希望を見る。子どもはしばしば「理解できたか」を問われるが、本当は「どこで立ち止まったか」「どんな仮説を立てたか」を問われるべきだ。大人にとっても同じで、読解は評価の技術ではなく、注意の倫理だ。だから私は、このタイプの本がもっと流行ってほしいと願う。想像力は娯楽の過剰ではない。共同生活の基礎体力であり、他者の沈黙に居合わせるための礼儀作法であり、制度の盲点に仮の橋を架けるための土木技術でもある。読後に世界の手触りが半度だけ変わる、その微調整を大量に引き受けるのが文化だとしたら、こうした物語は文化の理にかなっている。

「逆さま」であることは、不安でもある。地図は裏返り、重力は気まぐれだ。けれど、私たちは現実でも小さな反転を日々経験している。予定どおり進めば不安になり、予定外が起きると落ち着く、そんなときがあるだろう。意味があまりに滑らかだと、手応えが消える。だから迷宮は必要だ。行き止まりに触れることで、手の中の世界が再び物質性を取り戻す。物語の迷宮は、読者の身体に「方向感覚を鍛えるための誤配」を意図的に届けてくれる。誤配は無駄ではない。宛先ちがいの経験が、私たちの中に新しい受信箱を作る。

二度目の読書で確信したのは、これは「想像力がないと読めない本」ではなく、「読むうちに想像力が育つ本」だということだ。読み手は最初から資格を持っているわけではない。ページをめくる行為そのものが、想像力の回路を少しずつ太くする。だから、戸惑いと共にいる時間を恥じる必要はない。むしろそこに、読書の倫理がある。理解の速度を誇るより、立ち止まる勇気を讃えたい。主人公へ向けた「乗り越えてみせよ」は、読者自身への呼びかけとして返ってくる。では、私たちはこの呼びかけにどう応えるだろう。明日の生活のどの場面で、どの沈黙に寄り添い、どの行き止まりに手を当て、どの仮説をそっと置いてみるだろうか。

--------------ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

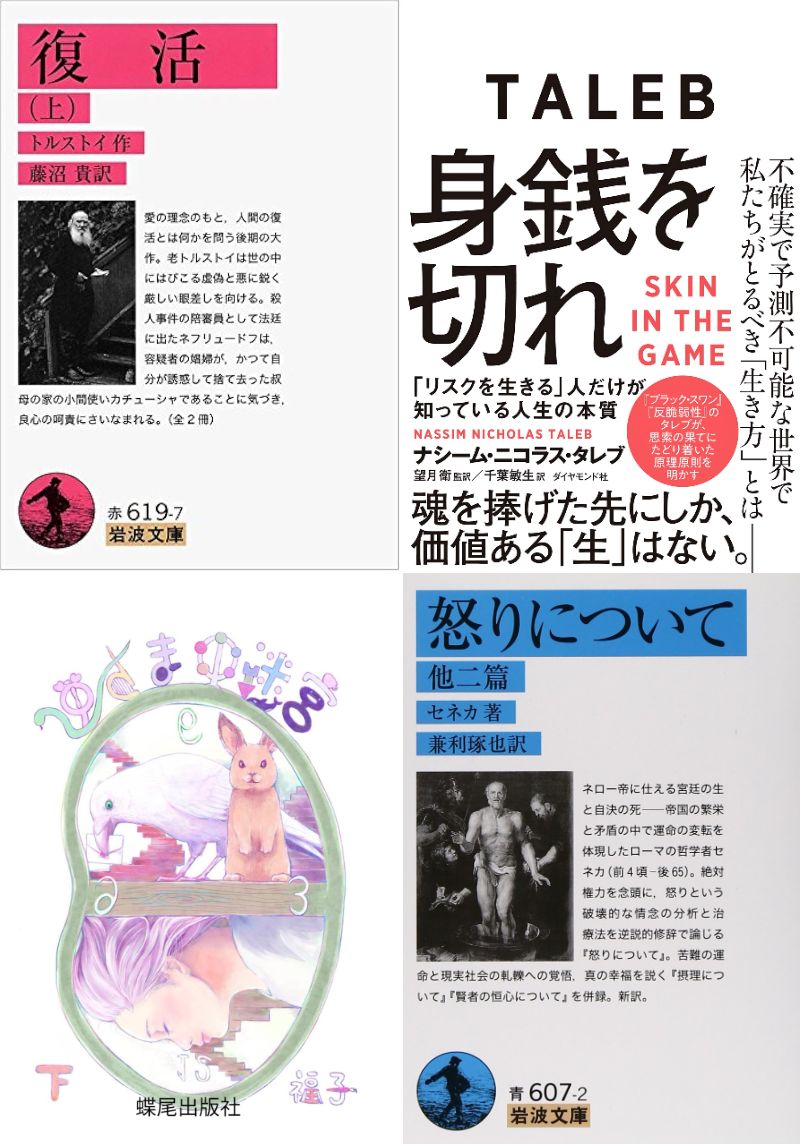

新・読書日記631(読書日記1971)

日記

理論は鋭い。だが、身銭を切らない理論は、しばしば刃こぼれしたナイフのように対象を擦るだけで終わる。タレブが『身銭を切れ』で繰り返し告げるのは、その単純で残酷な事実だ。彼はピケティの格差論を手厳しく批判し、「用いた道具が主張に合っていない」「数学的厳密性にも欠ける」と断じる(p.232)。さらに「競争じみたものは何でも知識を破壊する」(p.255)と、学術界の儀式化への警鐘を鳴らす。私が頷いてしまうのは、これらの言葉が単なる毒舌ではなく、経験則のにおいを纏っているからだ。リスクを引き受けた語り口は、どこか筋肉質で、紙の上からでも手触りが伝わってくる。

私が教場で、あるいは書店の棚でしばしば感じるのは、言葉が「自分の言葉」であることをやめ、ジャーゴンの衣装に着替えた瞬間の寒さだ。誰かの専門領域に属しているらしい言葉が、互いに合意済みの枠組みを反復し、読者が立ち尽くす。閉じた輪の中で「引用」が「証拠」の代理を務め、実験や失敗が追いやられる。タレブが描く「自己参照の儀式的論文発表ゲーム」は、誇張に見えて、現場では妙に現実味がある。私的な読書経験で言えば、特定の分野——たとえばジェンダー研究の一部——でそうした空気に出会うことがある。もちろん、それは領域全体の断罪ではない。現場と伴走し、データや実践に地を置く研究は多く、声高に叫ばない良書もある。ただ、輪の中心に近づくほど、言葉が読者よりも同僚を向きはじめるという、あの嫌な感覚は確かに存在する。私は、そういう本は買わないと決めた。購買は賛成投票だ。財布は最小の民主政である。

それでも、公平であろうとするなら、ピケティの功も認めておきたい。長期統計を可視化し、議論の基盤としてデータを共有財に近づけた仕事は大きい。タレブの批判が刺すのは、道具と主張の齟齬、因果の読み方、厳密性のギャップであり、データ基盤という公共財の価値まで否定するものではないはずだ。問題は、理論が現実を「説明した」気分をもたらすときに、その説明が私たち自身の賭け金とどう接続されるか、という一点にある。誰が負け、誰が支払い、誰が撤退するのか。説明は、損失の割り当てに触れたとき初めて倫理の音色を帯びる。

セネカは、その音色を二千年前から聞いている。「善き者は、何であれ起こることの意義を思い、それを善に変える」(p.15)。彼は結果を支配しようとせず、「どのように耐えるか」を鍛えよと告げる。贅沢は精神の力を抜き取るから避けよ(p.28)と。タレブが語る「身銭」とセネカの「耐える技法」は、別言語で書かれた同じ原理書のようだ。前者は外部リスクの配分を問い、後者は内部態度の形成を促す。外と内の面で同じことを言っている。つまり、己の言葉に損失担保を差し出す覚悟があるか。失敗が自分に返ってくる設計になっているか。そう問い直すと、私たちの日々の読書も、評価の仕方が変わってくる。

古いものを尊ぶ金言がある。ペリアンドロスは「法は古いもの、食べ物は新鮮なものを使え」と言い、アルフォンソ10世は「古い薪を燃やし、古いワインを飲み、古い本を読み、古い友を保て」と言う。歴史家トム・ホランドは、若さ礼賛に眉をひそめたローマ人の気質を称えた。これらの言葉を並べて眺めると、「古いもの」とは惰性ではなく、試練に耐えて残ったもの、つまり身銭の試験を生き延びたものだと分かる。古典を読むことは、単に博識ぶるためではない。損失の履歴に触れるためだ。そこには失敗のコストが確かに支払われている。私たちは、その支払い済みの硬貨の光で自分の言葉を磨く。

他方で、すべての競争が知識を破壊するわけではない、とも思う。タレブの射程は「儀式化した競争」を標的にしている。だが、再現性を競い、公開データの整備を競い、失敗報告を称える競争なら、構造的に身銭に近づける。破壊するのは「見せるための競争」であって、「確かめるための競争」はむしろ知を厚くする。ここでも鍵は、損失の帰属先だ。見せる競争は、失敗のコストを外部化しやすい。確かめる競争は、失敗を記録に刻み、次の手番に引き継ぐ。

私は読書の作法を少し変えた。ジャーゴンに遭遇したら、まず具体例を自分でひとつ挙げる。挙げられなければ、そこにはまだ身体が欠けている。そういう頁には付箋を立て、しばし棚に戻す。反対に、少ない言葉で重い比喩を投げてくる書き方には、立ち止まって体験の在処を探る。比喩は逃げ場にもなるが、しばしば告白にもなるからだ。セネカ風に言えば、それは「耐え方の記録」である。タレブ風に言えば、「自分の損失で担保された語」だ。読書は快楽であってよい。だが、快楽が「力を抜き取る幸福」に変わる瞬間、私はページを閉じる。安逸は、判断の筋力を静かに溶かす。古い薪のように、手強い文を燃やすべき夜がある。

「同時代の同僚は最終審判ではない」(p.253)。この一句も大切にしたい。評価が同時代の承認ゲームに埋没するほど、言葉は現在の支配的な合意に従順になる。すると、未来に向けた手触りが失われる。古い友や古い本の価値は、同時代の審判をゆっくりと超えていくところにある。私たちは、ゆっくり負ける勇気を持てるだろうか。今日、理解されないことを引き受ける勇気。身銭を切る言葉が報われるのは、たいてい遅れてやってくる。

それでも私は、断罪の身ぶりに酔わぬよう、自分を引き戻しておく。特定の領域を丸ごと退けることは簡単だが、簡単な判断はたいてい間違う。輪の外側で、誠実に仕事をする研究者たちがいる。データを磨き、現場に通い、失敗の記録を積み上げる。そうした蓄積こそ、私が「古い本」と呼びたいものの苗床だ。だから私は、買わない本を増やしつつも、読むべき本を探す努力をやめない。財布と時間で投票し続ける。それが私にできる最小の身銭である。

読書は単なる情報摂取ではない。言葉とリスクの交換だ。著者が差し出した担保に、読者である私の時間と注意を重ねる。その重ね方に、倫理が宿る。説明が鮮やかなだけの言葉は、往々にして安い。失敗を通過した鈍い言葉のほうが、じわりと効く。だから私は、今日も古い友に相談し、古い本をひらき、古い薪を焚べる。明日のために新鮮な食べ物を買い、今日のために古い知恵を燃やす。理論が世界を切り分ける刃であることを疑わないが、その刃が自分の指も同じように切り得ると知っている人の語りを、私は信じたい。