■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

■株式会社早川書房

公式HP:https://www.hayakawa-online.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Hayakawashobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社柏艪舎

公式HP:https://www.hakurosya.com/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/hakurosya

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

可逆性という言葉を、今日は一日中ぐるぐる考えていた。きっかけになったのは、昨日の自分の読書日記を読み返したことである。あのとき書いた一節を、少しだけ整えながらもう一度引いておきたい。

わたしが言いたい「可逆性」とは、簡潔に言えば「間違っても戻れるようにしておくこと」である。もう少し真面目に定義するなら、力や制度や市場や言説が誤ったときに、弱い側の人間でも、自力と最小限の支援で回復できる余地を残しておくような設計の倫理である。もっと砕けば、「言えば戻る社会」である。

残念ながら、この「言えば戻る」が成立していない領域は、世の中にあまりにも多い。黙っていれば返金しない。質問しなければ説明しない。苦情がこなければ是正しない。これは、個々人の悪意というより、構造としての「不可逆性」が生み出す悪である。間違いが間違いのまま固定され、弱い側だけがコストを支払い続けるような設計が、静かに常態化しているのである。

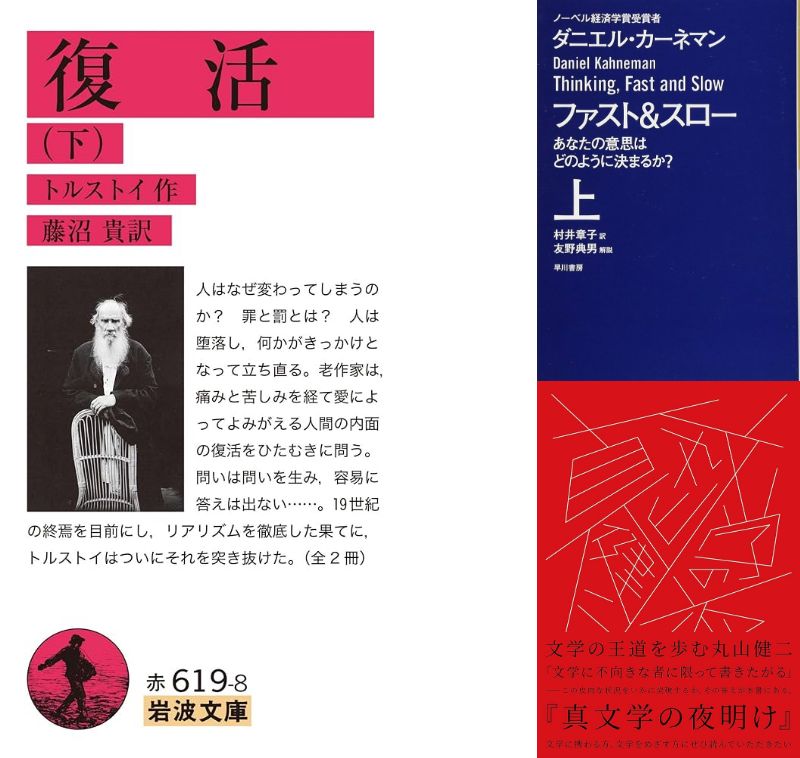

今日読んだカーネマン『ファスト&スロー 上』には、わたしたちの判断がいかに「取り返しのつかない感じ」に弱いかが、いくつも実験つきで示されている。損失回避バイアスはその典型である。いったん手に入れたものを失うことを、同じ額の利益を得ることよりずっと強く嫌がる、あの心の歪みである。制度が不可逆的に設計されているとき、人はそこに飛び込む決断をするだけでも強いストレスを抱えるし、一度選んでしまった後は、損失を認めたくないがゆえに、引き返す判断がますます難しくなる。不可逆な制度は、人間の認知の癖と結託し、二重三重に「戻りにくさ」を増幅するのである。

新卒でブラック企業に入ってしまい、すぐに辞めると「根性なし」のラベルを貼られ、履歴書の傷として長く残る。転職の回数が多いと、それだけで人格や能力に疑義を持たれる。そうした雇用慣行は、まさに「可逆性の低い」設計である。間違った会社に入ることは、人生の方針を誤ることとほぼ同義として扱われる。アメリカではそうはならないと聞く。あくまで聞いた話であり、向こうには向こうの不可逆性があるのだろうが、それでも「やり直し前提」の転職市場と、「やり直しはよほどのことがない限り許さない」日本の空気とは、やはりどこかで対照的であるように思える。

ここで問題なのは、「正しい選択をせよ」と個人にだけ要求し続ける社会のあり方である。カーネマンが明らかにしたように、人間の判断はもともと心もとない。ヒューリスティックに頼り、バイアスまみれで、気分や framing に左右される。その「弱い判断」を前提にしたうえで、「間違っても戻れる」制度設計をしておかなければならないのに、現実には逆のことが起きている。「人間がきちんと自己責任で正しく選ぶべきだ」という強い物語を掲げておいて、裏側では「一度選んだらそう簡単には戻れないようにしておく」という不可逆なロックが、静かに組み込まれているのである。

今日少しだけ読んだトルストイ『復活 下』には、まさに「取り返しのつかなさ」と向き合う人間が描かれている。ネフリュードフの罪は、形式上も道徳上も、もはや消えない。被害者の人生は決定的に狂わされてしまっている。その意味では、そこにあるのはどうしようもない不可逆性である。しかし、それでもトルストイは、人間の心の向き——悔い改め、責任を引き受け直そうとする動き——には、かすかな可逆性の可能性を見いだそうとする。その可能性は、制度によっては決して支えられない。むしろ当時の司法制度は、人を一度「罪人」としてラベリングしたら、その後の変化をほとんど考慮しない不可逆の装置として描かれている。ここでも「心の可逆性」と「制度の不可逆性」が鋭く対照されているのである。

丸山健二『真文学の夜明け』を読みながら、文学そのものが、ある意味で「可逆性の実験場」なのだと思った。小説の中では、愚かしい選択をさせ、破滅させ、別の筋書きを与え、何度でもやり直すことができる。そこでは「もし別の選択をしていたら」という問いを、ほとんど無限回試行することが許されている。真剣に生を見つめようとする文学ほど、この「やり直し」の実験を徹底する。一方で、現実の人生は、基本的に編集がきかない一回性にさらされている。その落差を自覚したうえで、なお「人生の側にも、最小限の可逆性を持ち込めないか」と考えることが、文学を読む者の仕事の一つではないかと思えてくる。

そう考えると、「間違っても戻れるようにしておく社会制度設計」というのは、本当に地味だが決定的に重要である。退職や休学や転職、住まいの変更、チャレンジの失敗からの撤退——そうしたものに過剰なスティグマを貼らず、一定のセーフティネットと「説明すれば戻れる通路」を用意しておくこと。それは派手な成長戦略でも、大きな理念でもない。だが、人が自分のケイパビリティを試行錯誤しながら広げていくためには、「戻れる余白」がどうしても必要なのである。

この観点から見ると、アマルティア・センの「ケイパビリティ・アプローチ」をもじって作った自分の「読書日記アプローチ」も、ひそかに可逆性の倫理とつながっているのではないかと思う。そもそも、どんな本がこの世界に存在しているのか、その情報すら届いていない人が圧倒的に多い。平成後期以降に生まれた人が、閉架書庫に眠る本の存在をどうやって知るのか。アマゾンのランキングでは可視化されないし、図書館の検索画面でも、その本を「検索語として思いつけない」限り、出会うことはない。本の世界は、すでに不可視性と不可逆性の罠にからめ取られている。

だから、わたしは自分の読書日記で、「こんな本もある」「こういう読み方もありうる」という小さな入口を、せっせと増やしていきたいと思っている。これは、「本選びを間違えないためのガイド」ではない。むしろ「いくらでも読み違えてよいし、好みが変わってもよいし、途中でやめてもよい」という可逆的な読書の場を、じわじわと広げる営みである。読書を、人生の縮図としての一回きりの真剣勝負にするのではなく、何度でも立ち止まり、引き返し、寄り道し直せる試行の場として差し出したい。その意味で、「読書日記アプローチ」は、情報へのアクセスの不平等を少しだけほぐしながら、「読み間違いの可逆性」を保証するささやかな装置でもあるはずだ。

この延長線上で、「可逆性アプローチ」とでも呼べるような考え方を育てていくのも悪くない。契約、就労、進学、恋愛、消費——あらゆる分野で、「間違っても戻れる」通路をどこまで組み込めるか。もちろん、すべてを無限にやり直せる世界は存在しないし、存在すべきでもない。トルストイが描いたように、取り返しのつかなさこそが、倫理を鋭くする局面もある。だが、その「一回性」を濫用して、弱い側にだけ不可逆の負債を押しつける制度設計を、どこまで減らせるか。そこには、地味だが確かな政治性が潜んでいる。

カーネマン的な人間観——弱く、バイアスまみれで、ときに愚かなわたしたち——を認めたうえで、「だからこそ間違いを前提とした可逆な制度をつくろう」と考えるのか、「だからこそ強くなれ、自分で何とかしろ」と個人にだけ耐久性を求めるのか。その分かれ目に、これからの社会の居心地の良さがかかっているように思う。読書日記という、とてもささやかな場からでも、そこに一枚、可逆性のカードを切ることはできるのではないか——そんなことを、『ファスト&スロー』『復活』『真文学の夜明け』を行ったり来たりしながら考えた一日であった。