■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

■株式会社生活書院

公式HP:https://seikatsushoin.com/

公式X:https://x.com/seikatsushoin?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

感想

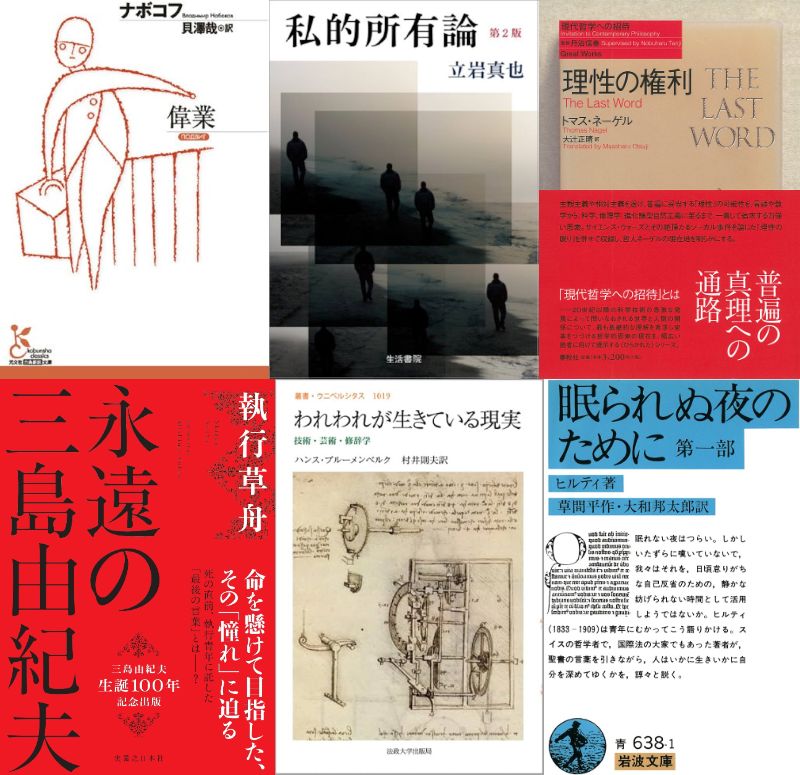

『偉業』を本日読み終えた。消化不良というか、最後までストーリーの軸というか、テーマがあまりハッキリせず、中途半端に物語が終わった。解説も読んだ。敢えてそうしているらしい。人生につきものの偶然性、運命性というものを、細部にわたって芸術的に云々、、と書かれていた。

ナボコフは自身のなかで二作目。『カメラ・オブスクーラ』は4,5年前に読んだ記憶があるが、内容はさっぱり覚えていない。

ナボコフはちょっと自分とは相性が悪いのかもしれない。行き当たりばったりの旅。主人公マルティンの無計画性。なにがしたいのかよく分からない人物性。とらえどころのない全体的な物語の構成。自分には早すぎたか。

・・・

『幸福論 第一部』

読み終わったので『眠られぬ夜のために』を読もうとしたが間違えてこっちをカバンに入れてしまった。

仕方がなく解説をしっかり読むことにした。ヒルティは法律を学び、自分で弁護士として開業し、18年間の勤めた。のちに法務官、代議士、時には教授という、実務家と学者の双方にわたって活躍。多忙のなか読書と思索を欠かさない日々を送っていたことには脱帽。神谷美恵子がヒルティをよく読んでいたのには納得できる。

“特に彼は自分の職業の社会的意義を高く評価して、それにふさわしい道徳的精神と教養とをやしなうために、多忙な業務の間にも読書と思索とを怠らなかった。” P286

・・・

メニングハウス『吐き気』

最近、若干美学に興味が戻り始めた。あまりここでは詳細には書けないが、嫌悪感を考察することがある程度実務にも応用できる環境にいる。

メモ

“ヴァルター・ベンヤミンの意見によれば、ある人物についての知識の正確さは、その人物にとって主要な吐き気の対象物は何かを予見することで実証される。逆に言えば、それぞれの人物にとって<吐き気を催させるもの>を一覧表にして知ることーーーそのためには、それほど多くのデータを必要としないーーーによって、その人物についてかなりの程度まで解明することが可能となるのである。” P36

“ミラーは、吐き気とは「道徳的な主張を表現するという一種の美徳を備えている。吐き気は態度表明が真剣であり、拘束力をもつものであり、断固としたものであることを伝える合図をなす」(180) と考える点において、スウィフト、ヒューム、アダム・スミス、サミュエル・ジョンソンと一致している。P38-39

“(・・・)われわれには、みずからおこなった悪行にたいして有罪判決を下す第六感のようなものが備わっているのだ。” P39

・・・

『私的所有論』

メモ

“市場を廃棄できないという感覚をもって全てを許容してしまうことは、この社会に生きながらものを考えようとする私達にとって、ものを考えるというに値しないと私は思う。” P36

(二章について)

“本章では、私的所有論を正当化しようとする論理がどんなものか、検討する。それは、序文や第一章に示した問題を問題にしないよう論理、「自己決定の範囲なのだから仕方がない、問題はない」という主張、そのような意味での自己決定権の主張がどこから出てくるのかを検討する作業でもある。” P66

“この「ゆえに」が根拠づけられない。(・・・)つまり、「自分が制御するものは自分のものである」という主張は、それ以上遡れない信念としてある。そこで行き止まりになっている。言われていることは、結局のところ、「自分が作ったものを自分のものにしたい」ということなのである。” P81

➡自由(自由に生産し、自分のものにする)はそれ自体、配分を語らない

・・・

『眠られぬ夜のために』

“こころみに、しばらく批判することをすっかりやめてみなさい。そして、いたるところで力のかぎり、すべての善きものをはげまし、かつ支持するようにし、卑俗なものや悪いものを下らぬものかつほろび去るものとして無視しなさい。そうすれば、前よりも満足な生活に入ることができよう。実にしばしば、まさにこの点に一切がかかっているのである。” P67

・・・

日記

今日は珍しく心が著しく平穏であった。

いつものように、軽く酒を飲んでいつものように寝ていつものように起きただけであったが、やはり一日中好きなことができるという自由がそのような気分にさせたのだろうか。

ここで、今日はこの平穏な状態について冷静に観察してみることにした。以下のことがわかった。

・小さなことで満足できる

・ストレスに対してスルーがいつもより簡単である

・欲がない

・まわりがあまり気にならない

・集中力がかなり高い

心を平穏に保つということ、それは中庸と表現すれば単純であるが本質ではない。

そうではない。

中間の状態(平穏)に戻る引力のようなものを感じた。

ちょっとした満足が常に持続することはないが、すぐに目の前のことに集中できる。疲れて負荷がかかってもすぐに中間状態に戻る。ホメオスタシスのようなもの。そういうものが今日、たしかにあった。