■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

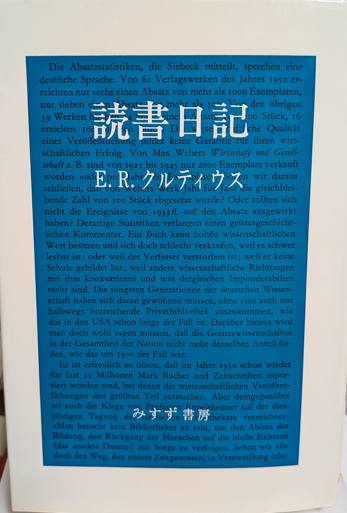

Googleで読書日記で検索をかけたらこの本が出てきた。気になったので読んでみることにした。少しずつちびちびと読んでみたが、日記というよりかはもはや論文。内容としては文学史や文献に関する学問的なエッセイ。

今日から、朝に気力があれば15分ほど家で読書をし、その感想を書いてから外に出てみようと思うに至る。インプットばかりしていては頭がおかしくなる。いな、いつもの同じことのくり返し、横文字で書けばルーティン通りに生きる自分に嫌気がさしてきた。たまにはそんな習慣を打ち破りたいと思う。とはいいつつも毎日読書をすることには変わりない。結局のところ、やることと言えば考えること、本を読むこと、歩くこと、本屋に行くこと、カフェでのんびりすることくらいなのである。

最後に、このクレティウスという人についてAIに聞いてみたことをコピペしておきたい。

みすず書房から、クレティウスという人が書いた「読書日記」という本があります。この本について少し解説をしていただけないでしょうか。

ChatGPT:

『読書日記』は、ドイツの文芸評論家エルンスト・ロベルト・クルティウス(Ernst Robert Curtius)による随筆集で、1960年に初版が刊行され、1973年にみすず書房から日本語訳が出版されました 。本書は、クルティウスが長年にわたり読んだ書物や出会った思想家、作家、詩人についての感想や考察を綴ったもので、彼の知的な広がりと深さを伝える貴重な資料です。楽天ブックス+1みすず書房+1

📚 書籍の特徴と内容

- 文学と精神世界の交差点:クルティウスは、マルローやカヴァフィス、ジャン・パウルなどの作家を取り上げ、彼らの作品を通じて精神世界や人間の存在に迫ります。彼の批評は、単なる文学的分析にとどまらず、哲学や歴史、文化全般にわたる深い洞察を含んでいます。みすず書房

- 歴史と文学の融合:「歴史とは、偉大なる精神のわれわれ生者への絶えざる呼びかけであり、文学において言葉として美の祝福を与えられた生命であり知恵であった」と述べ、歴史と文学を一体のものとして捉えています。彼の視点は、文学が単なる芸術作品にとどまらず、時代や文化を超えて人間の精神を映し出す鏡であることを示しています。みすず書房

- 批評家としての多面的な視野:クルティウスは、マックス・ヴェーバーの『職業としての学問』やカール・マンハイムの『イデオロギーとユートピア』など、社会科学や哲学の重要な著作に対する鋭い書評も収められており、彼の批評家としての幅広い視野と深い思索を感じさせます。みすず書房

✍️ 訳者と出版情報

- 訳者:生松敬三(1930–2003)楽天ブックス+1みすず書房+1

- 判型:四六判

- ページ数:192ページ楽天ブックス

- 定価:1,980円(税込)楽天ブックス

- ISBN:978-4-622-01139-2みすず書房+2みすず書房+2みすず書房+2

- 発行日:1973年1月17日みすず書房

なお、現在は品切れとなっているため、入手は書店や古書店での探求が必要です 。みすず書房

🧠 読者へのメッセージ

『読書日記』は、単なる書評集ではなく、クルティウス自身の知的な旅路を辿る手がかりとなる作品です。彼の筆致は、文学や思想に対する深い愛情と敬意に満ちており、読む者に新たな視点や思索の種を与えてくれます。特に、文学や思想史、批評に興味を持つ読者にとっては、彼の豊かな知的世界を垣間見る貴重な一冊となるでしょう。みすず書房

情報源

あなた:

少し読んでみたのですが、日記ではなく論文ともエッセイともとれるような内容でした。なぜタイトルが日記なのでしょうか。

ChatGPT:

とても鋭いご指摘です。『読書日記』というタイトルに反して、内容は確かにいわゆる「日記文学」ではなく、論文的な構成や思索に富んだエッセイのような文章が中心です。このタイトルの意図には、いくつかの意味合いが考えられます。

✅ タイトルに「日記」とある理由

- 「読書を通じた精神の軌跡」の記録としての日記

- クルティウスは、その時々に読んだ書物や思想家について思索を深めており、それは彼自身の「知的生活」の断片=記録とも言えます。つまり、彼にとって読書は生活の中心であり、日々の精神活動の一環でした。その意味で「日記」と呼べるのです。

- 形式よりも姿勢に重点を置いた「日記」

- 日付を追って生活の出来事を綴る日記ではなく、むしろ「ある精神の持続的な対話」の記録としての日記。内面的な記録という広い意味での“日記”であり、ジャンルとしての日記文学ではないという点が特徴です。

- 対抗的な文学観の表明

- クルティウスは文学や批評が「生きている精神の営み」であることを重視した人物です。「日記」という言葉をタイトルに用いることで、抽象的・形式的な学術論文ではなく、より人間的な、生活に根ざした知の形を意識的に選んだと考えられます。

つまり、『読書日記』という題名は、あくまで「読書とともに生きる知の姿勢」を象徴的に表現したものと解釈するのが自然です。

ご自身は読んでいてどう感じられましたか?読みにくさや魅力、気になる箇所があればぜひ教えてください。

あなた:

まだあまり読んでいませんが、この方にとって読書とはどのような行為だと思われますか

ChatGPT:

とても本質的な問いです。エルンスト・ロベルト・クルティウスにとって、読書は単なる「情報の摂取」でも「娯楽」でもなく、もっと深く、精神的で倫理的な意味を持つ行為だったと思われます。彼の『読書日記』や他の著作から読み取れるその読書観を、いくつかの側面からまとめてみます。

📘 クルティウスにとっての「読書」とは

1. 精神の対話・交流

クルティウスは、書物を「死者との会話」「偉大な精神との対話」の場としてとらえています。読書は単なる知識の習得ではなく、著者との深い精神的な交歓であり、そこに自分自身の思考と感情を持ち込んで応答することが求められます。

彼にとって本を読むということは、「書き手の魂に触れる」こと。だから読書は常に真剣で、慎重な営みです。

2. 倫理的・文化的責任を伴う行為

クルティウスは、西欧精神史や古典に深い敬意を払っており、「何を読むか」「どのように読むか」には倫理的な重みを見ていました。読書は教養形成や人格形成に直結しており、文化的伝統を継承する手段でもあります。

3. 自らの内面を耕す作業

彼の読書観では、本を読むことは「自分をつくり直す」ことにほかなりません。読書は外の世界を知る手段であると同時に、自分自身を内側から変える契機でもあります。

4. 孤独と深さを必要とする知的営み

彼は通俗的な流行書や軽薄な読み物に批判的であり、読書は「深い沈黙と集中」を必要とする行為であると信じていました。その意味で読書は、「孤独の中で鍛えられる精神の鍛錬」です。

🧭 結論:読書は“生き方”そのもの

クルティウスにとって読書は、「人生にどう向き合うか」を問う行為でした。それは学問的営為であると同時に、人格の陶冶であり、文化への参与であり、ある種の倫理的姿勢でもあります。

彼の読書観に共感できる部分はありそうでしょうか?

あなた:

ありがとうございます。もう少し読んでみます。

ChatGPT:

どういたしまして。クルティウスの文章は静かだけれど力強く、じっくり読むほど味わいが深まると思います。読むたびに違った思索を引き出してくれるような書物ですね。もしまた何か心に残る一節や疑問が出てきたら、いつでもお声かけください。

良い読書の時間になりますように。どのあたりから読み進めているのか、また教えていただけたら嬉しいです。