■書籍出版 双風舎(2015年閉業)

公式HP: http://sofusha.moe-nifty.com/blog/

公式X:なし

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

批評家は権威ある大学教授のいいネタにしかならない。もっと悪く言えばカモ。大学教授の緻密な読解に勝てるわけない。「〇〇はこういった、ゆえに△△であり云々」式の批評は素人の仕事じゃない。柄谷さん、竹田さん。この本でボコボコにされている。おっかない。仲正教授は穏やかな語り口調でありつつも、攻撃力が半端ない。読んでいてちょっとヒヤッとする。でもアカデミックでマニアックなことを、素人でもギリギリわかるくらいの説明はしてくれる。今日の説明も腑に落ちた。プログラムはproとgramがくっついた単語だ。前(既に)から文(法)が埋め込まれている。だからプログラムは埋め込まれたとおりのことしかできない。人間もまた、言語習得の時期になんらかの文法規則を埋め込まれる。よって、オリジナリティ溢れる発言をしようが、それはもしかしたらプログラムのように、あらかじめ埋め込まれていることをただ反復(再生)しているだけにしか過ぎないかもしれない。そういうことを仲正教授はさらっと書く。なるほど、と思った。

ただ、素人だからといって発言をしてはいけないということにはならない。

素人にしかできないことはいくらでもある。エリックホッファーのように、働きながら生活と思索をセットにして世に問うた人も数多にいる。

メモ

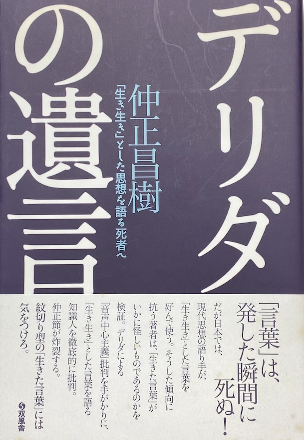

『デリダの遺言』

“エクリチュールの究極の実体のようなものは、究明できない。究明したつもりになっても、その「究明」の営み自体が、何らかのかたちでエクリチュールに依存しているので、その結果自体もエクリチュールによって歪められていると見たほうがいい。「私」たちが、つねにエクリチュールを介して「世界」に接している以上、その媒体であるエクリチュールをとらえ切ることはできない。眼球を使わないで自分自身の眼球を見るということが、どうがんばっても無理なのと同じである。” P161

➡エクリチュールの外部には絶対に出られない

『ケイパビリティ・アプローチとは何か』

“社会が最小限の正義にかなうと言えるためには、人間の尊厳に値する生の前提条件を人々に与えなくてはならないかもしれない。だとしたら、その生が何を必要とするのかを示すことは、政治の舞台にいる者の責務である。” P92