■名古屋大学出版会(国立大学法人名古屋大学)

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UN_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社集英社

公式HP:https://www.shueisha.co.jp/

公式X(集英社新書編集部)(旧 Twitter):https://twitter.com/Shueishashinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

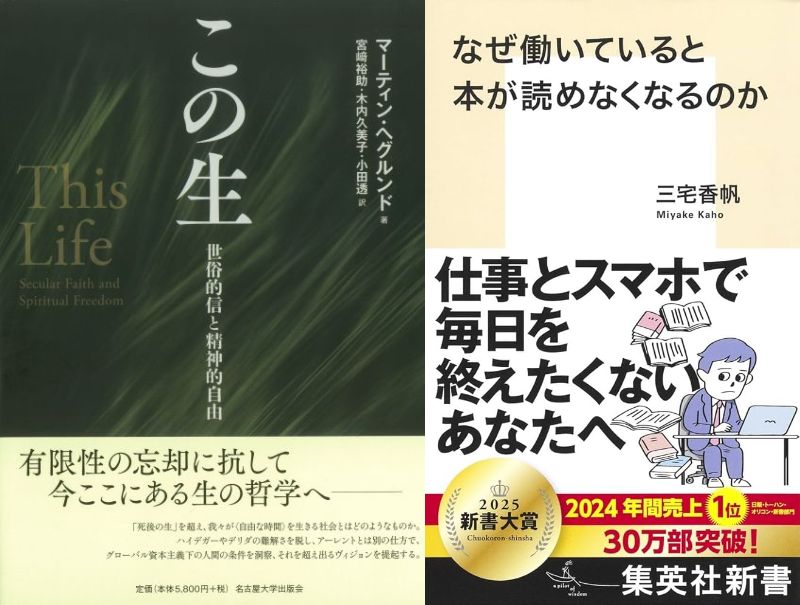

うしろめたい読書日記についてあれこれ言ってしまったので『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んでみた。100ページ読んだ。流れとしては、

著者はIT系に3年ほど勤めた➡9時半から20時くらいまで働く毎日➡全く本が読めない➡日本やばくね?

という前置きのあと、労働と読書をめぐる歴史の話に移行していく。今は大正の円本について語られたところである。前半は『読書の歴史』を想起されるような構成となっている。通勤中、帰宅中の電車で100ページまで進んだのでおそらく明日読み終わる。

「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」という意味が読んで少しわかった。彼女は毎日4,5時間は読みたいのかもしれない。それが働くとなるとダメになってしまう。もともと多読家だったから労働していたらそんな生活はできなくなってしまう。そのような意味合いにちかいと自分は感じた。

よって、このタイトルは若干歪曲している。これはマーケティングの手法上、仕方がないだろう。こうやって挑発し、「ふざけんな」と思わせて本を買わせるという点では見事にその術のはまってしまったといえる。働いているからといって本が読めなくなるわけじゃない。したがって、この本のタイトルの半分は嘘っぱちである。なんともふざけた本である。いや、百歩譲ってこの本はまだいい、この本を有難く読む読者層を自分は軽蔑する。日本の格差社会についていろいろ考えたが、このような本に群がる連中を救いたいとは全く思えなくなってしまった。

「本読まなきゃ」「最近モチベない」なんてツイッターでほざいている人間はもっと悪質で、そんな程度の覚悟で本を称賛しないでほしい。