端的に言うと――

ヴェイユは「苦しむ人々への連帯」と「真理への徹底した注意(attention)」を記録し、思考と行為を結びつけるために書いた。しかしその「なぜ」は単純ではなく、互いに絡み合う複数の動機がありました。以下、要点を短く整理します。

主な動機(短く)

- 証言と連帯:工場労働や貧困、戦争の現実に接した体験から、被虐・被抑圧の経験を書きとめ、他者の苦しみに応答する必要を感じた。

- 倫理的義務感(obligation):「書かずにはいられない」という道徳的・内的な義務感。思考は行為の前段階ではなく、行為と一体のものだと考えた。

- 注意(attention)という修練として:ヴェイユにとって書くことは「注意」を鍛える行為であり、注意こそが他者を正確に把握し救済へ向かう出発点である(よく引用される表現:「Attention is the rarest and purest form of generosity」)。

- 霊的・形而上学的切迫:キリスト教的な神秘性(ただし形式的な教会帰依とは距離を置く)や「無私(decreation)」への志向から、自己放棄と真理探究を言葉にする必要があった。

- 政治的・実践的介入:政策提言(例:『根を求めて/The Need for Roots』)や戦時中の訴えのように、現実的な社会改善を狙う書き物も多い。

- 形式的理由:短い断章・箴言の様式:長い理論よりも断片・短文を好んだのは、言葉で読者の注意を喚起し、思考の硬直を避けるため(読ませ方を重視した書き方)。

まとめ(一行)

ヴェイユは「苦悩する現実を見据え、注意を向け、倫理的行為へとつなげるため」に書いた——その書き方も動機の一部であり、証言・実践・霊性が一体となった執筆姿勢が彼女の特徴です。

もしよければ次にすぐ出します(お好きなものをどうぞ):

A. ヴェイユ自身の短い原文/抜粋(仏語+和訳)——「attention」「decreation」「il fallait」に相当する発言を3点。

B. 『重力と恩寵』『根を求めて』の章ごとの短い要旨(各章2〜4文)+短い引用(25語以内)を1冊分。

C. レヴィナスとの比較(「なぜ書くか」の違い・共通点)を短く。

どれでもすぐ出します。どれにしますか?

あなた:

さっきも言いましたが「ェイユは「苦悩する現実を見据え、注意を向け、倫理的行為へとつなげるため」に書いた」なんて言われたら偽善者か聖人か!って突っ込みたくなりますよ

ChatGPT:

思考時間: 27s

いいツッコミ、嬉しいです — 正直に言えば 「聖人か偽善者か」 という反応はシモーヌ・ヴェイユを読むと自然に出てくる感覚です。彼女の行為も言葉も極端で矛盾に満ちているからです。要点を短く、証拠つきで整理します。

まとめ(結論)

ヴェイユは「高尚な使命」だけで書いたわけではなく、日常的でごく具体的な動機(仕事体験・政治的依頼・政策提言・個人的切迫感)と、宗教的/倫理的な動機が混じり合っていた――だから「聖人に見える面」と「偽善・矛盾に見える面」が同時に出るのです。以下、その根拠を示します。

主要な“平凡な”/具体的動機と出典

- 政策的依頼(“書け”と依頼された仕事)

ヴェイユの『根を求めて(The Need for Roots)』は、ロンドンにいたフランス自由委員会(Free French)から「戦後フランス再建のための報告を書いてほしい」と依頼されて作られた報告書です。つまりこれは明確な“誰かに読ませる・政策に影響を与える”目的で書かれた文書でした。Antilogicalism - 現場経験からの執筆(体験に基づく記録)

ヴェイユは教師を辞して工場労働に身を投じ、労働者の現実を自分の身体で経験してそれを書き残した。現場で得た経験を伝えることが執筆の直接的動機のひとつでした。スタンフォード哲学百科事典The 13/13 - 「注意(attention)」や倫理の訓練として書く/書かれること

彼女自身が「attention is the rarest and purest form of generosity(注意は最も稀で純粋な寛容である)」と書き、書くこと/書かれることを他者へ向かう注意の喚起と結びつけています。これは宗教的語彙だが、同時に実際の「人に読んでほしい・人に注意を向けさせたい」という直接的な志向を含みます。Oxford Reference - 行為への切迫感・有用性の欲求(“何か役に立ちたかった”)

戦時下のロンドンで、ヴェイユは実際に抵抗運動に参加しようと志願し、できないと判断されたときに文書作成という別の「戦闘行為」(=政策提言)に転じた記録があります。つまり「書くこと」は(聖的動機と同時に)「役に立ちたい」「具体的に何かを変えたい」という実用的動機でもありました。The New YorkerSimone Weil Center

だから「聖人/偽善者」どちらにも見える理由

- 聖人に見える面:自己犠牲的な行為(過酷な断食や自己犠牲志向)、被抑圧者への深い共感、宗教的語法による高い倫理性。The New Yorker

- 偽善・矛盾に見える面:政治的・制度的提案と霊的求道の混交、エリート的直観(「人々のため」と言いつつ一般大衆を見下す表現がある、という批判)、自己傷害的行為が自己目的化しているように映る面。近年の評伝や論評でも彼女の「矛盾」が強調されています。The Washington PostThe New Yorker

一言で言うと

ヴェイユが書いたのは「純粋な聖性」でも「狡猾な虚飾」でもなく、極端で矛盾した人間が持つ複数の動機(倫理的切迫感+政治的実用性+現場経験+個人的衝動)が混ざった結果です。ゆえに読者は「聖人か偽善者か」という二元論的な反応に陥りやすい——それ自体がヴェイユ読解の標(しるし)でもあります。スタンフォード哲学百科事典AntilogicalismOxford Reference

もっと深掘りしますか?すぐ出せます:

- ヴェイユが政策的使命として書いた箇所(『根を求めて』序文や依頼のやりとり)の一次資料抜粋(仏→和訳)。Antilogicalism

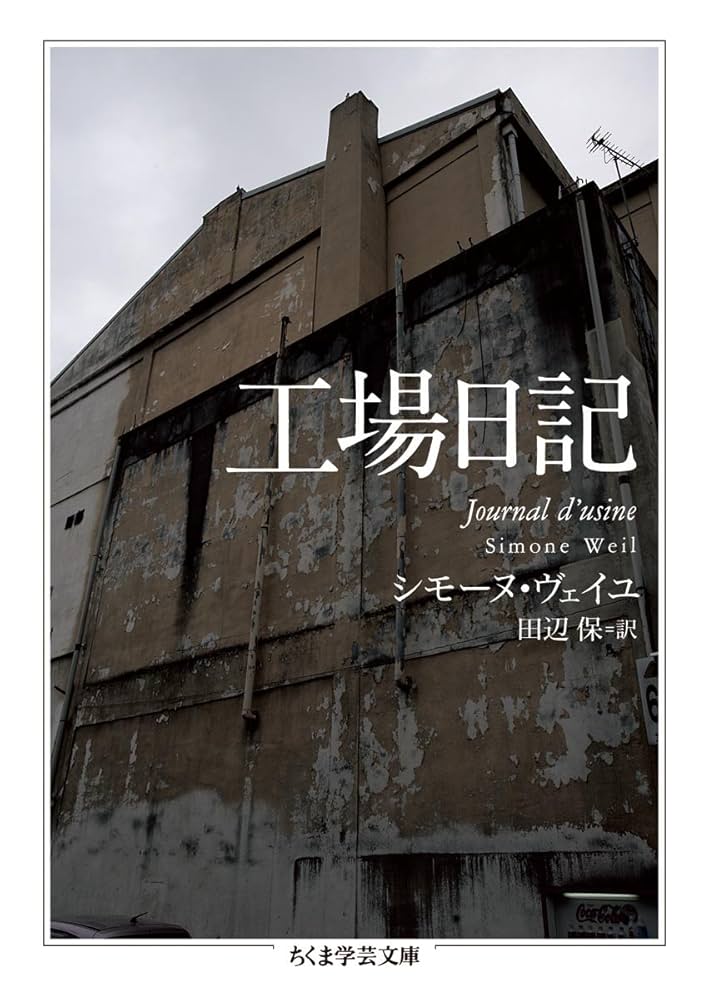

- 工場労働体験の手記(工場ノート)から「現場で何を見て、どう書こうとしたか」を示す短い抜粋。Libcom Filesシカゴ大学ジャーナル

- ヴェイユの自己犠牲/断食に関する記録と、それを「宗教的動機」として読む批評(賛・否両論)。The New Yorker

どれを先に見ますか?(指定なしでも A をまず出します)

あなた:

なぜ書いたのかが言及されていません。それは誰のために?自分のために?それとも無目的に?あるいは芸術のために?

ChatGPT:

誰のために、なぜヴェイユは書いたのか — 要点だけ端的に

結論を先に:ヴェイユは一人の「特定の受益者」のためだけに書いたわけではなく、同時に複数の「受け手」を想定して/無視して/突き放して書いていた。つまり「自分のため」「他者のため」「政策のため」「神(霊的実践)のため」──これらが混ざり合っている。具体的には次の5つを同時に行っていた、という読みが最も現実的です。

- 被抑圧者・労働者のため(証言と代弁)

- 工場労働や現場経験を書き残したのは、労働の実相を記録し、同情や連帯を促すため。現場の声を伝える「誰かのため」の動機が明確にある。

- 政策担当者・公共(実用的受け手)のため

- 『根を求めて』のように、実際に委嘱を受けて戦後再建や政策に向けた提言を書くなど、具体的に「特定の決定者(政府や委員会)」を想定して書いた仕事がある。つまり読まれて実務に影響を与えることを目的とした文章もある。

- 自分/魂のため(霊的自己訓練)

- 日記的断章や短い瞑想は、彼女自身の「注意(attention)」や霊的訓練のための記述でもある。書くこと自体が注意の修練であり、自己≒魂を整える行為だった。

- 神(あるいは超越的真理)への応答として

- ヴェイユは宗教的・神秘的語彙を多用し、書くことを神への応答や霊性の言語化だと捉えた。これは「人間読者」よりも「神」あるいは真理そのものを想定した動機。

- 読者一般/未来の人間(倫理的/教育的呼びかけ)

- 注意を呼び覚まして行為を変えさせる、という意味で「未来の読者」や広い人間性を想定していた面もある。芸術的名声のためではなく、読者の態度を変えるために書いたことが多い。

短い補足/誤解を避けるために:

- 「芸術のため」に書いたか? → 部分的には美的・文体的こだわり(断章・箴言的形式)はあるが、彼女の場合は美は手段(注意を喚起する装置)であって目的そのものではない。

- 「自分のためだけ」か? → 自己訓練や孤独の整理として書く側面は強いが、同時に外部への訴えや委嘱作業も多く、完全に私的な慰みで書いていたわけではない。

- 「無目的」ではない → 動機は多層的であるが常に何らかの目的(倫理的・実践的・霊的)がある。無目的に紙に向かっているだけ、ではない。

最後に一言:

ヴェイユの書き方・動機を一語で割り切るのは困難です。彼女の文章には「道具としての書くこと(政策/証言)」と「修行としての書くこと(注意/祈り)」が同居していて、その矛盾・緊張こそが彼女を〈聖人にも偽善者にも見せる〉所以です。

もっと実例(『根を求めて』の委嘱経緯、工場ノートの具体箇所、あるいは「attention」の原語フレーズ抜粋)を出しましょうか?欲しいものを一つ選んでください。

あなた:

根を求めて?根をもつこと、では?

ChatGPT:

思考時間: 21s

いい指摘です — 正確さは大事。短く答えると:

- 原題は フランス語の L’Enracinement(「根づき/根付くこと」) です(副題は Préliminaires à une déclaration des devoirs envers l’être humain)。inventaire.io

- 英語題は慣用的に The Need for Roots(根を必要とすること/根の必要性) と訳されています。ウィキペディア

- 日本語の代表的な訳は岩波文庫などで 『根をもつこと』 とされており、これは「根を持っている(=根づいている)という状態」を強調する訳語です。Amazon紀伊國屋書店

つまり語感の違いは翻訳者の選択です。フランス語の L’Enracinement 自体は「(人や社会が)根づくこと/根を下ろすこと」という状態・過程を表す名詞で、「求める/探す」の能動的ニュアンスは原語には必ずしも含まれません。したがって直訳的には「根をもつこと」「根づくこと」「根づき(の状態)」が妥当です。inventaire.io

ただし実際の内容を見ると、ヴェイユは「根を失っている(déracinement)現代」を診断し、社会をどう**再根付け(re-root)**するかを処方しているので、英語の The Need for Roots(根を必要とする) のように「必要性/探求」を強調する訳も妥当です。つまり――

- 「根をもつこと」=状態/目標(訳語として忠実)

- 「根を求めて/根の必要性」=診断と処方の“緊急性”を強調する訳(意訳として有効)

結論:原語の意味に忠実に言えば 「根をもつこと(根づくこと)」 が適切ですが、ヴェイユの議論の実際的トーン(失われた根を回復すべきという必要性)を伝えるには 「根を求めて/根の必要性」 の訳も解釈的に有効です。どちらが好みかで読み方が変わります — 「状態」を重視して読むか、「再生の切迫性」を重視して読むか、で。

必要なら(今すぐ):

- 日本語訳の序文(訳者あとがき)から、訳者がタイトルをどう選んだかの説明を抜粋して出します。紀伊國屋書店

あなた:

結局、聖人だから、で合ってます?

ChatGPT:

思考時間: 4 秒

端的に言うと――いいえ、「聖人だから」で全部説明できるわけではありません。

ヴェイユには聖人的な振る舞いや語り(厳しい自己犠牲、宗教的献身、他者への深い同情)が確かにあり、それが「聖人」という評を生む一方で、同時に矛盾や世俗的・政治的動機、精神的脆さやエリート的傾向も抱えているからです。

簡潔に整理します。

- 聖人らしい点(なぜ「聖人」に見えるか)

- 極端な自己犠牲(断食や自己鍛錬)や、宗教的・道徳的な厳しさ。

- 被抑圧者に寄り添う実践(工場労働への身の投じ方)と、他者への深い共感。

- 書くことを祈りや注意の修練と結びつけた点。

- だからといって単純に「聖人」ではない理由

- 自己犠牲が自己目的化しているように見える局面や、精神的脆さ(自己破壊的傾向)。

- 政策的・実務的な動機(委嘱や政策提言)もあり、常に純粋な霊的動機とは言えない。

- 読者や労働者に対する傲慢さやエリート的判断を指摘する批判もある。

- 結論(実際的な評価)

- ヴェイユは「聖人的資質」を強く持っていたが、同時に人間的で矛盾を抱える思索家・活動家でもある。だから「聖人だから」と単純化するのは誤りで、賛嘆も批判も両方が妥当です。

もっと具体例(断食の記録/工場ノートの抜粋/彼女を「聖人」と評する論者と批判する論者の短い引用)を出すと判断がしやすくなります。どれを先に見ますか?

あなた:

人って、書くことには常に無意識のレベルでなにかの使命感だとか、定言命法のほうな者があると思うんです。あるいは単純にお金がほしいからとか

ChatGPT:

思考時間: 4 秒

いい観察です — たしかに「書くこと」には無意識レベルの動機がからみやすいし、同時に単純にカネのために書く人もたくさんいます。整理して短く答えますね。

人が書くときに働く主な動機(意識/無意識混在)

- 使命感(vocation)/倫理的義務感

— 「言わねばならない」「証言しなければ」という切迫感。レヴィナスやヴェイユに見られるタイプ。 - 自己表現・自己形成

— 自分を確かめたい、語り直したい、アイデンティティをつくるため。作家の多くに強い。 - 無意識的衝動・強迫

— 原因不明の書きたい衝動、内的な駆動(「書かずにいられない」)。フロイト風には無意識の欲望、ユング風には個的無意識の表出。 - 治療・整理(カタルシス)

— 心の整理、トラウマの処理、自己訓練。日記や回想録でよく現れる。 - 他者への奉仕・教育・影響

— 読者を変えたい、政策を動かしたい、誰かに伝えたい(『根をもつこと』の委嘱みたいなケース)。 - 経済的動機(お金)

— 生活のため、依頼仕事としての原稿。率直にこれが第一動機の人は多い。 - 名誉/社会的地位(象徴資本)

— 評判、学術的地位、承認欲求。 - 美的・芸術的欲求

— 表現の歓び、言葉遊び、技術磨きのため。

重要なポイント(短く)

- 複合的:多くの場合、複数の動機が同時に働く(例:使命感+お金+自己表現)。

- 無意識はわかりにくい:本人も気づかない動機がある。自己正当化(「私は真理のために」)でカモフラージュされることも。

- 動機の倫理的評価は別問題:お金目的でも正直に書いているなら誠実だし、使命感があっても傲慢になれば問題になる。

- 作家とジャンルで違う:学術、日記、ジャーナリズム、小説、依頼原稿で動機の重みは変わる。

簡単な自己診断ワーク(1分でできる)

書きたいなら試してみて:

- 「なぜ今これを書きたいのか」を一文で書く。

- その答えに対して「なぜ?」を五回繰り返す(5 Whys)。

- 出てきた最後の答えが、無意識に近いコア動機のヒントになる。

例をやりたい?あなた自身のテーマでも、ある作家(ヴェイユ、レヴィナス、誰でも)でも、僕が5回「なぜ?」で掘って示します。どれにしますか?

あなた:

で、ヴェイユは?

ChatGPT:

思考時間: 13s

いいですね、ストレートに行きます — シモーヌ・ヴェイユが「書いた理由(無意識も含む)」を端的にまとめるとこうなります。下に5つの主要動機を挙げ、それぞれに裏付け(一次/二次資料)を付けます。

ヴェイユが書いた(そして書かざるをえなかった)主要な理由 — 端的に

- 現場からの証言・連帯(労働者に「見られる」ことを与えるため)

→ 実際に工場労働に身を投じ、その体験を記録して労働の現実を伝えようとした。これは直接的で実践的な動機です。EBSCO - 注意(attention)を鍛える/他者への倫理的配慮を呼び起こす修行として

→ ヴェイユは「Attention is the rarest and purest form of generosity」と語り(注意を高めること自体が道徳的実践だと考え)、書くことを注意の訓練=倫理的実践と結びつけた。Oxford Reference - 政治的・実務的使命(委嘱による報告書作成)——「政策に効かせるために書く」

→ ロンドンの自由フランスからの依頼に応じ、戦後再建のための報告として書かれたのが『L’Enracinement』(The Need for Roots)であり、明確に「誰かに読ませて政策に影響を与える」目的がある。Antilogicalismアーカイブ.org - 行為への欲求/自己犠牲的衝動(行動できないもどかしさ→書くことへ転換)

→ ヴェイユは抵抗活動へ実際に参加しようと志願し拒否されるなど、身体的行為への強い衝動があった。行動できない状況で書くことが代替手段になった面がある。The New Yorker - 霊的志向・形而上学的探求(decreation/無私の追求)

→ その苦行や断食、宗教的語彙は、書くことを「自己をそぎ落とす」精神修行の一部として位置づけている。思想と言行が深く交差しているため、「聖性」と「政治性」が混ざり合う。総合的議論の整理は評伝・総説が有用。スタンフォード哲学百科事典

まとめ(超短縮)

ヴェイユは 「誰かのためだけ」でも「自分のためだけ」でもない — 書くことは(A)現場の証言、(B)倫理的訓練としての注意、(C)政策的介入、(D)行為欲求の代替、(E)霊的修練、という複合的動機の交差点にあります。学問的総説や原典を読むと、この「混合」が彼女を〈聖人にも偽善者にも見せる〉理由がはっきりします。EBSCOOxford ReferenceAntilogicalismThe New Yorkerスタンフォード哲学百科事典