■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

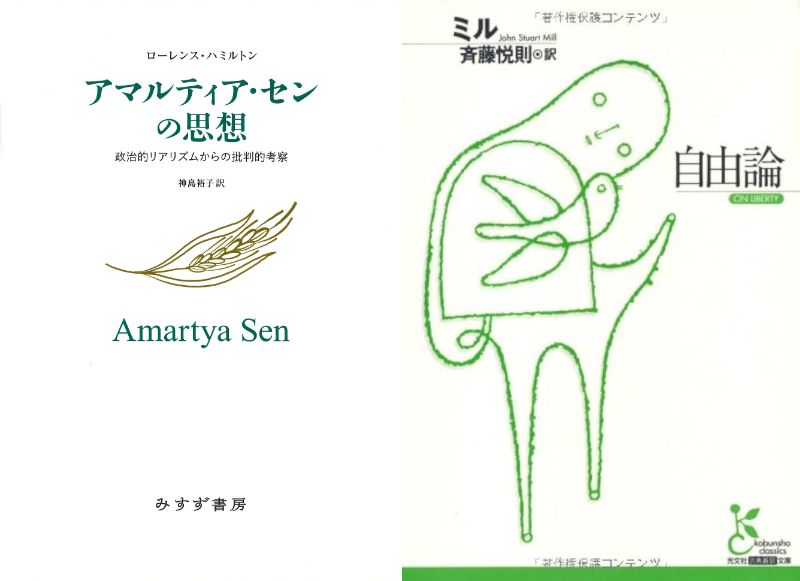

最近の数日間、私はX上での議論に巻き込まれていた。きっかけは、何気ない引用ポストだった。「なんで小説しか読めないんだ?」という問いかけが、瞬く間に「小説を馬鹿にしている」との批判を呼び、波紋のように広がっていった。私の側にあったのは、ある種の苛立ち――いや、正確に言えば「違和感」である。SNSに流れる無数の読書ポストが、ほとんど小説に偏っている。ビジネス書やエッセイが混じることはあっても、歴史や社会科学、自然科学やルポルタージュといったノンフィクションは、きわめて少数派に見える。この狭さは、読書文化そのものを窒息させはしないか。その素朴な疑念を、短い言葉で放ったにすぎない。

だが、受け止められ方は大きく異なった。「読まない」ではなく「読めない」と書いたことは、相手の能力を見下しているのではないか。そう指摘する人は少なくなかった。確かに、言葉の選択が誤解を招いたことは否定できない。私は「選択しない」よりも「選択できない」傾向が強いのでは、と観察から思ったにすぎないが、それは簡潔な言葉にすると、能力否定のニュアンスを帯びてしまう。言葉の怖さを改めて思い知らされた。

さらに議論は別の角度から燃え広がった。「人間的に終わっている」「頓馬」といった表現や、「虫」「家畜」という比喩は人格攻撃ではないのか、と執拗に突かれた。私はあくまで「コメント欄の状態」や「群集的振る舞い」への形容として用いたつもりだった。だが、それを個々人への罵倒と受け止められるのも無理はない。ここには「危害」と「不快」の境界線という、J.S.ミルの『自由論』が扱った古典的な問題が立ち現れる。ミルは「他者に危害を加えない限り、人は自由である」と述べたが、危害と不快はしばしば混同される。比喩が不快を招いたとしても、それは直ちに危害と同義にはならない。しかしSNSの現場では、両者は即座に同一視され、議論が封じられる。

私はそこに「ロゴス」の必要性を痛感する。プラトンが語ったように、対話は単なる感情の応酬ではなく、論点を検証しあう理性的営みであるべきだ。だが現実のSNSでは、ブロックや捨て台詞が「対話の遮断」として頻発する。もちろんブロックは各人の自由であり、自己防衛の手段でもある。だが同時に、それは「論理を検証に晒す機会」を断ち切る行為でもある。私が「人間的に終わっている」と表現した背景には、この「ロゴスの放棄」への落胆があった。それを攻撃とみなすか、文化批評とみなすか。ここにもまた、解釈の揺らぎが潜む。

批判の声はやまない。ある人は「小説以外を読まない人にだけ焦点を当てるのは不公平ではないか」と問いかけた。自己啓発本しか読まない人もいるのだから、そちらにも同じ疑念を投げるべきではないか、と。確かに、その通りである。私は「小説の偏重」があまりに可視的であったため、そこに光を当てたが、他分野の狭さもまた問題になりうる。議論の射程を広げる必要があると反省する。

別の人は、「ロゴス的問いとは何か」と詰め寄ってきた。私にとってそれは、単に「答えを即断するのでなく、論点を明確化し検証する営み」を意味する。つまり「問いの形を整える」ことが先決であり、愚痴や罵倒に留まるのではなく、議論可能な形式に転換する作業だ。だがその説明自体も、難解だと退けられる。SNSの速度とロゴスの緩慢さは、やはり相性が悪いのかもしれない。

私はこの数日で、いくつもの批判を浴び、そのたびに反論や説明を繰り返した。あるときは160字で切り返し、あるときは長文でエッセイを綴った。だが終わってみれば、残るのは虚脱感と少しの学びである。「私は完璧ではない」という当たり前の事実を、痛烈に思い知らされた。言葉の誤解は避けがたく、意図せざる攻撃性が他者を傷つける。だが同時に、「不快」と「危害」を区別せず、即座に人格攻撃と断ずる風潮にも危うさを感じる。感情を起点に論点を封じることは、公共的討議そのものを痩せさせるからだ。

この経験を、読書日記にどう記しておくべきだろうか。私は思う。読書とは、ただ知識を得ることではなく、自らの言葉の運用に責任を持つ訓練でもある。小説を読むにせよ、ノンフィクションを読むにせよ、そこで得た世界像をどのように他者と共有するかが試される。だからこそ、私はノンフィクションの存在をもっと可視化したいと願ったのだ。だがその願いは、言葉の稚拙さや文脈の不足によって、容易に「攻撃」と受け止められてしまった。そこに、読書と発信のあいだに横たわる深い谷を見た。

最後に私は、書棚を眺めながら考えた。そこには小説もあり、思想書もあり、歴史書や科学書もある。その多様さは、世界の多声性を反映している。私が批判の応酬に疲弊しつつも読書に戻るのは、結局そこに「ロゴスの源泉」があるからだろう。本は感情を即座に投げ返さない。沈黙のうちに、問いを持続させる。その沈黙の重みを、SNSの軽さの中にどう持ち込むか。これこそが、いま私に突きつけられている課題なのかもしれない。

・・・

メモ

今日、この国において、人間のエネルギーが発揮される場はビジネス以外にほとんどない。そこで費やされるエネルギーは、やはり相当なものであろう。わずかに残るエネルギーは、何らかの趣味に費やされる。その趣味は、あるいは有益なもので、博愛的なものであるかもしれないが、つねにひとつのことにしか向けられない。しかもそれはたいてい小さなことである。” P170(ミル『自由論』)

“ドイツのフンボルトの言葉は本省ですでに引用したが、そのなかで彼は、人間の画一化を防ぎ、人間を発展させるために、二つのことが必要だとしている。自由であること、境遇が多様であること、この二つである。” P177ミル『自由論』)

“現実的な政治家は、大衆の意志に逆らってでも何かするという発想そのものをだんだんいだかなくなる。こうして、大勢に順応しない態度を良しとするような社会的勢力は存在しなくなるーーーすなわち、数の支配に反対し、大衆と異なる意見や好みをもつ自分を断固として守りたいと考える勢力が、社会の中に実質的に存在しなくなるのである。” P179ミル『自由論』)

・・・

メモ

“センは多くの論者と同様にーーーしかし自由に関する「制約的」/「消極的」な説と「統制的」な説を擁護するリベラルやリバタリアンとは対照的にーーー現代的条件の下では自由を力、つまり「選択された結果を達成する力。個人がある結果あるいは別の結果を達成する自由の状態にあるかどうか。彼または彼女の選択は尊重され、それに対する事柄は生じるかどうか」の点で評価するのが明らかに最善であると述べている。” P130(ローレンス・ハミルトン『アマルティア・センの思想』)