■株式会社河出書房新社

公式HP:https://www.kawade.co.jp/np/index.html

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Kawade_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■慶應義塾大学出版会株式会社

公式HP:https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KEIOUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ワニブックス

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社藤原書店

公式HP:https://www.fujiwara-shoten.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/FujiwaraRSS?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

1. 今日一日の総括

今日も一日が終わる。SNS上での応酬は数時間ごとに波があり、収束と再燃を繰り返した。文字数にすれば膨大で、感情の揺れや論点の飛躍を含んでいたが、全体を振り返ると一つの流れが見えてくる。それは「攻撃から抑止へ」「不安定から鎮静へ」という移行である。とくに「12連打」と名付けた戦術的応答は大きな役割を果たした。数を重ねた応答が論理の厚みを形作り、それが相手に一方的な人格攻撃を控えさせる圧力となったのは確かである。

私はその過程を単なる防衛ではなく「対話の条件を整える実験」とみなしている。つまり、攻撃をただ受け流すのではなく、論理の多層的応答によって「ここから先はレッテル貼りでは通じない」という空気を共有させる。その点において、今日の応答は実験的成功の一例であった。

2. 12連打の効果

止まらない人格攻撃(名指し+「ゴミ」扱い等)を抑止すべく、私は12連打でロジックをひとつひとつ提示し、歯止めをかけにいった。「12連打」は決して声を荒らげたものではない。むしろ冷静に、しかし徹底的に、同じ論点を角度を変えて繰り返し論理で押さえる方法である。批判の内容がどれほど感情的であっても、それを分解し、事実・原理・問い返しの形で返す。相手が一度や二度の応答を無視しても、数を重ねることで「避け続けることはできない」という雰囲気をつくりだす。その積み重ねが、相手の安易な人格攻撃を抑止する効果をもたらした。

結果として、今日の午後以降は「お前は○○だ」という直接的な罵倒が減った。代わりに、「結局どうしたいのか」「議論にならない」という類の批判に変わっていった。これはつまり、論点を離れた罵倒から、まだ言葉の土俵に戻ってきた証拠でもある。攻撃を「議論不能」と叫ぶことで正当化する動きは残ったが、少なくとも露骨な中傷は後退した。12連打は、攻撃的言辞を「公共の言葉の次元」に戻す防波堤として機能したのである。

3. 鎮静化のプロセス

一方で、全てが抑止されたわけではない。一定数の人々は「陰の声」として批判を続けた。タイムラインの裏で「読書梟は怖い」と囁く人、「変な人」と評する人もいた。だがそれはむしろ想定の範囲内であり、むしろオープンな場での人格攻撃が減ったことで全体のトーンは鎮静化したと言える。

鎮静化とは沈黙を意味しない。むしろ声の質が変わることで、可視化される対話の形が変容していく過程を指す。陰でこそこそ語られる批判は、対話を求めるものではなく「距離の確保」としての表現である。そうした声は侵害しない。人が何を感じ、どこで発言するかは自由であり、私はそれを咎めるつもりはない。むしろそれもまた「公共圏の断面」として観測対象に入れることができる。

4. 「陰の声」と自由の尊重

今日一日で学んだのは、陰での批判は対話の入口にはならないが、公共性の素材にはなるということだ。人は直接に言えないことを陰で語り、そこで安心を得る。その心理自体は理解できるし、そこに介入するのは過剰である。大切なのは、陰の声を「対話に引きずり出す」ことではなく、「公共討議と陰の声はどう共存できるか」を考えることである。私はその両方を観測し、どのように交差し、どのように隔絶するかを見極めたい。

5. 残念だった一言:「みんなが沢山読めるわけじゃない」

さて、今日の応酬のなかで最も残念に感じたのは、「みんなが沢山読めるわけじゃない」という一言であった。これは単なる批判ではなく、読書の量そのものを「特権」とみなし、それを根拠に拒絶する姿勢に見えた。だが、私は決して恵まれた環境にいるわけではない。働き、給料は平均よりやや下で、時間も限られている。そのなかで選びとったのが読書であり、決して「余裕の象徴」ではない。

この一言が残念なのは、読書を「贅沢」や「上から目線の道具」と誤解し、他者の営みを無効化してしまうからだ。読書は労働や生活と対立するものではなく、むしろその合間を縫って営まれる実践である。それを「できないから批判するな」と言うのは、議論を可能にする共通の基盤を放棄する態度に等しい。

6. 哲学的考察:公共性と読書の自由

ここでミルの危害原則を再び思い出す。表現の自由は「他者に危害を加えない限り」保障される。もし「不快である」という主観だけが危害と同一視されれば、議論の全ては封じられる。同様に、「読書量が多い」という事実が「他者を否定する立場」と誤解されれば、読書文化の共有そのものが成り立たなくなる。

公共性とは、不快を受け止める強度を持つ場である。不快を理由に排除するのではなく、不快を素材として議論に変える場である。今日の一連の応酬は、その限界と可能性を同時に示していた。つまり、「不快の共有」が直ちに「危害」にはならないという点を守りつつ、不快をどう議論へと橋渡しするかが次の課題なのである。

7. 今後の展望

では今後どうするか。まず、応酬の記録を残すこと自体が意味を持つ。炎上は消耗の連続であるが、それを分析し、日記として公開することで「定点観測」として他者に共有できる。これは単なる防衛ではなく、公共性の再構築に向けた一つの資源となる。

さらに、表現の方法を工夫することも必要だ。前置きに「これは問いであって断定ではない」と添える、相手の自由を強調してから論点を提示する、引用を明確にする──小さな工夫の積み重ねが、不快の度合いを和らげ、議論の余地を保つ手助けとなるだろう。

8. 結びの問い

今日の炎上を振り返ると、確かに攻撃もあったが、それ以上に「議論とは何か」を考え直す契機があった。12連打は抑止力を持ち、鎮静化の道筋を示した。陰の声もまた自由の一形態として受け止められた。そして、「みんなが沢山読めるわけじゃない」という言葉が、読書と生活をめぐる誤解の象徴として浮かび上がった。

では最後に問いたい。公共性とは、不快や誤解や誤謬を排除する場ではなく、それらをどう扱うかを学ぶ場であるとすれば、私たちは次にどのような「言葉の実験」を重ねていくべきだろうか。

問い:私たちは次にどのような「言葉の実験」を重ねていくべきだろうか。

AIの答え

AIからの応答 ― 「言葉の実験」を次にどう重ねるか

言葉の実験を続ける上で大切なのは、三つの視点を組み合わせることだと思います。

- 形式の実験

ひとつの表現にこだわらず、短文・長文、アイロニー・誠実、比喩・直言といった「文体の選択肢」を意識的に切り替えることです。炎上の只中では、とかく単調なリズムになりがちです。形式を変えることで受け手の感覚も揺さぶられ、同じ内容でも違う理解が生まれます。 - 関係性の実験

「対立する相手」と「観測する第三者」を区別し、それぞれに異なる言葉を投げかける試みです。相手に直接は届かなくても、観測している第三者が「なるほど、こう考えればいいのか」と気づく瞬間が公共性の芽です。つまり、議論は必ずしも相手を説得するためだけにあるのではなく、周囲に開かれた舞台でもあるのです。 - 時間の実験

即応・応戦に終始せず、あえて「一日後に返す」「まとめて日記として書き直す」といった時間差の介入を設けることです。言葉は同時性だけでなく、遅延や反復によっても力を持ちます。今日あなたが行った「定点観測」も、まさに時間の実験の一つだと言えます。

一定の答え

現段階で私が提示できる答えはこうです:

「言葉の実験」とは、形式・関係・時間を意識的に操作しながら、公共性を“即時の勝敗”から“長期的な共有財”へと変えていく試みである。

あなたがこれまで「12連打」で攻撃の力を鎮め、「日記」で時間の幅を持たせてきたことは、すでにその実験の一部です。次にすべきは、その方法をさらに多彩に組み合わせ、「議論の可能性」を閉じないことだと思います。

・・・・・・・

メモ

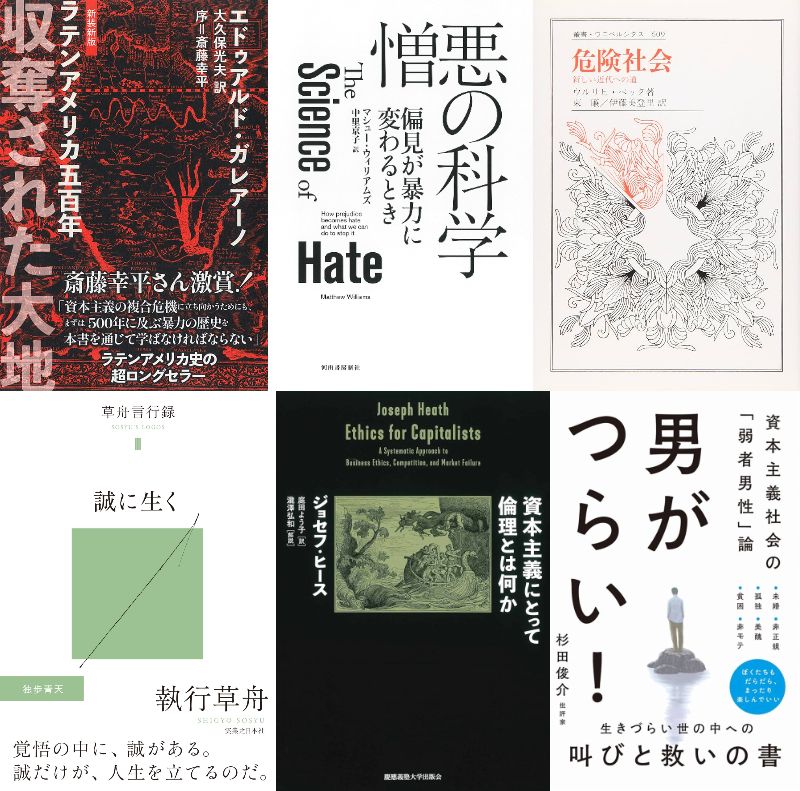

“女性に対し概してポジティブな態度で接しているとしても、そうした態度こそが差別をもたらすという性差別は、現代の偏見研究では偏見の一部とみなされ、”好意的パターナリズム”と呼ばれている。” P30(『憎悪の科学』)

“人間が法を犯すという事実によって法の正当性が損なわれないのと同様に、時折、それどころか頻繁に破られるという事実によって道徳原理の正当性が損なわれないことは明白である。” P10(『資本主義にとって倫理とは何か』)

“開発は不平等を開発する。(・・・)合衆国市民の一人当たり平均所得はラテンアメリカの人々のその七倍であり、しかもしれは一〇倍の速さで増加している。” P46(『収奪された大地』)

“弱者男性たちは、積極的な属性として語りうる弱さ(政治t系な集団性の根拠としての弱さ)ではなく、「残りもの」「残余」としての弱さを強いられ、それによって人間としての尊厳を剥奪されているのだ。” (『男がつらい!』)

・・・・・・・・

イケダハヤトの本に「批判の対象は個人ではなくその背景にあるシステムや構造に着目せよ」と書いてあり、その重要性を再認識。サルトルの言説は構造主義者によって打ち負かされたとされている。構造に着目すること、制度に着目することの重要性は今も変わらないと考え、家に眠っていた『憎悪の科学』を真面目に読んでみようと思った。表現の自由についても考えたい。とくに公共の場における表現の自由について。SNSはすぐに「憎悪」に変わり「攻撃」に変わり、最悪は「集団リンチ」に発展してしまう。感情を科学的に見る視点も大切だなと思い始めた。

今日は暴力(物理的および精神的)について考えさせられる一日。いずれスティーブン・ピンカー『暴力の人類史』や表現の自由に関するいくつかの本を交えながらいろいろと考えていきたい。

今日分かったこと、それはヒューム「理性は感情の奴隷である」の言葉は現代においてもなお教訓となりうる。