■株式会社文藝春秋

公式HP:https://www.bunshun.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/bungeishunju

■株式会社ワニブックス

■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

私は昨日、ひとつの仮説を持った。それは「愚行は政治そのものである」という考えだ。政治に関われば関わるほど、人は愚行を重ね、結果として人間としての質を落としていくのではないか。これは単なる気分的な直観ではなく、制度・価値観・富の関係、そして文学や小説の役割をめぐる私自身の思索から自然に導かれた結論である。

1. 政治=愚行という仮説

政治家とはしばしば「ビジョン・コーディネーター」と呼ばれる。つまり未来像を示し、人々の期待を繋ぎ合わせ、制度へと落とし込む存在である。しかし冷静に考えてみれば、「ビジョンを売り、物語を語って給料を得る」こと自体、すでに愚行の領域に入っている。

なぜなら、未来の結果を誰も正確に予測できないにもかかわらず、あたかも「私は未来を知っている」と人々に提示するからである。その行為はギャンブルに近い。国家経営をギャンブルに任せるのは危ういことだが、現実の政治はまさにそうした性質を帯びている。だからこそ私は、タレブが語ったように「不確実性を飼いならす」リーダーこそが必要だと考える。

タレブ的なリーダーとは、アンチフラジルな制度を設計し、極端なショックをむしろ利用し、そして自らもリスクを背負う人物である。これは単なる理想論ではなく、帰結主義的な立場から見ても現実的である。帰結を重視するなら、失敗したときに社会全体が壊れない仕組みこそ最優先されるべきだ。

だが同時に、人々は「物語の魅力」を求める。合理的で退屈なリーダーは支持を集めにくい。ここに、政治が愚行であることの構造的必然がある。

2. 制度と価値観と富

「制度が人を変えるのか、人が制度を変えるのか」という問いは、政治思想の核心にある。私は制度が先にあるのではなく、人の価値観が先に変わり、それに合わせて制度が後追いする、と考えてきた。しかし正確には、価値観のさらに基盤にあるのは富、つまり経済的条件だろう。

マルクスが語ったように、階級が意識を規定する。産業革命の時代、富を得たブルジョワジーが自由と平等を掲げて革命を起こし、労働者階級が力を蓄えたからこそ社会保障制度が整った。価値観は単独で生まれるのではなく、富が動き、階級が形成され、その必然から価値観が育ち、やがて制度を変えるのだ。

だから政治家がいかに「制度を変えよう」と意気込んでも、富の流れが変わらなければ社会は本質的に変わらない。政治の愚行性はここにも現れている。

3. 愚行と文学

政治が愚行だとすれば、文学はどうか。私は新聞を読むよりも小説を読む方が、むしろジャーナリズム的な情報を拾える場合があると考えている。姫野カオルコ『彼女は頭が悪いから』はその好例である。新聞が事実を記録するのにとどまるのに対し、小説は人間の痛みや感情の襞を物語として立ち上げることができる。あの作品は一種のジャーナリズムとして機能したと私は思っている。

しかし、こうした例はごくまれだ。多くの現代小説は「読んで面白かった」で終わり、社会的な問いを残さない。映画的消費と変わらず、むしろ映画の方が感情を動かすことが多い。小説は言葉だけで構築されるからこそ、「なぜ?」と問いを残す力を持つはずだが、その力を失っている。

私は「必ず問いを残すもの」でなければ文学にはなりえないと考える。これは執行草舟の主義を継ぐ立場からの断言だ。問いを残さない小説は文学ではなく、ただの娯楽商品である。

4. 浅い思考から抜け出せない「小説好き」

ここで厳しいことを言わねばならない。小説好きの多くは、結局「問いを残す」という深い営みからは遠い。彼らは「面白かった」「共感した」という感情の領域にとどまり、その先の思索に踏み出さない。結果として浅い思考から抜け出せず、文学の本来の機能を生かせないまま終わる。

これは読者個人の問題であると同時に、出版市場の問題でもある。短期的な利益のために作品が大量に消費され、重版もかからずすぐ忘れられる。そのために小説が持つべき社会的力が封じられてしまう。

5. 炎上と収益

さらに付け加えると、出版界や文化産業の「炎上商法」的な側面も見逃せない。ある作品や作家が炎上すると、短期的には売上や注目度が跳ね上がる。しかし炎上が鎮火すれば、収益は大幅に下がる。つまり小説は「炎上」という愚行に依存して市場を維持している側面もある。これは政治が「物語を売る愚行」と重なって見える。

政治も小説も、結局は愚行に支えられているのだろうか。

6. 私の結論

私は今、こう考えている。この4日間のツイッターの経験を踏まえて以下の命題をここに掲げる。

- 政治は愚行である。しかし愚行を引き受けなければ社会は維持できない。

- 制度は後追いにすぎず、富が価値観を変え、その価値観が制度を変える。

- 小説は本来、問いを残す力を持つが、大半は娯楽に堕し、社会に必要な力を発揮していない。

- 小説好きの多くは浅い思考にとどまり、文学の問いを真正面から受け止めない。

- 炎上に依存した収益構造は文化の退廃を示している。

それでも私は、小説を手放すことはできない。ジャーナリズムの限界を補い、人間の存在を問う可能性は、まだ小説の中に残されているからだ。私にとって文学とは「問いを残す営み」であり、その基準で選び抜かれた作品だけが、本当に必要とされるのだと思う。

・・・・・・・・・・・

メモ

アイザイア・バーリンの言葉

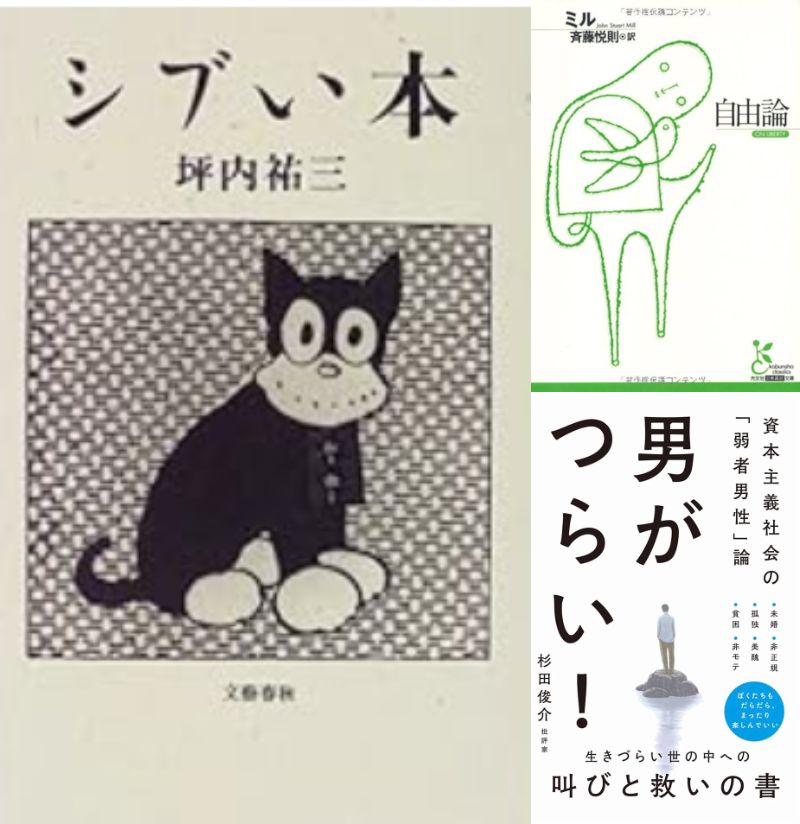

“「知識人とは、思想ができるだけ面白いものであることを望む人です。あなた自身が何を信じているかはともかく、あなたの議論している思想があなたにとって面白くないと思っているなら、思想史はいつまでたっても立ち入って調べられたことのない教養を機械的に並べただけのもの、ひどく退屈で非現実的なものでしかないでしょう。」” P280(『シブい本』)

“「哲学がきちんと教えられた場合、その効果の一つとして、政治のレトリック、悪い議論、欺瞞、悪ふざけ、言葉の霧、情緒的な脅迫、ありとあらゆる詭弁と偽装を見破る能力がつくということがあります。」” P280

“軽薄、強情、虚栄心をあらわにする人ーーー節度ある生活ができない人ーーー有害なことに溺れて自分が抑制できない人ーーー人間的な知性や感性の喜びを犠牲にして動物的な快楽を追求する人ーーーこういう人間は、ほかのひとびとから低く見られ、あまり好感をもらえないと覚悟しなければならない。しかも、そのことに文句をいう権利すらもっていない。ただし、社会的に非常にすぐれて仕事をしているおかげで、ひとびとに好かれ、個人的な欠点にかかわらず、親切にしてもらえるようになっていれば、べつである。P189-190(ミル『自由論』)

バーリンの本