■株式会社達人出版会

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社実業之日本社

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/jippi_pr

■株式会社有斐閣

公式HP:https://www.yuhikaku.co.jp/

公式X:https://x.com/YUHIKAKU_eigyo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

午前中いっぱいを、私は読書に費やした。机の上に積み重ねた本の群れは、まるで砦のように私を外界から隔てていた。けれども、心の内部では砦どころか戦場が広がっていた。会社で「人は言行不一致すべきでない」という自らの信念を口にしたせいで、思いがけぬ摩擦を招いた。正しさに固執したのか、あるいは融通を欠いたのか。その余韻が胸の奥で燻り、怒りと反省が取っ組み合っている。理性を呼び戻そうとすればするほど、激情の焔が立ち昇り、やがて読書だけが唯一の避難所になった。

本を読むことは、心の騒擾を鎮める術であると同時に、逆にそれを拡張する作用をも持つ。今日はまさに後者だった。ページを繰るたびに、怒りの輪郭はむしろ鮮明になり、反省の影も濃くなった。私は文字を追いながら、自分自身の不一致を凝視させられていたのだ。

「言行一致」――この四字熟語は、思えばいつも私を苛む。誰の目にも分かりやすい不一致、たとえば「平和を訴えながら家庭で暴力をふるう」ような例なら、批判も容易だ。しかし、もっと微細な領域、心の声と表現の言葉とのあいだに横たわる齟齬となると話は違ってくる。「消えたい」という一言が、実際には「助けてほしい」という叫びの裏返しであるように、人はつねに裏返しや倒錯を伴って自己を表す。言葉は透明な写しではなく、翻訳であり、時に誤訳でもある。

この不一致を思うとき、私はソクラテスの言葉を連想する。「人は悪いと知って悪をなすことはない」。たとえ「消えたい」と呟く人であっても、その裏には「より良い状態への希求」が潜んでいる。人はつねに「善」を欲しながら、道を間違えるだけなのだ。そう考えると、不一致は悪徳ではなく、人間存在の普遍的な条件のようにも見えてくる。

しかし現実の社会では、やはりその「不一致」が断罪される。私は「棚上げ」をしていると指摘された。「答えを出さずに逃げている」と受け取られたのだろう。けれど私の内部では、それはむしろ誠実の一形態だった。拙速に整合性を装うよりも、答えられないと告白する方が真実に近いと信じたからだ。外側からは不一致に映り、内側からは誠実に見える――この二重性が炎上を呼んだ。

「話が通じない」という言葉も、似た構造を抱えているのではないか。多くの場合、それは「私の説得が通らない」という意味にすぎない。相手を「理解できない者」と決めつけることで、自分の言葉の力不足を覆い隠している。私はつい「相手に問題がある」と即断してしまうが、それでも対話をやめないのはなぜか。もし本当に通じないなら、言葉を重ねる理由はないはずなのに。ここに、人間の対話の奇妙さが潜んでいる。

思えば、「不一致」をどう扱うかこそが肝心だ。完全な一致を求めれば、対話はすぐに閉ざされる。しかし不一致を前提にすれば、そこからズレを可視化し、互いに翻訳を試み、暫定的な一致点を見つけることができる。一致とは到達点ではなく、生成過程にすぎない。不一致は、むしろその出発点なのである。

今日の自分自身の心の状態も、この構図を映していた。怒りと反省が互いを押しのけあい、理性はそのあいだで身動きが取れなくなっていた。プラトンの寓喩に従えば、私は御者を失った二頭の馬のようだったし、ストア派の言葉に従えば、誤った判断に心を支配されていたともいえる。だが私は、アリストテレスに倣うように、感情を単に悪と見なすのではなく、その中庸を探ろうとした。怒りの奥には正義感があり、反省の奥には改善への意志がある。感情の裂け目から理性の芽をすくい上げること、それこそが「理性を感情から救い出す」という営みなのだ。

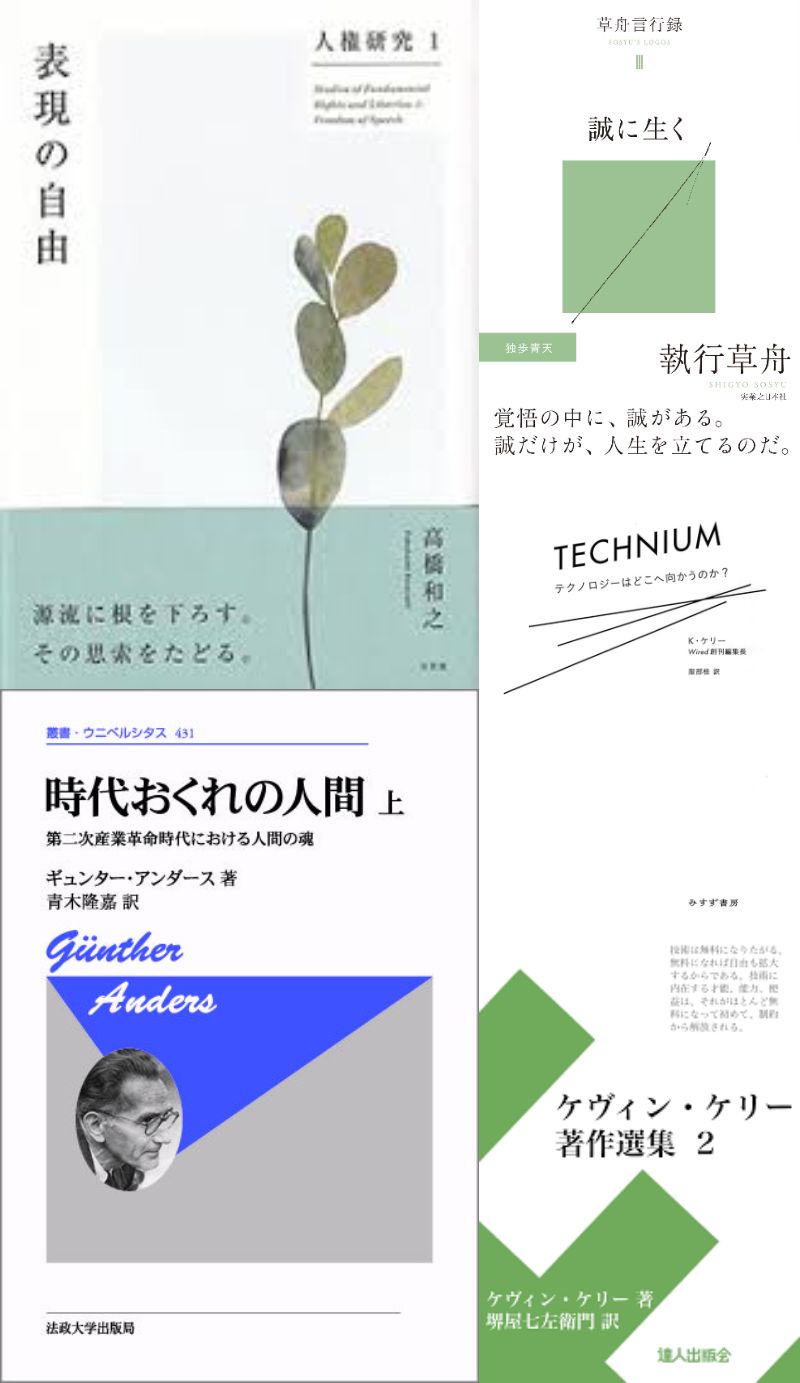

その営みを助けてくれるのが読書である。執行草舟の『誠に生く』は、己の誠を投げ出すことなく生きよと迫る声を放っていた。ケヴィン・ケリーは『テクニウム』と『著作選集2』のなかで、技術と人間の共進化という視座を提示し、個人の怒りや反省を超える長い時間のうねりを教えてくれた。里中李生の本は、尖鋭な態度で社会と対峙することの苛烈さを示し、ウニベルシタス叢書『時代おくれの人間 上』は、時代から取り残されたものの逆説的な尊さを語っていた。どの本も、私の心の衝突を別の地平に翻訳してくれる。

怒りと反省の声は、依然として私の中で衝突を続けている。だが、読書を経た今、それは単なる騒音ではなく、思索の燃料に変わりつつある。不一致は恥ではなく、むしろ問いを生み出す源泉であると知った。

今日の読書日記を、この問いで締めくくろう。

「話が通じないとき、いったい何がずれているのか。相手なのか、自分なのか、それとも言葉そのものの宿命なのか。」

・・・・・・・・・・

メモ

“(・・・)良い人生を送った人というのは、私が知っている限りすべて初心を大切にしています。” P17(『誠に生く』)

「天業恢弘」(てんぎょうかいこう)・・・・神武天皇の詔

詔(しょう)・・・・・召して、文書をもって命ずる。上から下に告げしらせる。秦(しん)・漢以後、天子の命令にのみいう。みことのりする。みことのり。

養正について

“「正しさを養う」という思想です。” P20(『誠に生く』)

“結果が良かろうが悪かろうが、本当に人間が誠をもって行ったことが真に尊いのだという思想です。” P22(『誠に生く』)

“実は、日本人にはどうして宗教が無いかと言われると、宗教を必要としていないからなのです。宗教を必要としないほど深く宗教心というものが、我々の心の中に打ち込まれている。” P24(『誠に生く』)

・・・・

『表現の自由』

“なぜ日本国憲法は表現の自由を保障するのか。それは、表現の自由は自己実現の過程の不可欠の構成だからである。” P8

髪型・服装などは表現の自由ではなく、「自己決定権」の範疇

日本の朝鮮人学校での過去の判例

“不法行為が成立するためには、権利・利益の侵害が必要である。ヘイト・スピーチより侵害される権利・利益は何か。一審は業務妨害と名誉棄損を認定している。” P126

・・・・・

『人間的、あまりに人間的 2』

“主権。ーーー悪いものでも、それが自分の気にいれば尊敬し、それに公然と味方する、。そして自分のこんな好みを恥じたらいいのではないかということなどおよそ想像もつかないということ、これが大事につけ小事につけ、主権[至上権]というものの特徴である。” P224

“諦念者たちの危険。ーーー自分の生活をあまりに狭い欲望の基礎の上に築かぬよう、用心しなければならない。なぜなら、たとえば地位、名誉、仲間づき合いの、肉欲、安楽、芸術などが伴うさまざまな喜びを断念してしまうと、いずれ、この諦念によって実は知恵をではなく、かえって生に対する愛想づかしを隣人として得ていたことに気づく日が来かねないからである。” P228

琴線(きんせん)・・・・・「私の琴線に触れる」→深く感動したり心が打たれること

里中李生氏

“活動家でお金のない人たちに聞いても、明確な答えなどなく、逆に愚痴しか出てこない。活動を続けて著名な作家になって、ノーベル平和賞か文学賞を十年後に取ることを目指しているのなら理解できるが、文章の勉強をしている様子もない。”

『時代おくれの人間 上』

“周知のように、「批判」と「反動」を同一視し、批判者をサボタージュの反動家であると非難するのが、ナチズムのイデオロギーの戦術の一部であった。” P5

『ケヴィン・ケリー著作選集 2』(達人出版会)

https://tatsu-zine.com/books/kk2