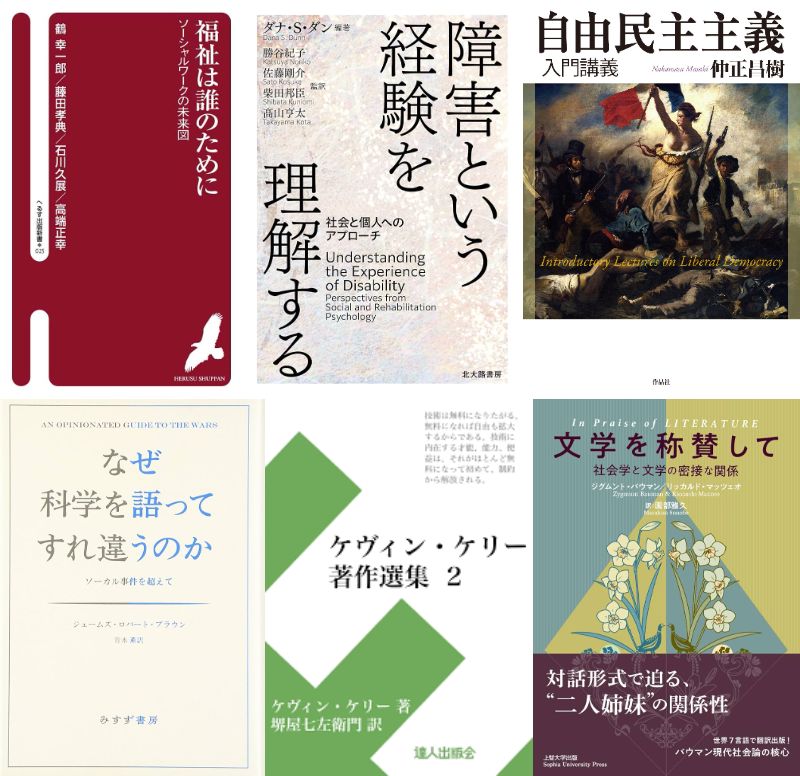

■株式会社へるす出版

公式HP:https://www.herusu-shuppan.co.jp/

公式X:https://x.com/herusushuppan

■株式会社北大路書房

公式HP:https://www.kitaohji.com/

公式X:https://x.com/kitaohji_syobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社作品社

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/sakuhinsha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社達人出版会

■学校法人上智大学

公式HP:https://www.sophia.ac.jp/jpn/aboutsophia/publication/sup/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/SophiaUniv_JP

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

キーツの言葉が今日の入口だった。「哲学は天使の翼を切り取る」。なんと残酷で、そして魅惑的な比喩だろうか。解説によればそれは、「この世の魅惑的な謎を奪う科学的世界観などは、いっさいご免こうむる」という意味だという。なるほど、科学が世界を解き明かしていく過程で、私たちが抱いてきた神秘や憧れは、確かに切り落とされてしまうのかもしれない。しかし私はそこで立ち止まる。では、哲学は天使の翼を切り取るのか、それとも新しい翼を縫い合わせる営みなのか。

読書の途中で浮かんだ問いがある。もし「相対主義」に徹すれば、「なんでもあり」に陥ってしまうのではないか。かといって、普遍的価値を強調するポリティカル・コレクトネスに身を委ねすぎれば、息苦しい規範主義へと傾く。では相対主義とポリティカル・コレクトネスのあいだには、どのような線引きが存在するのか。二つの言葉は対立しているのか、それとも同じ方向を向いた別の側面なのか。問いは残る。

「意見が分かれるのは、どこまで是正すればよいか、そのためにどんな手段をとるべきかという点だ」。そんな一文に出会い、思わず立ち止まる。格差の是正は誰もが望むことのはずなのに、手段や度合いの問題となった途端に、議論は分断されてしまう。右派は概して、経済格差や社会格差を最大の課題として語ることを嫌うという。耳が痛い。問題を直視することは、時に思想の立場を越えて嫌悪感を呼び覚ますのだろう。

ここでルカーチの言葉が重なる。「生を完全に把握することができない概念の体系と、決して完璧には捉えることができない生の複雑さとの間をさまようことは、内在的に実現不可能である」。この警告は、科学と人文のあいだに漂う私たちの現在そのものを映している。概念は複雑さを削ぎ落とすが、複雑さは常に残る。その裂け目で私たちは考え続けるしかないのだ。

ヘルマン・ブロッホの言葉も響いてきた。「小説の唯一の存在理由は、小説だけが見出せることは何かということを見出すことである」。なるほど、哲学や科学が切り落とした翼を、新しいかたちで見出すのが小説の仕事なのかもしれない。理論でもなく、政策でもなく、小説にしかできないこと。言葉をつないでいると、文学に寄せる思いはますます深まっていく。

一方で、今日もっとも現実感を伴った読書は福祉についての一節だった。「人間の生活が、所得と消費の両面でますます市場に依存し、生きるためには金がいるが、そのお金が十分に得られるとは限らないとなると、人はしばしば『必要』を満たすことができなくなる」。では、その「必要」を市場に委ねてよいのか。答えは否だ。だからこそ税という共同の財布で必要を満たし、欲望は市場に任せるべきなのだ、と本は語る。この峻別は鮮やかで、同時に残酷でもある。「欲望」と「必要」を切り分けることは、頭では理解できても、実際には誰もが両者の狭間で揺れるからだ。

なぜ福祉への財源は削られがちなのか。日本の公務員数は先進国で最低水準にある。それでも人々は「税の無駄遣い」を糾弾し続ける。税を払っているのに「必要」が満たされている実感を持てないからだ。安心感をもたらさない福祉は、結局「自己責任」へと人々を追いやり、相互不信を増幅させる。宮台真司が「感情の劣化」と呼んだ現象は、まさにこの構造に根を持っているのだろう。

福祉の現場に携わるソーシャルワーカー自身も、社会の構造や資本主義の仕組みに目を向けなければ、権利擁護まで到達できない。社会がおかしいと感じられなければ、要求主体は生まれないという指摘には、深くうなずかされる。

『福祉は誰のために』を読み終えて、私がもっとも考えさせられたのは介護の人材不足だった。労働基準法を当たり前のように違反している環境と低賃金が、その背景にある。もし国が介護職の賃金を上げればどうなるだろう。参入する企業は増えるだろうが、その多くが金儲けに走ればサービスの質は低下する。結局のところ、まず整えるべきは労働環境そのものであり、公的支援は新規参入が氾濫しない程度に抑えるべきだ。福祉は市場原理と違い、欲望の追求ではなく、必要の共有の上に成り立つのだから。

障害についての一節も心に残った。障害を理解しようと、非障害者に疑似体験をさせることが、むしろ障害者へのスティグマを強化するという研究結果があるという。理想は、非障害者の態度や信念を変えることにある。なるほど、体験は理解を生むのではなく、偏見を固定化する危険があるのだ。私はそこで自分に問い直した。自分にできることは何か。まずは仕事にもっと情熱を注ぐこと。それだけでは足りない。普段から問題意識を持ち、多様な経験を積み、本で学び、ブログで発信し、問いを投げかけていくこと。その連鎖こそが、自分にできる最初の一歩だろう。

こうして今日も、引用とメモが積み重なっていく。それらは一見つながりがないように見えるけれど、不思議とひとつの流れをつくっている。哲学が切り取る翼、文学が見出す飛翔、福祉が支える必要、そして障害をめぐる理解。いずれも「人が人として生きること」の条件をめぐる思索である。科学でも文学でも福祉でも、問題の根は同じだ。

今日記しておきたいのは、引用のなかにある言葉以上に、それを読んで心に生じた違和感や問いである。相対主義と普遍的価値の線引き、福祉を必要と欲望に切り分ける峻別の限界、介護現場における環境整備の優先順位、障害を理解するということの本当の意味。答えはまだ遠い。しかし、これらの問いを抱え続けること自体が読書の成果なのだと思う。

私は今日も、ノートの片隅に書きつけた断片をこうして繋ぎ合わせてみた。哲学も文学も福祉も障害も、ばらばらのようでいて、どこかで響き合う。やがてまた別の本に手を伸ばしたとき、今日の問いが思いがけないかたちで甦ってくるかもしれない。翼を切り取られた天使が、別のかたちで飛び立つ日を夢見ながら。

・・・・

キーツ「哲学は天使の翼を切り取る」

その意味について: “(・・・)「この世の魅惑的な謎を奪う科学的世界観などは、いっさいご免こうむる」という意味なのだ。” P1( 『なぜ科学を語ってすれ違うのか――ソーカル事件を超えて』 )

私のメモ:「相対主義」なんて言い出したら「なんでもあり」になりやしないだろうか?

私の問い:相対主義とポリティカル・コレクトネスに内在する普遍的価値の、この二つの用語における線引きは?違いは?この二つの言葉の使い方はどう違う?

“意見が分かれるのは、どこまで是正すればよいか、そのためにどんな手段をとるべきかという点だ。” P13( 『なぜ科学を語ってすれ違うのか――ソーカル事件を超えて』 )

”右派は概して、格差是正を(経済格差であれ、社会格差であれ)最大の課題のようにいうことを嫌う。”P13( 『なぜ科学を語ってすれ違うのか――ソーカル事件を超えて』 )

“ルカーチは「生を完全に把握することができない概念の体系と、決して完璧には捉えることができない生の複雑さとの間をさまようことは、内在的に実現不可能である」と警告している。” P4( 『文学を称賛して』 )

(ヘルマン・ブロッホの言葉)”(・・・)小説の唯一の存在理由は、小説だけが見出せることは何かということを見出すことである」。” P5( 『文学を称賛して』 )

”さて、人間の生活が、所得と消費の両面でますます市場に依存し、生きるためには金がいるが、そのお金が十分に得られるとは限らないとなると、人はしばしば「必要」を満たすことができなくなる。それでも人には生存を維持し、あるいは人間的な生活を送る権利があまねく保障されるべきだ、と考えるならば、「必要」を満たすことを市場に委ねなければならないことになる。そこで、「必要」は、税という形で、皆でお金を出し合って、共同で満たし合うべきものとなる。他方で、「欲望」は市場に任せればよい。つまり、市場が「欲望」を満たし、財政という「共同の財布」は「必要」を満たすのである” P111( 『福祉は誰のために』 )

メモ:アドボカシー・・・・・・社会的に弱い立場にある人や、本来持っている権利を主張できない人々への擁護活動を指す言葉。

なぜ福祉への財源は削られがちなのか

“日本における公務員数は、先進諸国の中で最低水準である。また、公金の濫用が他国とは比べてないわけではない。それでも人々は、税の無駄遣いを糾弾することをやめない。税を払っているのに「必要」が満たされていると思えないことが、その一因である。” P131( 『福祉は誰のために』 )

「何かあったときにも福祉によって自分の生活が守られる」という安心感を人々はもたらさない ➡自己責任主義への傾斜が顕著 “(・・・)現実には、増加する社会保障こそが無駄探しのターゲットと化している。” P132( 『福祉は誰のために』 )

”「必要」を満たさない社会保障政策の結果、ねたみを伴う不公平感と、恥の意識を伴う自己責任圧力で社会が満たされ、人々の相互不信が強まれば、財政という社会全体での支え合いと、そのための税の負担の分かち合いにも拒否されていくのである。” P133( 『福祉は誰のために』 )

思ったこと:人間同士の相互不信=宮台真司用語「感情の劣化」 “ソーシャルワーカー自身が社会の構造問題とか労使関係など幅広く関心をもつべきですね。資本主義社会の理解もなければ、権利擁護云々までは行き着かないと思います。この社会自体がおかしいとソーシャルワーカーが思えないなら要求主体は生まれないですから。” P180( 『』 )

『福祉は誰のために』を読み終えての感想:介護の人材不足は労働基準法を当たり前のように違反している労働環境や賃金の低さがある。じゃあ国が彼らの賃金を上げたらどうなる?と問う。すると介護業界へ参入する企業が増えるのは自明。結果なにが起きるのか。全体としてはサービスの質の低下を招く気がしてならない。金儲けに目がくらんで福祉の本質を問わない企業が増えることは福祉業界全体にとって益にならない。つまり、まず大事なのは、労働基準法を違反しないよう環境整備を整えること、新規参入が激増しない程度の公的支援は絶対に必要だということ。今日はそう考えた。

障害を理解しようと、疑似体験をさせると障害者へのスティグマが強化されるという研究結果が出ていると書いてあった。

“理想としては非障害者のスティグマ化された態度と信念の改善を介入の目的とすべきである。” P21( 『障害という経験を理解する』 )