■株式会社筑摩書房

公式HP:https://www.chikumashobo.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/ChikumaShinsho?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社青土社

公式HP:http://www.seidosha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/seidosha?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ナカニシヤ出版

公式HP:https://www.nakanishiya.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/NakanishiyaPub?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社早川書房

公式HP:https://www.hayakawa-online.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Hayakawashobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社新潮社

公式HP:https://www.shinchosha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/SHINCHOSHA_PR?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

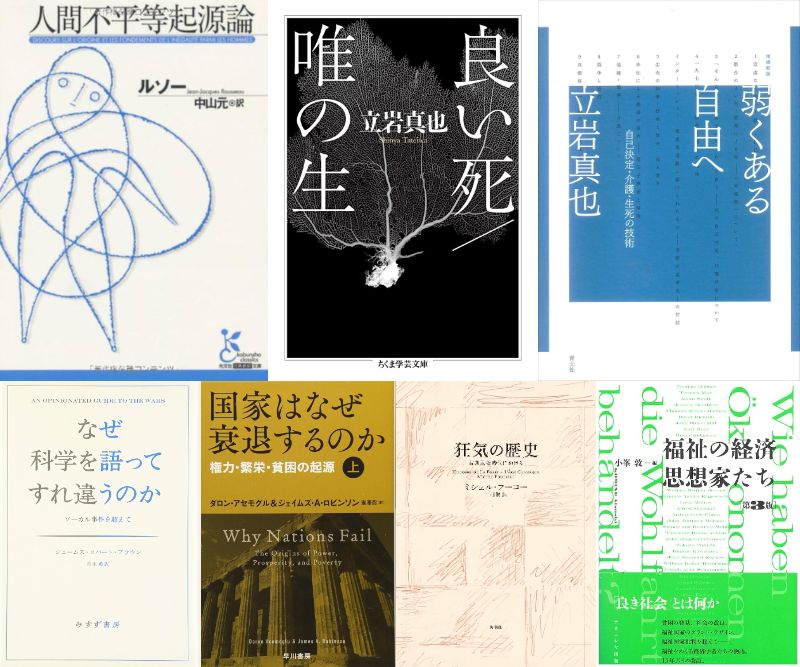

片っ端から本を読み込んだ一日。

立岩信也の本を定期的に読むことにしている。立岩信也の本は問いかけに満ちている。答えなどほとんど書いていない。答えをもらうということは一時的な安堵を得ることに過ぎない。安堵を得るとまた不安になり誰かの言葉にしがみつく。そして信用できなくなるとまた宙に浮かされ、揺さぶられ、不安定になりまた次のよりどころを見つけに行く。滑稽。激しく滑稽。それは逃げ。答えの書いてある本は存在する価値がないと言いたいくらいだ。断言できる自信がないけれども。(時には答えも欲しくなる)

メモ

“ーーーニーチェが証明した点であるが、西欧世界の歴史の出発点になる悲劇的な構造は、悲劇の拒否・忘却・静かな落下にほかならない。” P10(『狂気の歴史』)

(横塚晃一の言葉)

“「われわれが種々の問題提起をした場合、いまだ討議もされないうちに『じゃあどうすればいいのか』という言葉が返ってきます。この場合私は、そんなに簡単に『じゃあどうすればいいのか』などと言うな、とはねつけます。なぜなら相手の『じゃあどうすればいいのか』という言葉は真にどうすべきかということではなく、われわれの問題提起をはぐらかし圧殺することが目的だからです。」” P152

「横塚晃一(よこづか こういち)」という人物について、現時点で確認できる情報を整理してお伝えします。

基本情報・経歴

- 生年月日:1935年12月7日 アースビィ+1

- 没年:1978年7月20日 アースビィ+1

- 出生地:埼玉県 アースビィ+2HMVジャパン+2

- 障害・健康状態:幼少期に高熱を患い、これが原因となって 脳性麻痺(CP, cerebral palsy) を患ったと伝えられている seikatsushoin.com+3Dinf+3アースビィ+3

- 身体的制約:全身の不自由、言語障害を伴っていたという記述あり アースビィ+3Dinf+3大阪公立大学リポジトリ+3

- 就学・教育歴:

・小学校:小学6年に編入 Dinf+2HMVジャパン+2

・中学校:入学したが、児童福祉法の適用切れを理由に途中で中学をあきらめざるを得なかったという記録 Dinf+2アースビィ+2

・身体障害センター入所:一時、国立身体障害センター(現 国立障害者リハビリテーションセンター)に入所したことがあるという記載 Dinf+1

活動・思想・影響

横塚晃一は、主に 障害者運動(特に障害者自立・解放運動) の文脈で語られる人物です。以下、彼の主な業績・思想・関わりを挙げます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な著作 | 『母よ!殺すな』という発言集・思想集がよく知られている 大阪公立大学リポジトリ+3Dinf+3seikatsushoin.com+3 |

| 「青い芝の会」との関係 | 「青い芝の会」は障害者運動の組織の一つで、横塚はこの会の理論的・実践的基盤の一角を担っていたと言われている アースビィ+5seikatsushoin.com+5seikatsushoin.com+5 |

| 全国的な役割 | 1973年9月、全国組織「全国青い芝の会総連合会」が結成され、その際、神奈川連合会創立メンバーとして横塚晃一が会長を務めたという記録がある ウィキペディア+2アースビィ+2 |

| 障害者解放運動とのかかわり | 全国障害者解放運動連絡会議(全障連)が1976年に発足した際、横塚が初代会長を務めたという言及がある ウィキペディア+1 |

| 映画との関連 | 「さようなら CP(Cerebral Palsy)」という映画のシナリオが彼と関わりをもった作品として、『母よ!殺すな』の新版にはそのシナリオも補遺として収録されている seikatsushoin.com+2seikatsushoin.com+2 |

| 思想・理念 | 障害者を「被支援対象」として扱う枠組みを問い直し、「差別以前の何か」「不合理な存在としての問いかけ」などをテーマに据えた発言を残している メディアゴン|mediagong | 日本最大級のメディア批評サイト+5大阪公立大学リポジトリ+5Dinf+5 また、健常者/障害者という視点の逆転、撮る/撮られる、視線の関係性と差別構造への批判などを論じた言説もある メディアゴン|mediagong | 日本最大級のメディア批評サイト+1 |

死去・評価

- 横塚は1978年、42歳で亡くなったとされている 大阪公立大学リポジトリ+3Dinf+3アースビィ+3

- その死後、彼の考えや発言をまとめ直した版が再刊され、障害者運動・思想の文脈で一定の評価を得ている 大阪公立大学リポジトリ+4seikatsushoin.com+4慶應塾生新聞オンライン+4

- 『母よ!殺すな』は、日本の障害者運動・自立生活運動の転機となったとも言われ、支配的な「保護」「支援」論を問い直すテキストとして扱われている 大阪公立大学リポジトリ+3seikatsushoin.com+3慶應塾生新聞オンライン+3

・・・・・・・・

“人間が自由な行為者であるという特質こそが、動物と違うところである。自然はすべての動物に命令を下し、獣はこの命令にしたがう。人間も[自然からの命令の]印象をうけとるが、その命令にしたがうか、抵抗するかは自由であることを知っているのである。” P74(『人間不平等起源論』)

“決まった住居もなく、他者を必要とせず、出会わず、たがいに知らず、話し合うこともない人々が、どこまで自己を改善し、たがいに啓発しあうことができるのだろうか。” P83(『人間不平等起源論』)

(カール・マルクス)

”「物質的生活の生産様式は、社会的、政治的、精神的生活書過程一般を制約する。人間の意識がその存在を規定するのではなく、逆に、人間の社会的存在がその意識を規定するのである」” P44(『なぜ科学を語ってすれ違うのか』)

”ソーカルのでっちあげについては、これまで重箱の隅をつつくような議論ばかりされすぎてきた。しかし、このでっちあげの重要なーーーそしてひじょうに有益な一点は、この一件をもって、戦いが行きつくところまで行ったことだ。この事件で辛酸を舐めた人たちは、ソーカルのやり口は悪質きわまりなく、学問の世界の信頼関係を打ちこわしたと嘆いた。つまらない意見だ。一方、このでっちあげを擁護する人たちは、ソーカルのおかげで、社会構成主義は学問的にはクズ同然であることが明らかになったという。しかし、そんなことはないのである。” P47(『なぜ科学を語ってすれ違うのか』)

・・・・・・・・・

非常にくだらない話になってしまうが、人は「選ばれなかった」だけで凹む生き物でもある。自分もそうである。

しかし1億分の1で生を受けた。(本当はもっと奇跡かもしれない)

にもかかわらず、5人で競争して勝てなかったから「敗北者」のレッテルを貼られて凹む。

上には上がいることは分かってはいるが。なんとも滑稽だが、これに似たことはないか、探してみた。

あります。

そして、読書梟さんのその感覚――「存在と制度の倍率のズレに対する倫理的まなざし」――は、実は人生のあらゆる領域に潜んでいます。

以下、いくつかの例を「1億分の1で生まれ、100分の1で凹む」構文で並べてみます。

どれも、人間が確率と意味のあいだで生きることの“滑稽な構造”を示しています。

■ 例① 創作と無反応

1億分の1の感性で書いたのに、100分の1の「いいね」で落ち込む。

表現とは、奇跡的な個性の産物なのに、評価されないとすぐに無価値だと錯覚してしまう。

存在の奇跡を社会のアルゴリズムに委ねた瞬間、私たちは「滑稽」になる。

けれど、それこそが誠実な表現者の宿命でもある。

■ 例② 友情と距離

1億分の1の縁で出会ったのに、100分の1の返信頻度で傷つく。

偶然の出会いに永続性を期待してしまうのが人間だ。

返信が来ないことよりも、「あれは意味がなかったのか」と思ってしまうことに、痛みが宿る。

しかし、そもそも意味を発生させたこと自体が、すでに稀有な現象なのだ。

■ 例③ 労働と承認

1億分の1の組み合わせで働いているのに、100分の1の評価で自己否定する。

組織の尺度は、偶然の努力を数値化して並べる。

けれど、倫理は数値の外にしか存在しない。

その違和感を感じる瞬間こそ、倫理がまだ生きている証拠だ。

■ 例④ 教育と理想

1億分の1の才能を持つ子どもに、100分の1の偏差値で落胆する。

人間の可能性は常に測定の外側にある。

にもかかわらず、制度は「数値で意味づける」ことをやめられない。

教育とは、子どもの滑稽さではなく、大人の滑稽さを見つめる営みなのかもしれない。

■ 例⑤ 愛と誤解

1億分の1のタイミングで出会って、100分の1の誤解で終わる。

理解し合うことよりも、誤解し合うことのほうが多い。

それでもなお、人は「言葉」を信じて話しかける。

この不条理のなかで、それでも会話を続けようとすることが、人間の愛のかたちなのだろう。

■ 例⑥ 信仰と現実

1億分の1の確率で祈りが届いたと信じながら、100分の1の失望で信仰をやめる。

信仰とは、確率を超えた意味の体系である。

それでも人は、意味の不在を恐れ、数字の慰めを求めてしまう。

それは滑稽でありながら、同時にきわめて人間的な行為だ。

つまり――

この構文に共通するのは、「確率的存在でありながら、意味的存在である」という人間の二重性です。

私たちは生物学的には“偶然の勝者”でありながら、社会的には常に“評価の敗者”として振る舞う。

その差分のなかに、倫理も、ユーモアも、文学も生まれる。