■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社KADOKAWA

公式HP(文庫):https://kadobun.jp/special/gakugei/#offcanvas

公式X(角川ソフィア文庫)(旧 Twitter):https://twitter.com/kadokawagakugei?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■慶應義塾大学出版会株式会社

公式HP:https://www.keio-up.co.jp/np/index.do

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/KEIOUP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■一般財団法人 法政大学出版局

公式HP:https://www.h-up.com

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/hosei_up?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社文藝春秋

公式HP:https://www.bunshun.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/bungeishunju

■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

病因へ行ったついでにブックオフに行った。久しぶりに行くとやはり本棚は衣替えをしていた。随分知らない本も置いてあった。加藤周一『文学とは何か』は古本屋で探してもなかなかなかった本だったのですぐに買った。割引券もくれ、地元のブックオフは重宝している。あのD店が消えたら本当に日本はヤバいと思うくらいなのである。

・・・・・・・・・・・・

メモ

加藤周一『文学とは何か』

“文学とは、世界とわれわれとの関係を限定するものです。その限定のしかたは、美学的であるとともに、また倫理的なものであって、文学は一方で美にかかわるとともに、真実、ことに人間的真実にかかわっています。したがって、われわれにとって文学が何であるかということは、われわれにとって美が何であるかといういわば文学以前の問題からきりはなしては考えられません。具体的にいいなおせば、われわれにとって、何が美しいかということ、また、何が人間的であるかということを前提としてのみ、何がわれわれの文学であるかということも正しく問題とされるはずです。” P38-39

加藤周一は「文学は何であったか」という問いは、「何がわれわれの文学であるか」という問いの答えから導かれると喝破する。非常に考えさせられる本であり、かつ美しい文体だと感じた。メモせずにいられなかった。

・・・・・・・・・・

里中李生

“「運も実力のうちだ」という意味不明な言葉を私は認めない。”

“四、強いトラウマをいくつも持っていたり、心身症などの持病がある。または、大きな病気をした経験がある。三島由紀夫のように生まれた時から天才という人間を除いては、才能は病によって開花する。大病を患ったり、持病の苦痛が長年続いたりした時に、人はこれまでにないほど頭を使うからだ。とくに心の病を持っている人は、健康な人の何十倍も考えている。”

・・・・・・・・・・

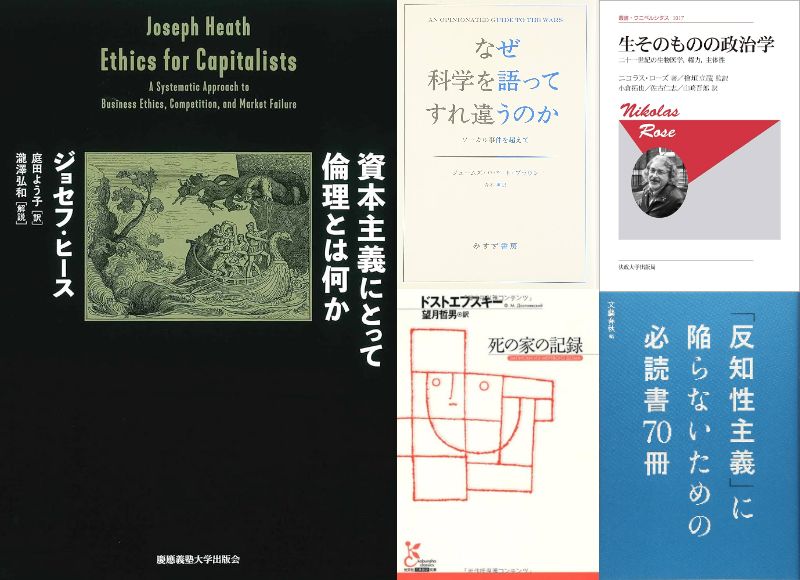

ドストエフスキー『死の家の記録』

この本を読んでいると所々「形式主義」という言葉が出てくる。

フォルマリズム?ええい、ややこしい。

ということでネットで調べた。

形式主義は3つの層で考えるといいらしい。

・官僚主義、手続き主義としての「形式主義」

➡書類はあるか、規則通りか、という観点

・宗教的観点からの「形式主義」

➡行動だけ、形だけは守っている、等

・思想や文学としての「形式主義」

➡人間を形式で判断しようとする立場

➡形式とは「身分」「職業」など。

なるほどと思った。そういうことか。

・・・・・・・・・・

ジョセフ・ヒース『資本主義にとって倫理とは何か』

“(・・・)カント哲学の厳格な道徳律は、資本主義とは機能的に相容れないのだ。なぜかと言えば、誰もがこのような概念に従い道徳的に行動するならば、市場は社会の分業を組織立てる機能を遂行しないので、正常に機能しないのだ。” P20

“帰結主義はたとえば、意図した結果と予測されたにすぎない結果との間に、根本的相違はないという考えに肩入れしている。(・・・)目的達成のためにとれる手段に関して帰結主義は寛大すぎるとみなされる。” P27

結果良ければすべて良しという言葉がある。(the end justifies the means)

ある意味恐ろしい言葉である。この言葉は行為帰結主義(consequentialism)に肩入れしている。なぜか。トロッコ問題でいうならば、「目の前の人間を蹴り落してでも助かる人間の数が多いほうを選ぶ」ことを躊躇しないから。

で、ビジネスも結果が全ての側面がある。行為の動機も、過程の誠実さも、誰かの痛みも、最終的な「成果」の前では意味を失う。すべては「良い結果」が正当化してしまう。つまりこの言葉は、行為帰結主義のもっとも庶民的なかたちであり、倫理を数字と効率のなかに埋没させる呪文でもある。

ビジネスの世界では、この呪文は日常的に唱えられている。売上が伸びればプロセスは問われない。KPIを達成すれば、過程の不均衡や摩耗は「努力」で片づけられる。行為の意味より結果の整合性が重視されるのは、制度としての資本主義の宿命でもある。企業は「結果」を貨幣で測定できるが、「誠意」を定量化することはできない。だから誠意はいつも置き去りにされ、効率の影に沈む。「誠意では食えない」「結果がすべてだ」と言い切る言葉の裏には、倫理が沈黙する社会構造がある。行為帰結主義はここで制度化され、成果主義という名の宗教に姿を変える。

だが問題は、すべてのビジネスが公平な市場の上で行われているわけではない、という点にある。私は最近、結婚相談所という現場でそのことを痛感した。そこでは「情報の非対称性」が極端な形で存在する。事業者はシステムの全貌、契約条件、成婚率、顧客属性など、すべてのデータを掌握している。いっぽう、利用者はその構造の中で盲目的に「信頼」するしかない。情報を持たない側は、判断力を奪われ、感情と期待を武器にされる。ビジネスとしては正当、だが倫理としては不当な関係である。

ジョセフ・ヒースは『資本主義にとって倫理とは何か』で、市場の自由を支える前提条件を丁寧に剔抉している。彼によれば、倫理は市場の敵ではなく、市場を維持するための条件だ。市場が公正に機能するためには、参加者が対等な情報を持ち、理性的に判断できる状態が必要である。しかし、情報の非対称性が極端な場では、市場のルールそのものが倫理的基盤を失う。つまり、倫理が機能不全に陥るのは、個人のモラルが低いからではなく、制度の構造的欠陥によるものである。

結婚相談所という市場は、この「制度的欠陥」が温存されたままビジネス化されている典型例だろう。結婚という個人的で倫理的な領域を「サービス化」すること自体は否定できない。だが、そのとき本来人間の尊厳に属する領域が、情報操作の対象に変わる。価格設定、成功報酬、契約更新、心理的誘導。これらの要素が、利用者の無知や焦りを計算に入れて設計されている。ヒース的に言えば、そこでは市場が合理性を装ったまま倫理を裏切っている。資本主義の自由とは、本来、搾取されない自由であるはずだ。だが、制度が倫理を内在させることを放棄したとき、自由は「選ばされる自由」へと堕落する。

私はこの構造に怒りを覚える。だがその怒りは、単なる被害者意識ではない。むしろ、それは制度に対する倫理的直感の発露である。アーレントが『人間の条件』で述べたように、思考とは行為の凡庸化を拒む力である。制度の不正義を「仕方ない」と受け入れてしまえば、悪は平凡な顔をして拡散する。怒りはその凡庸さを拒む最初の防波堤であり、思考の契機だ。私は怒る。なぜなら、怒らなければ倫理は制度に吸収されてしまうからだ。

・・・・・・・

『なぜ科学を語ってすれ違うのか』

(ポパー)

“「すべてのAはBである」(・・・)この形式の理論を論駁するためには、BではないようなAをひとつ見つけさえすればよい。しかし、この形式の理論が正しいことを証明するためには、すべてのAがBであることをたしかめなければならない、とポパーはいう。” P103

・・・・・・・

『生そのものの政治学』

“私の分析は、人間とは何であるかではなく、人間が自分自身を何であるかと考えているかにかかっている。” P49

“こうした倫理学のソーマ化は、心にまで拡張されていく。” P50

■ 1. 「ソーマ的」とは何か

「ソーマ的(somatic)」は、ギリシア語の sōma(身体) に由来する言葉で、

直訳すれば「身体に関わる」「身体的」「肉体的」という意味です。

ただし、生政治の文脈では単なる「身体的」ではなく、

**「政治や権力が身体にまで及ぶあり方」**を指す哲学的な概念です。

つまり、「ソーマ的」とは、

精神や意識の領域ではなく、身体そのものが統治・管理・操作の対象になること。

■ 2. フーコーの生政治:身体の政治化

ミシェル・フーコーは『性の歴史』『監獄の誕生』などでこう述べました。

近代以前の権力は「命を奪う権力」だったが、近代以降は「生かす権力」に変わった。

つまり、国家や制度は「殺すか生かすか」ではなく、

どのように生かすか、どのように健康・生産・繁殖させるかを管理するようになった。

これがいわゆる「生政治(biopolitics)」であり、

その中で統治の対象となるのが「生物学的身体=ソーマ」です。

フーコーはこのプロセスを「身体の政治的投資(political investment of the body)」と呼びます。

すなわち、

- 健康管理

- 衛生政策

- 出生率・死亡率の統計

- 医療・教育・労働管理

といった領域において、身体が「政治的・経済的資源」として扱われるようになる。

ここで「ソーマ的」とは、

身体が権力の回路に組み込まれている状態そのものを指します。

“(・・・)これは絶望や忍耐を生む一方で、しばしば未来を前にして無知や諦めや希望喪失にまかせておくことが批判されるようなモラル・エコノミーを生みだしもする。少なくとも部分的には、罹病率や死亡率についての恐れや不安が、希望、予期、そして期待のエートスのなかでフレーム化されなおしているのである。” P51