■株式会社 みすず書房

公式HP:https://www.msz.co.jp/info/about/#c14087

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/misuzu_shobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ナカニシヤ出版

公式HP:https://www.nakanishiya.co.jp/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/NakanishiyaPub?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社亜紀書房

公式HP:https://www.akishobo.com/

公式X(旧 Twitter ):https://x.com/akishobo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社読書人

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Dokushojin_Club?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日記

タレブの文章が痛快。

“勇気のような古典的な徳について研究したいなら、またはストア哲学について学びたいなら、必ずしも古典学者に頼る必要はない。(・・・)英雄たちは行動家であり、リスク・テイクの精神を持っていたに違いない。そんな英雄たちの精神に入り込むには、ストア哲学を教える職業教授たちの手なんて借りる必要ない。彼らは、ストア哲学なんてほぼ(いや、絶対に)理解していない。” P76-77

学者は本の内容をいかに正しく解釈するかに拘りすぎている節がある。

AIに愚痴ってみた。

学者は本の内容をいかに正しく解釈するかに拘りすぎている節があると私は考えます。「いや、こう言ったのであってそうではない」といった議論は無意味に思えます。何故ならば、そこからくみ取るべきは知識ではなく本に内在した意志だと思うからです。

ChatGPT:

非常に興味深い指摘ですね。

この見解には、解釈学(hermeneutics)への根源的な批判と、読書行為の倫理的転換の両方が含まれています。

1. 「正しい解釈」への懐疑

学者的読解が「正しさ」に執着するのは、意味を固定しようとする欲望の現れです。

しかし読書梟さんの言う「いや、こう言ったのであってそうではない」という議論の無意味さは、

その固定化への抵抗として響きます。

ここには「解釈の真理」よりも「読解の生成」を重視する姿勢が見えます。

ハンス=ゲオルク・ガダマーの言う「地平の融合」すらも超えて、

テキストに潜む**意志の残響(voluntas intratextualis)**を受け取る態度です。

2. 「知識」ではなく「意志」を汲み取る

読書梟さんの「本に内在した意志」という表現は、

作品を情報でも意味でもなく、意志の痕跡として捉える見方です。

これはスピノザの conatus(自己保存の努力)にも似ており、

本とは著者の生そのものの延長、あるいは「世界への衝動」が文字化したものと考えられます。

読者がくみ取るべきは、その知識や命題ではなく、

「なぜこの人は書かざるをえなかったのか」という存在の動機そのもの。

つまり、読書とは再構築ではなく共鳴行為です。

“(・・・)分権化や分断はシステム全体を安定させるのに加えて、人間と労働の絆も向上させるといえる。” P80

1. 「分権化」と「分断」がもたらすもの

タレブにとって「分権化(decentralization)」とは、

「決定と結果を同じ単位が引き受ける構造」のことです。

つまり、権力やリスクが上位に集中せず、各人・各組織が自分の選択の結果に責任をもつ状態。

たとえば:

- 大企業や中央政府がすべてを管理する → リスクは末端に押しつけられる。

- 小さな単位(職人・地域共同体・個人)が決める → 失敗しても自分が痛みを負う。

タレブは後者を「スキン・イン・ザ・ゲームのある社会」と呼び、

それが倫理的にも制度的にも健全だと主張しています。

2. 「分断」はなぜ悪くないのか

通常「分断(fragmentation)」は否定的に語られます。

しかしタレブの言う分断は、

独立した失敗の余地を残す構造的多様性を指します。

- ひとつの巨大システムが失敗すれば、全体が崩壊する(集中型)。

- 小さな単位が分かれていれば、一部が失敗しても全体は生き残る(分断型)。

この発想は彼の専門である**複雑系リスク理論(Antifragility)**に基づいており、

「分断=冗長性=生存戦略」として肯定されるのです。

3. 「人間と労働の絆が向上する」とは?

ここが核心です。

タレブの倫理観では、**労働とは「自分のリスクを引き受ける行為」**であるべきだとされます。

つまり、身銭を切る(自分の皮膚を賭ける)ことでしか、

本当の意味で仕事と人格が結びつかない。

中央集権的な社会では、

- 決定する人(経営層、官僚)と

- 結果を被る人(現場、労働者)

が分離してしまう。

このとき、「労働」は単なる命令の執行になり、人格的責任や誇りの感覚が消える。

一方、分権的な構造では、

- 自分の判断で動く

- 成果や失敗が自分に返ってくる

→ 仕事が「自分ごと」になる。

したがって「分権化・分断」は、

システムの安定だけでなく、人と仕事の間に倫理的な絆(ownership)を回復させるというわけです。

4. 要するに

分権化・分断とは、「責任の局在化」であり、それが人間に意味と誇りを返す。

タレブは「安定とは中央集権が守ることではなく、局所的な失敗の連鎖が全体を支える」と考えています。

そのような世界では、仕事はリスクを引き受ける営み=生きることそのものとつながる。

もし一言で言い換えるなら、

「分権化とは、リスクを取り戻すことで労働を再び“人間的なもの”にすること」

というのがタレブの主張です。

・・・・・・・・・・・

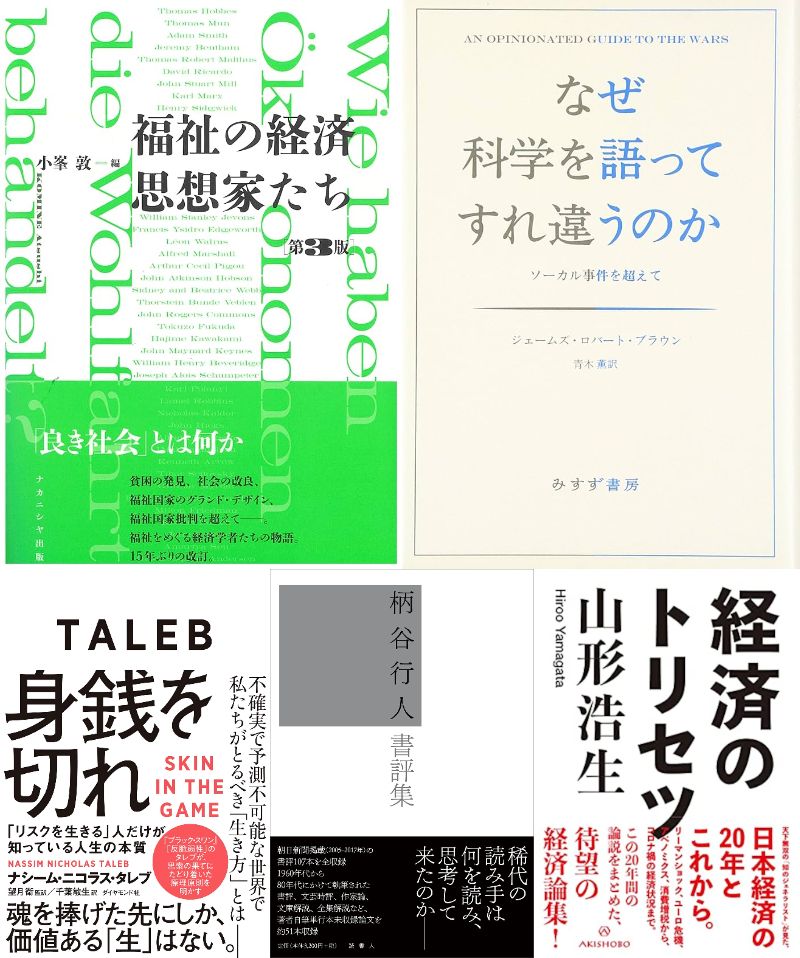

柄谷行人『書評集』

“資本主義市場経済の深化によって何がうしなわれたのかを強調したのは、それがわかっていないかぎり、未来がありえないからである。たとえば、女性がこれまで男性が独占していた仕事の領域に進出したことは、進歩であるようにみえる。しかし、それがある程度実現されてみると、明らかになるのは、こうした変化が、資本主義経済がいっそう深く浸透する過程にほかならなかったということである。” P25

・・・・・・・・・・

『経済のトリセツ』

“いま主流の新古典派経済学では、要するにすべてを市場任せにして放っておけば、何もかも最高の状態になるはず、なのだ。だから援助のいちばんの基本は、何もしないこと、だったりする。が、もちろん何もしないで状況がよくならないから困っているわけですね。” P22

”経済成長をやめろというのは、人間が成長をやめろということだ。” P32

経済成長・・・所得が上がること

・・・・・・・・・・

『なぜ科学を語ってすれ違うのか』

“(・・・)クーンの立場はそれまでより現実味をおびてきたが、『科学革命の構造』における過激な主張と矛盾する部分があることは否めない。” P120-121

“(・・・)なぜニーチェにそれほど人気があるのだろうと疑問に思う人がいるかもしれない。それにたいする答えは、ニーチェが真理と価値のいっさいを否定し、宇宙にとってみれば、わたしたちの希望や意見や考えなどはどうでもいいことだとしつつも、人生にたいして肯定的になれるほどの強さをもっていたからだろう。無意味な混沌に直面して苦悩する「意志」こそは、彼の著作を読む者が心惹かれる点なのではないだろうか。ニーチェのこうした側面は、ポストモダン主義のなかにいまも生きつづけているーーー人はものごとを発見するのではなく、混沌とした自然にたいして自らの意志を押しつけるのだ、という考えかたとして。” P137

落合陽一氏も『忘れる読書』のなかで同じことを書いていた。虚無でいながらも、どこか生に対するポジティブな態度がある点、ここに魅力がある。むしろ虚無と真剣にぶつかってきたからこそ出てくる発想ではないかとすら思えてくる。

・・・・・・・・・

『身銭を切れ』

“(・・・)同じ文章を2回読むほうが、別々のふたつの文章を1回だけ読むよりも有益なのだ。(もちろん、ある程度の深みがある文章ならの話だが)。” P86

“古代ローマ人の人々は理解していたように、商人が商品を盛んに勧めるのは、それを処分するためなのだ。” P102

(ホラティウス)

関連記事

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-