■株式会社光文社

公式HP:https://www.kobunsha.com/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/kobunsha_cs?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■一般財団法人東京大学出版会

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/UT_Press?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社ダイヤモンド社

公式HP:https://www.diamond.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/diamond_sns

■株式会社幻冬舎

公式HP:https://www.gentosha.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/BOOKS_GENTOSHA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

■株式会社岩波書店

公式HP:https://www.iwanami.co.jp/

公式X(旧 Twitter):https://twitter.com/Iwanamishoten?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eautho

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

感想

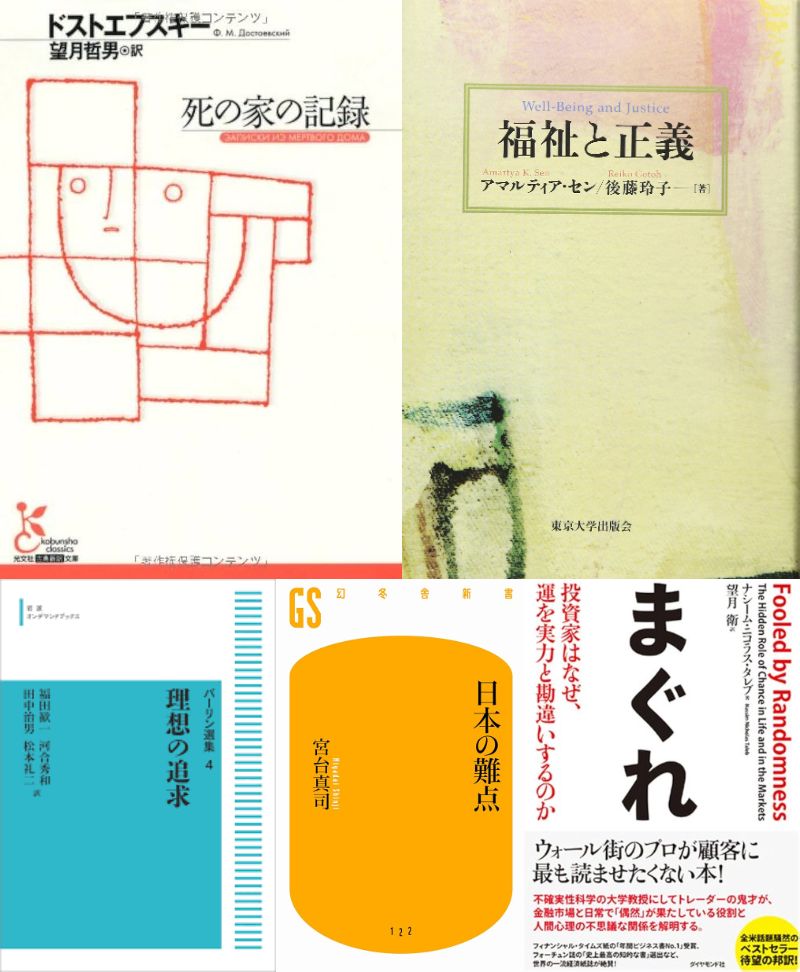

ドストエフスキーの長ったらしい物語を読み終えた。ある男が亡くなった。その男の家に刑務所の生活を振り返る手記が見つかったという設定で、手記は刑務所の暮らしを振り返るものとなっている。刑務所を出るまで10年かかるとすれば、約700項を読むために費やした時間などへのようなものだけれども、そこそこ時間がかかった。その長さがかえってクライマックスまでの後半の、手記を書いた男への感情移入のトリガーになったように思う。様々なことが語られたが正直あまり記憶に残っていない。小羊を刑務所で飼っていて、バレたら怒られて羊が処分されてしまい、肉にして食べたというちょっと悲しいエピソードくらいしか記憶にない。大事なのはそこではなく、自分が思うに、些細な物事への関心が、刑務所のような環境では高まるという教訓をこの本から引き出せるではないかということである。『福祉の哲学』を思い出そう。物が豊かになった、心が貧しくなった、が日本。宮台真司教授も、形式(システム)がいかに人間関係を薄っぺらにさせるのかを『日本の難点』で詳らかにしている。

エンタメ小説はプロットが重視される(と自分は少なくとも思っている)。展開がぐんぐん進めば進むほど読者は魅了されていく。エンタメ小説は書店をぎりぎりビジネスとして成立される役割を担っていると自分は思っているので存在意義はあると考えるが、問いというものがどこまで残るのか、はなはだ疑問である。(強い問いかけを引き出してくれる小説があることは否定しない)

エンタメ小説ばかりが売れていくということの背景を、形式(システム)がどこまで人間の器を小さくしていくのかを、自分は今後も考え続けていく。そして考えたことを書き残していく。

・・・・・・・・・・・

メモ

“嘲笑の声が起こったが、あざ笑う相手はもはや捕まえた側ではなく、捕まった脱走者のほうだった。はじめは少人数の者たちだけが、やがてはほとんど全員がへらへ笑っていた。ただ何人かのきまじめで意志の強い、自分で考える頭を持った囚人たちは別で、そうした者たちは他人の嘲笑には翻弄されなかった。だから軽薄な大衆を侮蔑の目で見据えながら、ぶすっと黙こくっていたのである。” p641

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アロー「社会的選択理論」

“社会的選択理論のテーマは次の通りである。どのような場合に多数決ルールは明晰かつ整合的な決定をもたらすことが可能であるか。社会構成員たちのきわめて多種多様な諸利益を考慮に入れるとき、社会は全体として善く機能しているという判断はいかにして形成されるのか。社会を構成している様々な人々の多種多様な窮地や悲惨さを考慮するとき、貧困はどのように測定されるべきか。個々人の選好に適切に配慮しながら、彼らの権利や自由を調整するためにはどうしたらよいのか。” P10-11(『福祉と正義』)

“その一方で、センは、正義論や進化的ゲーム理論にも疑問を投げかける。理性は、私的利益最大化の仮定の対極にあって、常に正義原理に従うことを要請するのだろうか。あるいは、超長期的な利益に従う適応行動が事後的に観察されるだけで、理性による事前的な判断の余地はないのだろうか。” P15(『福祉と正義』)

“かつて哲学者アイザイア・バーリンが、個人が何かを達成する能力を阻む外在的要因と内在的要因に着目し、自由の平等な保証は、外在的要因の除去を意味する消極的自由に限られるべきだと主張したとき、若きセンは嚙みついた。川にひとを突き落とすのがいけないとしたら、川に溺れそうなひとを見過ごすことがなぜ許されるのか。たとえ他者からの拘束から逃れることができたとしても、実際に何かを実現することができないとしたら、はたしてひとは自由であるといえるのだろうか、と。” P16(『福祉と正義』)

“半奴隷的な境遇に生まれ落ち、拘束的な状態にある労働者、抑圧的な社会で束縛的な状況におかれている女性、自己の労働力以上に格別の実質的稼得手段を持たない労働者らは、福祉の観点から剥奪されているばかりではない。彼らは責任ある生を送る能力という観点からも剥奪されている。なぜなら、責任ある生を送る能力は基本的諸自由をもつことに依存するものであるから。責任はその前提条件として自由を要求するのである。” P24(『福祉と正義』)

“ケンブリッジ大学の聡明な教授オノラ・オニールは、権利は制度化されるまでは、そして、制度化されない限りは存在しないと主張し、このような批判を鮮明に行っている。不幸にも権利についての多くの書物と説明は、国際憲章や宣言で顕著である他の社会的、経済的、文化的権利と同様に、財とサービスへの普遍的な権利や、特に「福祉の権利」を不注意に宣言する。しかしそれらは、何がそれぞれ想定する権利保持者を特殊な義務の担い手(達)に結びつけるのかを示さない。ゆえにそれらはこれらの想定された権利の内容を全く曖昧なままにするのだ。この曖昧さが広大な政治的また理論的論争の背景や源泉になってきた。普遍的な経済的、社会的、文化的権利の擁護者の幾人かは先には論を進めず、それらは制度化され”うる”と強調するだけである。” p37(『福祉と正義』)

”早期教育をやろうがやるまいが「地アタマ」はさして変わりません。一卵性双生児の研究からそのことは実証されています。(・・・)勉強する代わりにさまざまな経験を積んで人や社会について見聞を深めて動機づけを獲得した上で、大学受験直前に追いつく非ガリベン君。どっちが良いかです。僕は大学で就職支援委員会長をしていますが、その立場から最後に付け加えます。こんな時でも就職戦線で内定をとりまくる学生がいます。どういう学生か。一言で言えば、「文科系的体育会系」ないし「体育会系文科系」の連中です。教養の世界と現実の世界を両方よく知るような学生です。” P89(『日本の難点』)

“自由と平等はともに、何世紀かを通じて人間が求めてきた第一次的な目標である。しかし、狼にとっての絶対的な自由は小羊にとっての死であり、強い人々と、才能ある人々にとっての全面的自由は、弱い人々、あるいは才能のない人々がまともに生きていく権利とは両立しない。” P17(『理想の追求』)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日記

長い一日だった。『死の家の記録』を読み終え、ページを閉じてからもしばらく、活字の残響が耳の奥で鳴っていた。驚くべきは、こんなに長い小説が連載という形式で、当時の読者の生活に馴染み、待ち時間や家族の団欒、下宿の薄暗い灯りのもとで、声に出して読み合う習慣のなかに自然と溶け込んでいたという事実だ。いまなら「長すぎる」「要約を」と手短な出口へ向かいがちだが、かつては長さが壁ではなく、むしろ呼吸の拍となり、物語の歩幅と生活の歩幅が噛み合っていたのだと思う。長いものを最後まで聴き切る力は、美徳というより制度の副産物である。耳を傾ける力は、意思の筋力ではなく、時間割と習慣と場の設計が支える共同の技術だったのだ。

物語の細部は、驚くほどよく耳に残る。小羊の挿話のような、哀しく素朴な出来事の輪郭は、後から思い出すとき、本筋の大きな事件よりも手触りがはっきりしている。厳しい環境では、世界は縮むが注意は研ぎ澄まされる。欠乏は感性を荒らす一方で、微細なものへ向かう倫理を呼び起こす。監獄で飼われた小羊が見つかり、処分され、最後は肉となって食卓に上がるという残酷な循環は、制度に押し潰される生の比喩として読むこともできるし、しかし同時に、生活の内部に潜む連帯と弱さを教える寓話として耳に残る。長さは記憶を曖昧にするようでいて、むしろ注意の焦点をゆっくりと移し替え、読者の心のどこかに静かな共振点をつくる。脱走者を笑う大勢と、黙って見据える少数者の対比は、いまのタイムラインにもそのまま投影可能だ。軽薄な嘲笑の勢いは速く、沈黙の洞察は遅い。速度の民主主義は往々にして、深度の少数派を沈めてしまう。

「昔の人は耳を傾ける力が強かった」という直観は、単に道徳的な称揚ではなく、メディア環境の設計に由来する現実だったのだろう。雑誌連載、定刻の朗読、家族や下宿の共同注意。長編が生き延びるための小さな制度が、生活の至るところに散りばめられていた。反対にいまは、短尺動画が合図と勢いを独占する。十五秒は主張を届けるには十分だが、反例や条件や余白を運ぶには短すぎる。だから「SNSでは議論が成り立たない」と嘆く声が増える。けれど、これは人間が愚かになったからではなく、インターフェイスと時間スロットの設計が議論に向いていないからだ。分かり合えないのではなく、分かり合いにくく設計されているのである。ならば設計を変えればいい。短尺から中尺へ、さらに長尺へと、段階的に思考を運ぶ通路を用意すれば、言葉は再び粘度を取り戻す。十五秒は合図に、九十秒は要約に、十五分は検討に。それぞれの器にふさわしい密度を投じ、長いものはタイムラインの外部へ逃がす。コメント欄には待機のルールを、返信には遅延の余白を、論点にはカードの仕分けを。議論は気合ではなく手続で守るのだ。

ここで、社会的選択の視点を思い出す。アローは、多数決がいつ整合的判断をもたらすかを問うた。センは、自由を外的拘束からの解放に還元せず、実現能力という厚みを与えた。バーリンの比喩は残酷だ。狼の自由は小羊の死。自由はしばしば配分の問題で、制度の設計を迂回できない。オニールは権利の制度化を迫る。制度化されない権利は、たやすく曖昧へと溶けてしまうからだ。これらの議論を耳の話へと接続してみれば、問いもまた制度化を必要としているとわかる。問いの権利は、どこに住むのか。問いの滞在時間は、どうすれば延ばせるのか。長い本は問いを長く滞在させる器であり、耳はそれを身体に定着させる技術だ。ところが市場の形式は、問いの滞在時間を短くする圧力をかける。エンタメ小説の「売れ」は悪ではない。むしろギリギリの場所で書店を支える善でもある。ただ、速さが正義になると、問いは立ち止まる場所を失い、感情の即時反応だけが滑走路を占拠する。すると「わかり合えない」という成句が空気のように流通しはじめる。実際には、わかり合いの失敗は制度の失敗であり、注意の分配に失敗した結果でもあるのに。

読書は、注意の編集である。ページをめくるとは、世界に対して「ここで立ち止まる」という小さな命令を与えることだ。耳で読むと、この命令はさらに強くなる。声は、テキストに呼吸を与え、時間を割り当てる。声に出すと、沈黙の長ささえ作品の一部になる。いま必要なのは、耳を取り戻すことではなく、耳に居場所を返すことだ。朗読の時間を予定表に書き、同じ席に座り、同じ飲み物を用意する。儀式は滑稽に見えるが、注意を召喚するための古くて確かな装置だ。ブログやノートには、短い合図と中くらいの要約と長い検討の通路をあらかじめ埋め込んでおく。反論はまず相手の最良版を再構成してから差し出す。同意・未決・対立を仕分け、間違いを認める条件を宣言する。たったそれだけの手続が、対話の温度と粘度を変える。衝動的な即時反応の連鎖を断ち切るために、時間という見えない制度を一段挟み込む。遅さは徳目ではない。遅さは設計だ。

長い小説が敬遠されるのは、読者の怠慢のせいではない。長さを支える制度が剥がれ落ち、注意の共同体が崩れ、耳が棲む環境が失われたからだ。けれど、私たちにはまだ手がある。小さな制度を自分の場に差し込めばいい。十五秒は問いで終える。九十秒では理由と反例を置く。十五分では論点を三つに分けて検討する。それを毎週のリズムに埋め込み、声にして読み、すこし遅れて返事をする。長さを戻すのではなく、長さが生きる場所を戻すのだ。『死の家の記録』がかつてそうだったように、物語は生活に寄りかかるときに強くなる。小羊の記憶が示すのは、制度の冷たさだけではない。細部に宿る熱と、声に耐える呼吸と、黙って見据える少数者の視線だ。長いものを読むことは、世界をゆっくり取り戻す練習にほかならない。では、この注意の共同体をもう一度つくるために、あなたと私はどの小さな制度から始めようか。